妻山神社

杵島郡白石町馬洗2409(平成23年8月7日)

東経130度06分00.95秒、北緯33度11分08.10秒に鎮座。

この神社は大町駅の西南西約2.6kmに鎮座しています。

入口は214号線に面した小丘上に鎮座していますが、一帯は、神社であると共に城址でもあり、又、古墳をはじめとする古墳時代の遺跡の残る地域でもあります。

明るく開けた神社の入口には明暦5年(1658)建立の肥前鳥居が立ち、石段左右には大きな自然石の社号標と「妻山城跡(址)」と刻まれた石碑が立っています。水の流れがない神橋を渡り石段を上がっていくと、途中に飛狛さんを乗せた灯籠が建立されています。石段を登り切り、平坦になった参道には慶長13年(1608)建立の二の肥前鳥居が立ち、参道左手には流鏑馬の壁画が描かれています。暫く歩き又石段を上がると、二層の大きな楼門が建立されており、その後も石段を上がり、やっと境内へと行き着きます。

境内正面には文化12年生まれの狛犬に護られた大きな唐破風付き入母屋造りの拝殿と三間社流造の大きな本殿が建立され、右手は広々とした境内。社殿奥に天満宮、稲主大明神等の多数の石祠と石碑が纏められています。又、厳島神社には肥前狛犬もいました。

綺麗に整備された参道、境内、社殿と、大きな社地を持つ神社全体の素晴らしい佇まいが、神に対する尊崇心を呼び起こさせるような感じがした、素敵な神社でした。

又、10月19日の例祭・おくんちでは、鮮やかな衣装をまとい、道行きが行われた後、流鏑馬も奉納される様です。

御祭神:抓津姫命、抓津彦命

祭礼日:6月30日・茅輪くぐり神事、10月18 19日・秋季例祭、神幸祭・流鏑馬神事

境内社:天満宮、稲主大明神、北平天満宮、土神、稲荷大明神、太神宮、八幡大菩薩、厳島神社、鷲王神宮、五穀神、稲荷神社他多数

由緒:妻山神社の祭神(主神)は抓津姫命であるが、創建時期は明らかではない。南北朝時代には南朝方の拠点としてたびたびの兵火に見舞われ、慶長12年(1607)に須古初代邑主龍造寺信周が神殿を再建したといわれている。

社伝によれば、五十猛命がカラ国から樹木の種を持って来て杵島山に播種し、杉、樟などの発芽を見てから紀伊の熊野に行った。

やがて全山が緑に覆われて木の島と呼ぶようになった。そこで五十猛命の徳を称えるため神社を創建し、妹の抓津姫命を合祀したという。

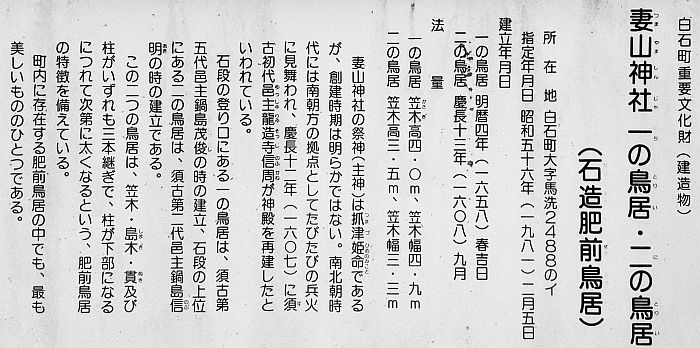

| 社頭 |

|

| 神社入り口 |

|

| 入口に立つ明暦5年(1658)建立の肥前鳥居 |

|

| 大きな自然石の社号標 |

お旅所? |

|

|

| 神橋 |

|

| 入口の石段参道 |

|

| 石段参道 |

|

| 平坦になった参道に立つ慶長13年(1608)建立の二の肥前鳥居 |

鳥居に掛かる額

「妻山大明神」 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 参道脇に描かれた流鏑馬の壁画 |

|

| 参道の様子 |

|

| 石段参道 |

|

| 楼門 表と裏から |

|

|

| 境内へと続く石段参道 |

|

| 境内入口 |

|

| 境内の様子 |

|

拝殿前、文化12年生まれの狛犬

やや上向き加減な品のいい顔に穏やかな目元、スリムでやや胴長な身体、長めの鬣の盛り上がった渦、太い尾には深い毛筋が彫られています。阿は口中に玉を含み、太い指先の爪にまで神経を行き届かせた、とても出来の良い狛犬です。白石町辺田・稲佐神社と、地域は異なりますが、鳥栖市・日子神社に良く似た狛犬が存在します。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (石工・文化12年(1815)乙亥9月吉祥日建立) |

| 唐破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

目貫彫刻・狛犬と牡丹

こんなに上半身が飛び出した狛犬は珍しいですね。 |

|

| 拝殿に掛かる社額 |

|

| 流造の本殿 |

|

| 石碑、石祠 |

石祠、天満宮 |

|

|

| 稲主大明神、北平天満宮 |

石碑、石祠 |

|

|

| 土神、稲荷大明神 |

太神宮、八幡大菩薩 |

|

|

| 厳島神社、鷲王神宮 |

石祠 |

|

|

厳島神社を護る肥前狛犬

阿吽の位置が反対で、阿の左前足が肩からずれています。比較的大型で、四肢は分かれており、肥前としては比較的新しい部類に入るのではないでしょうか? 多久歴史民族資料館館長さんは「補修の跡が目立たない良い接着剤が出来ました。」とご自分で補修されたという狛犬を見せてくださいましたが、この子も今の内に何とか手を打ってくださると良いのですが…。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| 五穀神 |

石祠 |

|

|

| 稲荷神社 |

|

| 推定樹齢約200年のご神木・銀杏 |

|

|

| 裏参道入口に建つ鳥居 |

鳥居に掛かる額

「栗岡豊前坊」 |

|

|

| 神社前を通る214号線と白石町田中の家並み・風景 |

|