佐嘉神社

佐賀市松原2-10-43(平成23年8月8日再訪)

東経130度18分17.51秒、北緯33度14分54.89秒に鎮座。

この神社は佐賀駅から南へ約1.5km、旧佐賀城跡のお濠の北側に位置し、264号線に面して鎮座しています。

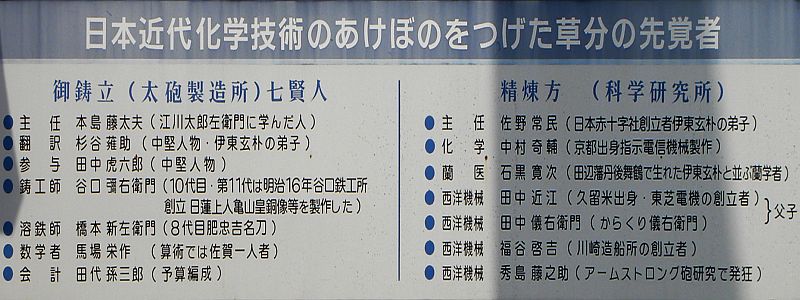

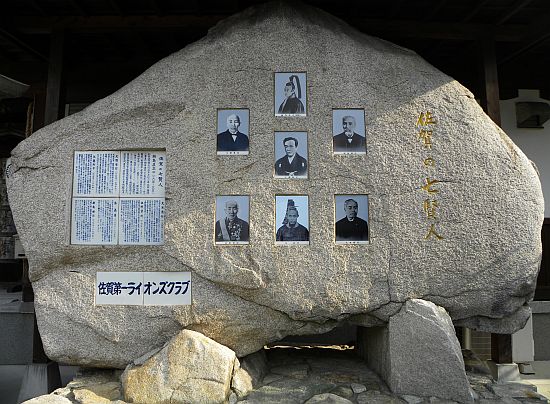

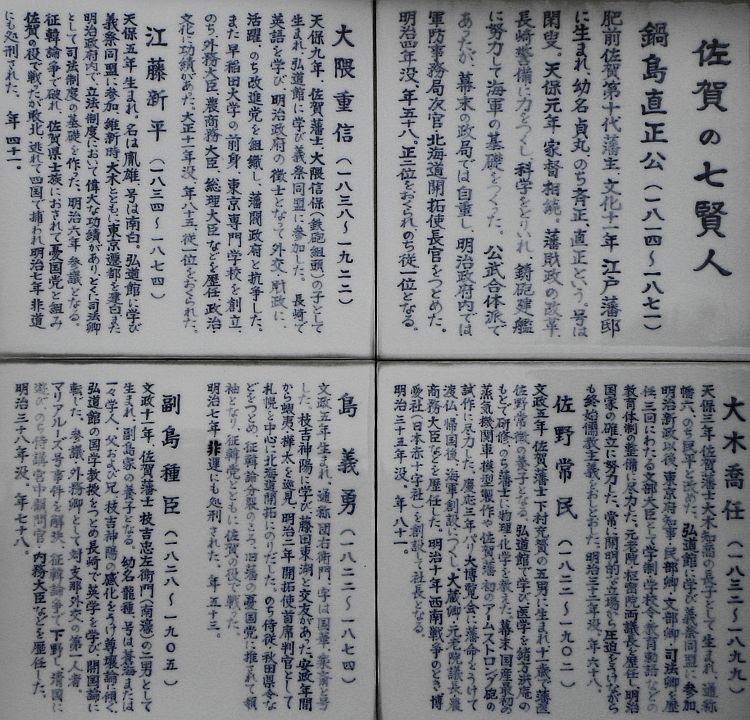

入口には木製明神鳥居が建ち、左手に日本初(嘉永4年)の製鉄大砲・カノン砲、奥のガラスケース内に復元された幕末に活躍したアームストロング砲、右には佐賀の七賢人の碑が展示されています。

回廊と一体となった神門を潜ると、広々とした明るく清々しい境内で、正面には、左に客殿・右に祓殿が配された、荘厳な入母屋造りの拝殿が建立され、その大きさに本殿が何処からも殆ど拝見できません。

又、境内右手には趣ある大樽の古札納所があり、「参拝順路」と書かれた案内がある回廊を潜ると「松原神社」等境内社が点在する東側の境内へと入ります。

参道すぐ左には純忠の碑が建つ松根社が祀られ、参道に沿って左に曲がると龍造寺氏や鍋島藩主が祀られている松原神社、其のまま参道に沿って東入口に向かうと左手に松原恵比須社、佐賀荒神社、松原河童社、松原稲荷神社等が祀られています。

市街地にあるのに広く静かで、樹齢600年の大楠を代表とした木々が豊かな、ゆったりとした時間が過ごせる素晴らしい神社です。

御祭神:贈従一位大納言鍋島直正命、従一位勲一等鍋島直大命

祭礼日:10月12日・例祭、4月12日・春祭

境内社: 松原神社、松根社、松原恵比須社、佐賀荒神社、松原河童社、松原稲荷神社

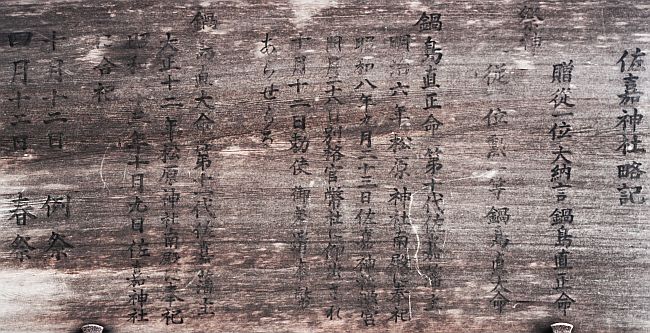

由緒:「境内案内」より

鍋島直正命 第十代佐嘉藩主

明治6年松原神社南殿に奉祀

昭和8年9月23日佐嘉神社遷宮

同月28日別格官幣社に仰出され

10月12日勅使御差遣奉幣あらせらる

鍋島直大命 第十一代佐嘉藩主

大正12年松原神社南殿に奉祀

昭和23年10月9日佐嘉神社に合祀

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

旧社格は別格官幣社。

佐賀藩10代藩主鍋島直正と11代藩主鍋島直大を祀る。直正は藩政改革を行い、大隈重信・江藤新平らの人材を育成した。直大は戊辰戦争で官軍として戦い、明治2年には版籍奉還を申し出た。

直正の歿後の明治6年(1873年)、直正の威徳を賛え、鍋島家の祖先を祀る松原神社に南殿を造営し、直正を祀った。昭和4年(1929年)、直正を祀る別格官幣社・佐嘉神社の創建が決定した。昭和8年(1933年)に現在地に社殿を造営し、松原神社の直正の霊を遷座した。昭和23年(1948年)、松原神社南殿に祀られていた直大の霊を佐嘉神社に合祀した。

松原神社は別の神社として運営されていたが、昭和36年に佐嘉神社と運営を一本化した。

「佐嘉神社公式サイト」はこちら

| 社頭 |

|

| 入口に立つ木製明神鳥居 |

|

| 神門 |

|

| 境内の様子 |

|

| 拝殿 |

|

| 拝殿内の様子と本殿正面 |

|

| 本殿屋根 |

|

| 神楽殿 |

|

| 趣ある大樽の古札納所 |

|

|

| 日本初(嘉永4年)の製鉄大砲・カノン砲 |

|

| 復元された、幕末に活躍したアームストロング砲 |

|

| 佐賀の七賢人の碑 |

|

|

| 絵馬 |

|

|

| ご神木・楠 |

|

|

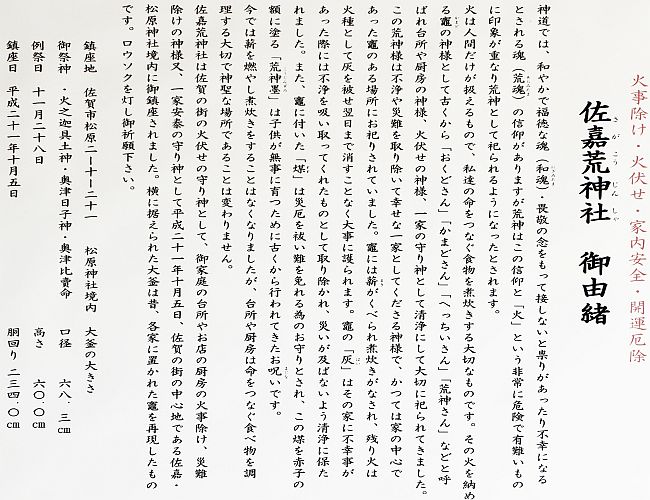

境内社

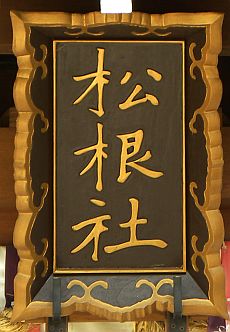

松根社

入口と神門に掛かる額 |

|

|

| 松根社境内の様子 |

松根社社殿 |

|

|

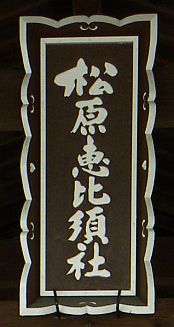

| 松原恵比須社 |

|

|

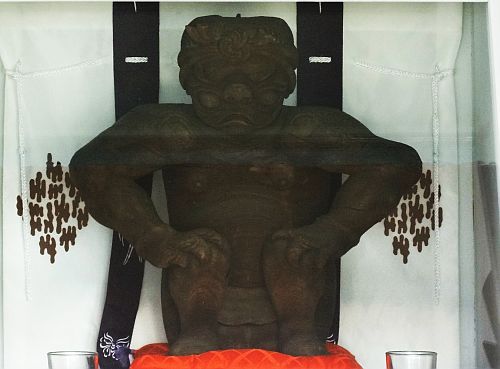

| 社殿内の様子 |

恵比須石像 |

|

|

| 松原河童社 |

|

| 松原河童社社殿内の様子 |

|

| 河童木像・兵主部 |

|

| 松原稲荷神社入口に立つ朱の稲荷鳥居 |

|

| 松原稲荷神社社殿と額 |

|

|

| 松原稲荷神社社殿内の様子 |

|

| 松原稲荷神社社殿本殿正面 |

|

松原神社へ

![]()