沖神社

小城市芦刈町浜枝川482(平成23年11月5日)

東経130度12分21.14秒、北緯33度13分58.49秒に鎮座。

この神社は牛津駅の南約1.1km、クリーク(用水路)が網の目のように囲んだ地域に鎮座しています。

一の鳥居が立つ参道入口から真西に約50m程参道が続き、クリークに架かった神橋を渡り、鳥居を潜ると境内。中央奥に建立年代不明の尺取り虫のような構え獅子が護る、唐破風付きの社殿内に、石殿の本殿が建立されています。又、境内周囲には石祠や石碑、額などが纏められており、そこには先代の肥前狛犬が一体だけいます。2004年には入口に一対の肥前狛犬がいたのですが、現在は見あたりません。末社を護る前述の先代さんがその片割れなのか、元々別にいたのかは分かりませんが、この数年間に何が起こったのでしょうか?

御祭神:大綿津見神、大鷦鷯尊(仁徳天皇の別称)、菅原道真

祭礼日:不明

境内社:太神宮、猿田彦明神、天満宮、稲荷大明神他

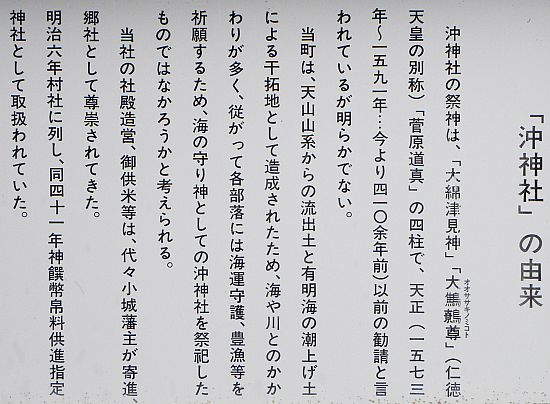

由緒:沖神社の祭神は、「大綿津見神」「大鷦鷯尊」(仁徳天皇の別称)「菅原道真」の三柱で、天正(1573年〜1591年‥今より410余年前)以前の勧請と言われているが明らかでない。

当町は、天山山系からの流出土と有明海の潮上げ土による干拓地として造成されたため、海や川とのかかわりが多く、従がって各部落には海運守護、豊漁等を祈願するため、海の守り神としての沖神社を祭祀したものではなかろうかと考えられる。

当社の社殿造営、御供米等は、代々小城藩主が寄進、郷社として尊崇されてきた。

明治6年村社に列し、同41年神饌幣帛料供進指定神社として取扱われていた。

| 社頭 |

|

| 参道入口に立つ一の明神鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 境内入口に立つ二の台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 境内の様子 |

|

拝殿前、明治37年生まれの構え獅子

出雲の構えよりも一段と腰の位置が高く感じるのは、後ろ足の長さだけではなく、頭部が台座にくっつく様に低く作られている所為のようです。この狛犬と同系統の物は、現在の所、文久4年(1864)甲子正月吉日建立の天満神社(牛津)の狛犬が最古のようです。やはり出雲の構えを参向にしたご当地バージョンなのでしょうか?

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明治37年(1904)旧10月15日建立) |

| 太神宮、猿田彦明神等 |

猿田彦明神、天満宮等 |

|

|

| 石祠 |

石祠と中央 |

|

|

| 中央等 |

|

末社群を護る一体だけの先代肥前狛犬

余りに風化が酷く頭部は殆どありません。 |

|

|

![]()