大神山神社奥宮

西伯郡大山町大山(平成17年11月23日)

大神山神社奥宮の鎮座する大山は、古来から神の住む山と崇められ、大神岳(おおがみのたけ)または大神山(おおがみやま)と呼ばれ、古くから山岳信仰の修験場として、また神祭りの場とされてきました。

この大山信仰の始まりは約1300年以上前までさかのぼり、金連上人により養老2年(718年)に「大山寺」として開創・創建されました。奥宮は大山寺の僧が修験のために大山に登り、その道場として簡単な遥拝所を設けるようになったのが始まりとされていますが、創建は不詳とされています。その後、神仏習合の中で大山寺と大神山神社奥宮は勢力を拡大し、一時は大山僧兵3000人と言われるほど寺側の勢いが大きいものの、祭事はすべて神職により執り行われてきました。明治初頭には神仏分離令により、大智明大権現の社殿を大山寺から分離し、現在の大神山神社奥宮と改称しました。

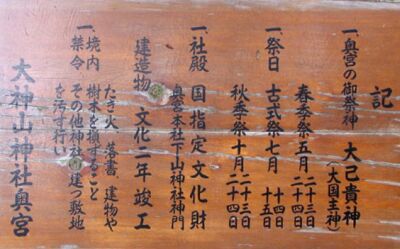

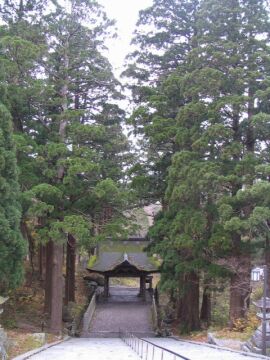

周囲を杉の老木に囲まれた静寂の中、自然石を敷きつめた国内最長700mの参道には和合の岩、金門・磨崖仏や後向き門などのみどころが点在しています。その参道をゆったりと登ると、荘厳な雰囲気を放つ、国の重要文化財に指定された国内最大級の権現造りの本殿・幣殿・拝殿が聳え建ち、両翼約50mもある正面の長廊とあわせ、見るものを圧倒します。御祭神は大己貴命(=大国主命)です。

又、狛犬ファンには今回出雲で見た2番目に古い寛政8年(1796)の大きな出雲丹後狛犬が参道途中でお出迎えしてくれます。

|

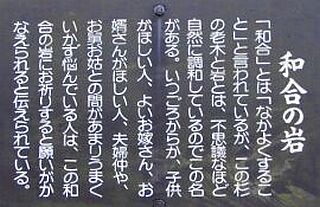

和合の岩と老スギ |

|

| 石畳の参道と苔むした大地、自然林の織りなす絶妙のハーモニー |

|

|

| 参道途中には何気に仏像と石碑が… |

紅葉も彩りを加えています |

|

|

| 大自然が創造した見事な一幅の絵 |

参道途中の鳥居 |

|

|

|

賽の河原の地蔵菩薩 |

|

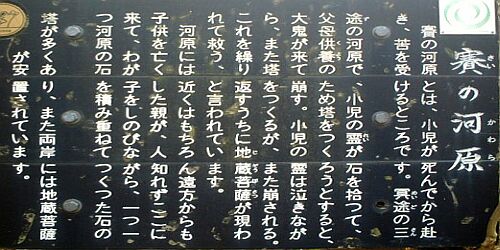

| 賽の河原 |

賽の河原の番人でしょうか?

烏が悠然ととまっていました。 |

|

|

|

金門から見た大山 |

|

| 金門対岸の切り立った岩場 |

金門遠景 |

|

|

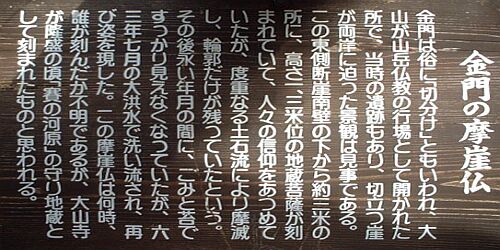

| 金門 |

ここに磨崖仏が彫られたと思われます |

|

|

今回出雲で見てきた、2番目に古い寛政8年制作の大きな出雲丹後狛犬。

この狛犬も来待石で出来ていますが、殆ど剥落もなく非常に良い状態で残されています。

殆ど阿吽の区別が無く、瘤を強調し、前脚は太くてまっすぐ。

足の指や爪も太く、がっしりした感じがします。何故か阿吽ともに片目だけ碧眼です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(細工人 松江 石工・門兵衛

寛政8年(1796)4月建立) |

| 階段の参道と神門遠景 |

門の表裏が反対に建てられた為「後向き門」

と呼ばれる単層、檜皮葺き、四脚の向唐門の神門 |

|

|

|

| 本当は表として造られた裏側 |

境内から見た「後向き門」 |

|

|

|

境内への階段 |

|

| 荘厳な拝殿正面 |

拝殿の挙鼻は迫力満点の龍 |

|

|

| 荘厳な権現造りの拝殿 |

両翼約50mもある右の長廊 |

|

|

| 拝殿と長廊 |

幣殿と本殿 |

|

|

| 境内に彩りを添える紅葉と真っ赤な木の実、スギのご神木 |

|

|

|

|

|

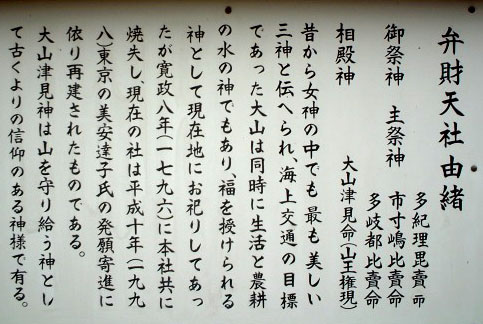

| 末社・弁財天社 |

鳥取の名木100選・ダイセンキャラボク |

|

|

ここからはお狐様がいたので大山寺も載せました。

| 大山寺山門 |

大山寺本堂 |

|

|

| 大山寺観音堂 |

|

| 明治30年9月吉日建立のお狐様。姿勢が良く優しいお顔をしています。 |

|

|

狛犬の拡大写真はこちらで