名和神社

西伯郡大山町名和556(平成21年7月29日)

東経133度29分51.75秒、北緯35度30分4.89秒に鎮座。

この神社は名和駅の南南東約450mに鎮座しています。歴史に詳しい我が夫は、この社の主祭神・名和長年公が建武の忠臣であり、建武中興十五社の一社だということで、「何時かはこの十五社を全て参拝できたらいいね。」と申しておりました。

鬱蒼とした大きな鎮守の杜の中に鎮座し、社前は桜の名所として親しまれている名和公園です。

一の鳥居をくぐると綺麗に整備された平坦な参道が続き、両脇にはずっと桜の木が植えられています。参道途中の注連柱の右側には太鼓倉があり、その先が神門です。境内はすっきりと綺麗に整備され、めおと綯いの注連縄が架かった拝殿、塀内には重厚な拝殿が建立されています。

又、瑞垣内には御祭神・名和長年公の従臣を祀る臣神社があり、境内には神楽殿も建っています。

御祭神:名和長年公、配祀:名和一族戦没将士四十二柱

祭礼日:5月7日

境内社:臣神社

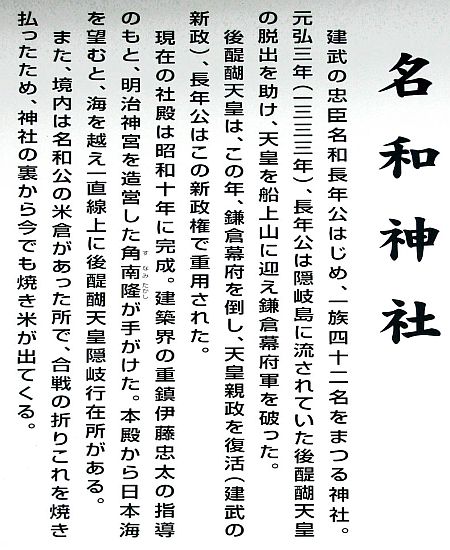

由緒: 建武の忠臣名和長年公はじめ、一族四十二名をまつる神社。

元弘3年(1332)、長年公は隠岐島に流されていた後醍醐天皇の脱出を助け、天皇を船上山に迎え鎌倉幕府軍を破った。

後醍醐天皇は、この年、鎌倉幕府を倒し、天皇親政を復活(建武の新政)、長年公はこの新政権で重用された。

現在の社殿は昭和10年に完成。建築界の重鎮伊藤忠太の指導のもと、明治神宮を造営した角南隆が手がけた。本殿から日本海を望むと、海を越え一直線上に後醍醐天皇隠岐行在所がある。

また、境内は名和公の米倉があった所で、合戦の折りこれを焼き払ったため、神社の裏から今でも焼き米が出てくる。

| 社頭 |

|

社号標

「別格官幣社名和神社」 |

参道の様子 |

|

|

| 参道途中の注連柱 |

太鼓倉 |

|

|

| 神門 |

|

| 拝殿 |

|

拝殿に架かるめおと綯いの注連縄

〆の子を上から被せてあります。 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 本殿 |

|

| 境内社:臣神社 |

神楽殿 |

|

|

![]()