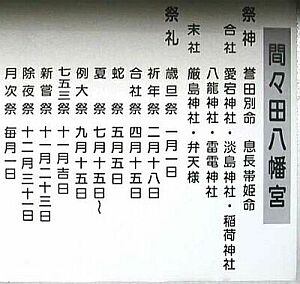

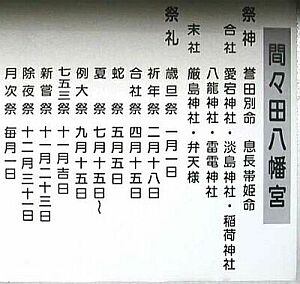

八幡宮

小山市間々田(平成18年5月5日「祭礼」・8日)

【狛見倶楽部 佐野支部 クマちゃん通信員より】

この神社は、国道4号線を北上、間々田4丁目信号を左折、間々田中の隣にあります。手前から安政3年、昭和10年、文化10年の狛犬さんが迎えてくれます。安政3年の狛犬は、優しい顔付きをしているなぁ〜と思いました。それと、境内に忠魂碑があり、そこには昭和33年の勇ましい狛犬がおります。池のそばには、嘉永6年建立の芭蕉の句碑がありました。毎年、子供の日に行われる、関東の奇祭「蛇まつり」は、たくさんの人で賑わいます。

案内には、「間々田八幡宮の創建は古く、今から約千二百有余年前の天平年間に勧請されたものと伝えられている。天慶2年(939)平将門の乱が起こるや、朝廷は藤原秀郷等に勅して之を討たした。秀郷は征討に臨み沿道の神社仏閣に戦勝を祈願し、乱平定の後、当八幡宮に神饌御料として供田した。これより後、里人、飯田(まんまだ)の里と呼称した。

文治5年(1189)陸奥の泰衡の乱に征討の軍を率いた源頼朝は、藤原秀郷、当八幡宮に将門調伏の祈誓ありしを聞き、戦勝を祈願して松樹を植えた。後にこれを「頼朝手植の松」と称したが、明治38年枯死した。徳川幕府、家康の遺骨を日光山に遷し、日光街道十八駅を置く行程三十六里なり。日光・江戸の中間なるをもって「間々田」と改称した。

また、朝廷は日光東照宮に例幣使をさしつかわし、例年、幣帛を賜るが、その道中、当駅をへるに鎮座せる神社の由緒あるを聞き、当八幡宮を必ず参拝されるを例とされ、享和年間の社殿焼失まで続いたと言い伝えられている。

嘉永4年(1851)に至り現在の社殿を再建したが、建立に関係した宮大工は、折りしも東照宮大修理にあたって各地から招かれた、宮大工であったと伝えられ、御本殿の彫刻には、その優秀な技術をしのぶことができる。

当八幡宮境内はこの近隣に類を見ないほど広大で、数百年の樹齢を数える杉の古木が荘厳な雰囲気を醸し出し、緋鯉、真鯉の遊泳する神の池には、春の桜、秋の紅葉がその艶やかな姿を映し、氏子崇敬者や市民の憩いの場となっている。また、松尾芭蕉は、奥の細道紀行で江戸を出発して二日目に間々田宿に宿泊しているが、その芭蕉に因んだ句碑「古池や蛙飛び込む水の音」が立てられている。この句碑は病気平癒を祈願した氏子が、全快のお礼に嘉永年間建立したものである。」とありますが、詳細は拡大写真でどうぞ。

御祭神は、誉田別命、息長帯姫命、合社は愛宕神社、淡島神社、稲荷神社、八龍神社、雷電神社、末社に厳島神社・弁天様が祀られています。

|

神社入口 |

|

| 神池・八幡池 |

境内入口の階段 |

|

|

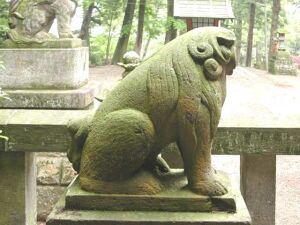

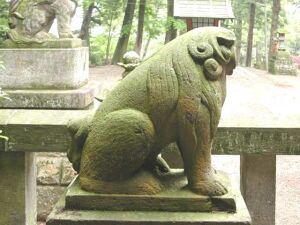

安政3年(1856)生まれの狛犬ですが、一見したところでは1700年代のはじめちゃんに近い存在です。

熊さんも「安政3年の狛犬は、優しい顔付きをしているなぁ〜と思いました。」と、

感想を述べておられますが、素朴でほのぼのとした表情と、有るか無しかの耳や、

若干猫背で華奢な前脚など、私も大好きな狛犬の一つになりました。 |

|

|

|

|

| (安政3年(1856)建立) |

昭和10年生まれのこの子も、ガッチリとはしていますが惚けた感じの子です。

毛の流れが面白いですね。 |

|

|

|

|

| (昭和10年建立) |

文化10年(1813)生まれのこの方達は、立派なお顔と逞しい体格で、熊のような感じがします。

口周りと顎髭の造りが面白いと思います。きっと今までも、これからも、

きちんと神様の守護役を勤め上げることが出来るでしょう。 |

|

|

|

|

| (文化10年(1813)建立) |

| 拝殿 |

拝殿正面と挙鼻の龍 |

|

|

どういう経緯かは分かりませんが、

拝殿の額には社名と沢山の人の名前が

書かれています。 |

本殿覆い屋 |

|

|

| 境内社・八龍神社 |

境内社・厳島神社 |

|

|

| 忠魂碑と鈴しょうわ狛犬 |

芭蕉句碑「古池や蛙飛びこむ水の音」

この地で読まれたものでは有りませんが、

宿泊をしたのにちなんで嘉永6年に建立されました。 |

|

|

【狛見倶楽部 佐野支部 クマちゃん通信員より】 (平成18年5月5日)

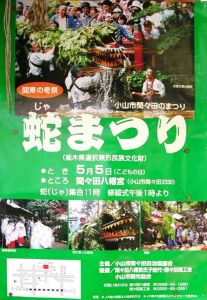

子供の日に、小山市間々田の八幡宮で行われた祭りの様子です。

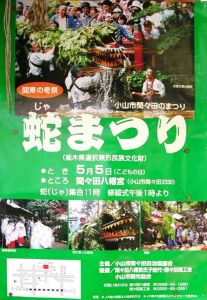

「間々田の蛇まつり」は、田植え前のこの時期に、風雨順調、五穀豊穣、疫病退散を祈願する行事です。地元では「ジャガマイタ」と呼ばれています。以前は、旧暦の4月8日に行っていましたが、担い手が子供達なので、5月5日の子供の日になったようです。

祭りの当日、竹、ワラ、シダ等で作られた20メートルもある蛇(竜頭蛇体)が、各地区の子供達に担がれ神社に集合してきました。私、てっきり、蛇は一つだと思っていました。しかし、各町内毎の7体が集まるのです。それが境内に勢揃いした光景は、圧巻でした。

修祓式の後、神殿を一回りして池に向かい、祭りのハイライト、「水飲みの儀式」になります。池の中まで押し出して行く、元気な地区もありました。たくさん水を飲んだ後、各町内に戻り、「蛇が巻いた、蛇が巻いた、4月8日の蛇が巻いた」という子供達の元気な掛け声でとともに練り歩くのです。

熊さん沢山の写真ありがとうございました。

写真からも「蛇まつり」の元気で賑やかな様子が伝わり、東京の下町っ子で、元々はお祭り好きの私も、出来れば参加したくなってしまいました。

|

(1)各町内から続々と竜頭蛇体が集まってきました。 |

|

| (2)拝殿前に集合です。 |

(3)鋭い牙を持った竜頭です。 |

|

|

| 長者町の竜頭蛇体。20メートルもあり、竹、ワラ、シダ等で作られているそうです。 |

|

| (4)神主さんがいらして修祓式の始まりです。 |

(5)これから神殿を一回りして池に向かいます。 |

|

|

| (6)いよいよ竜頭蛇体が動きだし、池に向かい始めました。 |

(7)祭りのハイライト、「水飲みの儀式」です。 |

|

|

| (8)「水飲みの儀式」だけでは収まりきれず、とうとう池の中にまで押し出して、水の中を元気に泳ぎ出しました。 |

|

|

(9)たくさん水を飲んだ後、各町内に戻り、「蛇が巻いた、蛇が巻いた、4月8日の蛇が巻いた」

という子供達の元気な掛け声ととともに練り歩くそうです。 |

|

|

由緒・狛犬の拡大写真はこちらで

|