白石神社

三養基郡みやき町白壁3955(平成23年8月5日)

東経130度27分52.4秒、北緯33度20分17.57秒に鎮座。

この神社は佐賀CCの北に鎮座しています。参道入口はお茶屋の堤のすぐ傍にあるのですが、ここから境内までは凡そ400m、皿山の丘陵地を上る様に石段の参道が深い森の中を続きます。

参道入口には神橋が架かり、「白石山祠」の額が掛かる鳥居を潜ると長い石段が杜の中を続きます。やっと平坦な参道になると二の鳥居が建立されており、100m程で道路を越えて、社務所脇を石段参道の登りがまたまた続きます。たまたまこの日は七夕祭りが近いので、沢山の飾りが石段の左右や途中に飾り付けられていたので、余り疲れも感じずに楽しく上ることができました。

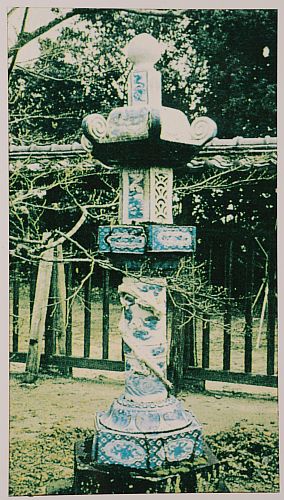

三の鳥居を潜ると下の境内で、ここには舞台や宝物展示館があります。宝物展示館に展示されている町指定重要文化財の磁製灯籠は予約をすれば拝見できるようです。

その後も石段参道が続き、上の境内に上がると、天保2年生まれの狛犬に護られた拝殿、中門を経て本殿が建立されています。どちらも立体的な彫刻が施されていました。又、参道途中や境内に末社などが点在しています。

白石鍋島家の藩主や水の神様として治水工事に尽力された家臣が祭神となっている神社ですが、今も地域の方々の崇敬心は篤いのでしょう、とても綺麗に整備清掃された、気持ちの良い神社でした

御祭神:鍋島山城守直弘公、合祀:鍋島河内守直暠公、成富兵庫助茂安公

祭礼日:祈年祭・3月18日、七夕祭・8月6日、例祭・10月19日、新嘗祭・11月29日

境内社:稲荷神社、千住神、山神、辨天宮他

由緒:元村社。文政6(1823)白石鍋島家第六代鍋島直章公により創建された。その後、筑後川氾濫防止に功績を残した成富兵庫茂安公を合祀した。直弘公と茂安公は単なる主従関係だけではなく、密接な信頼関係の上に茂安公は直弘公を良く補佐し、茂安公は佐賀藩の水利工事を一手に引き受けた。筑後川の千栗土居、鳥栖市の五反三歩の堤、通瀬川のお茶屋の堤、綾部川(寒水川の上流)の一ノ井堰、田手川の水量を増やすための蛤水道、嘉瀬川の石井樋などの施工を行い、水の神様として、白石神社に祀られている。

| お茶屋の堤傍にある参道入口 |

|

| 参道入口の神橋 |

|

| 参道入口に立つ一の鳥居 |

鳥居に掛かる額「白石山祠」 |

|

|

| 石段の参道 |

|

| 杜の中の参道 |

|

| 参道途中に立つ二の鳥居 |

|

| 社務所脇、神社バス停付近の参道の様子 |

|

下の境内へと上がる石段参道

長い石段には大きな七夕飾りが何カ所にもわたって飾り付けられていました。 |

|

| 下の境内入口に立つ三の鳥居 |

鳥居に掛かる額「潔清」 |

|

|

| 下の境内の様子 |

|

| 下の境内の舞台 |

|

| 宝物展示館 |

|

| 宝物展示館に移された磁製灯籠(拝観は要予約) |

|

|

| 上の境内に上がる石段参道 |

|

| 上の境内の様子 |

|

拝殿前、天保2年生まれの狛犬

精悍な顔つきでスマートな体、鬣の渦の盛り上がりが綺麗で、尾の造りが阿吽で異なります。この辺りでは見かけない狛犬のように思うのですが…。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (天保2年(1831)辛卯6月吉祥日建立) |

| 拝殿 |

|

拝殿向拝下の彫刻・龍

今にも龍が飛び出しそうな、こんなに立体的な彫刻は余りお目に掛かりません。 |

|

| 本殿への参道 |

|

| 中門 |

|

| 本殿 |

|

| 本殿目貫彫刻・龍 |

|

| 木鼻・狛犬と獏 |

|

|

| 上の境内に建つ舞台 |

|

| 境内社:稲荷神社 |

|

|

| 鎮守の森の様子 |

|

![]()