宝満神社

三養基郡みやき町中津隈3792(平成23年8月5日)

東経130度26分27.56秒、北緯33度19分20.82秒に鎮座。

この神社は中原駅の南約5.2kmに鎮座しています。

道路際の入口には灯籠と肥前鳥居が立ち、参道を30m程進むと境内の入口で、石段の上に二の鳥居が立っています。境内に入ると正面に狛犬が護る唐破風付き入母屋造りの拝殿、弊殿、流造の本殿が建立されています。右手には舞台と5世紀中頃から後半に築かれたものと推察される前方後円墳、拝殿の東南側には露出している横穴式古墳の石室が見られ、この地域が早くから人々の生活の場となって栄えていたことを示しています。又、根元が空洞化している樹齢300年の楠木もご神木として大空に向かって元気な姿を見せています。

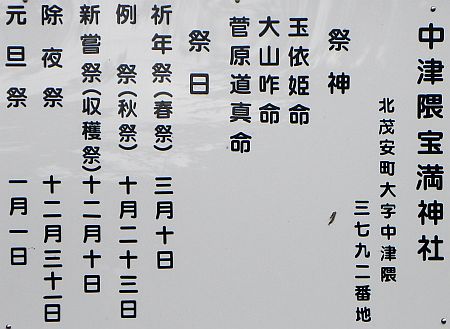

御祭神:玉依姫命、大山咋命、管原道真命

祭礼日:元旦祭・1月1日、祈年祭(春祭)・3月10日、例祭(秋祭)・10月23日、新嘗祭(収穫祭)・12月10日、除夜祭・12月31日

境内社:権現社他

由緒:元村社。「宝満神社は、聖武天皇の天平4年(732年)に筑前国竃門神社(太宰府市)の神霊を勧請し、松本に宮を建て奉敬す」また「この地に移されたのは、嵯峨天皇の弘仁元庚寅年(810)9月29日」と由緒年紀に記されています。北茂安では千栗八幡宮に次いで古い創祀であり中津隈住民の氏神様として崇敬されてきました。

(境内案内より)

天平4年(732年)に筑前国竃門山宝満宮の神霊を勧請、字松本に神社を建立しました。弘仁4年(810年)に今の地に社殿を移し、その後山王社・太宰府天満宮を勧請しました。

2度の戦火や祇園祭の花火で度々社殿を焼失しましたが、明治28年に神殿・拝殿共に再建されました。12年に1度浮立が行われます。鳥居は肥前鳥居もあり、高さ3.5m、笠木の長さ4.6mです。

中津隈宝満神社浮立

12年に一度(午年) 10月下旬

「宝満神社」では12年に一度巡ってくる「午年」に「御幸祭」が行われています。天平4年(732年)に創建されて以来引き継がれてきた祭りといわれています。

途中の記録は消失のため定かではありませんが、明治3年に大祭が行われた以降は実施され続けており、祭り当日は、下宮である「井野原神社」まで神体が遷宮され、稚児・舞姫・毛槍・鉦・太鼓の行列が続き盛大に行われ、多くの見物客が訪れます。

(サイト「みやき町観光情報」より)

| 社頭 |

|

| 入口に立つ肥前鳥居 |

|

| 参道脇の石仏 |

参道脇の石仏 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 境内入口に立つ二の鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 境内の様子 |

|

拝殿前、寛政6年生まれの狛犬

1800年前後に鳥栖・三養基郡地域に多く残されている、阿・蹲踞、吽・構えの一対です。これらはその中でも早い時期に作られた物ですが、顔つき、鬣や尾の毛の扱い、姿等、非常に繊細に且つ装飾的に彫られている、逸品と思われます。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (寛政6年(1794)甲寅3月吉日建立) |

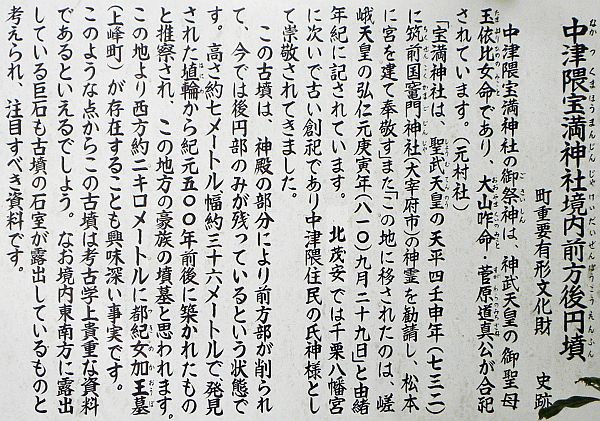

中津隈前方後円墳

前方部は中津隈宝満神社本殿により削平を受けており、高さ約7m、直径約36mの後円部のみが現存しています。表層から確認されている埴輪や須恵器などから、5世紀中頃から後半に築かれたものと推察され、この地方の豪族の墳墓と考えられています。 |

|

拝殿の東南側、露出している横穴式古墳の石室

こちらは5世紀後半から6世紀にかけてのものと推測されています。 |

|

| ご神木・樹齢300年の楠木 |

|

|

| 拝殿前から入口を振り返る |

|

![]()