磐手杜神社

高槻市安満磐手町5-6(平成24年1月4日)

東経135度38分10.76秒、北緯34度51分34.38秒に鎮座。

この神社は名神高速道路南に鎮座しています。入口は檜尾川左岸にあり、川の北側の大きな森の入口に社号標と鳥居が見えます。

車止めがしてある入口から鳥居を潜り参道を北に向かうと、玉垣が切れた向こう側はパッと開けた境内で、中央に妻入りの神楽殿。背後に回り石段を上がると、狛犬が護る開放的な拝殿、透かし塀内に大きな流造の本殿が建立され、本殿縁にはガラスケース内に黄金・白銀の神殿狛犬が安置されています。

ご神木のヤマモモの前を通り右手後方に廻ると、沢山の鳥居の奥に大将軍社、稲荷神社、戎神社・弁天神、社鶴尾八幡神社・千観神社などの境内社が祀られています。

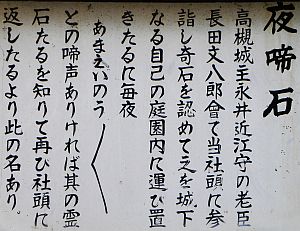

又、社頭から高槻城へ動かしたら、夜になると鳴き声をあげるので、社頭に返されたという「夜啼き石」や「記念石」等も見られます。

社頭の森は、古来「磐手杜」と称する歌枕の地として名高く、多くの歌人が作品を残しているそうで、又、境内は清掃も行き届き、摂社には総て丁寧な案内板が付けられ、清々しくさわやかな印象の、素晴らしい神社でした。

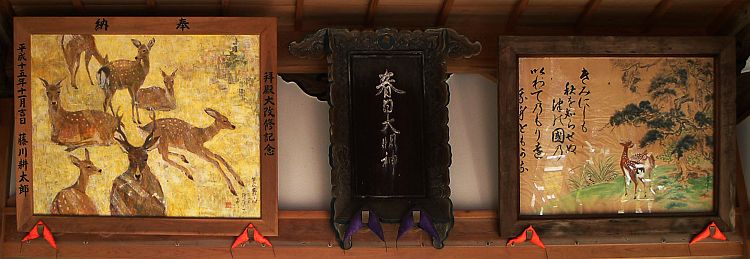

御祭神:武甕槌命、天児屋根命、経津主命、姫大神、安閑天皇

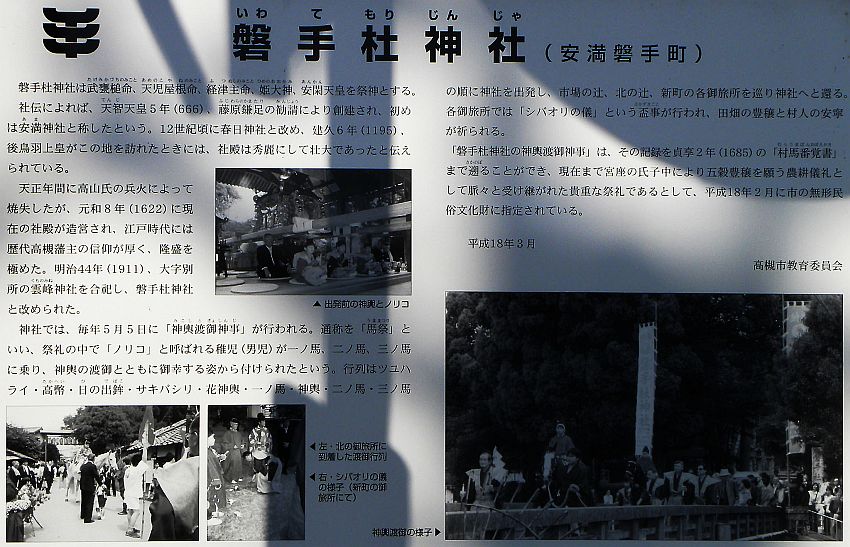

祭礼日:1月1日・歳旦祭、3月第一日曜日・祈年祭、5月5日・例祭、9月1日 11日・御百灯祭、12月15日・新嘗祭

境内社:大将軍社、稲荷神社(白髭大明神、重盛大明神)、戎神社・弁天神、社鶴尾八幡神社・千観神社

由緒:社伝によれば、天智天皇5年(666)、藤原鎌足の勧請により創建され、初めは安満(あま)神社と称したという。12世紀頃に春日神社と改め、建久6年(1195)、後鳥羽天皇がこの地を訪れたときには、社殿は秀麗にして壮大であったと伝えられる。

しかし、天正年間に高山氏の兵火によって焼失。元和8年(1622)に、現在の社殿が造営された。歴代高槻城主の信仰厚く隆盛を極め、明治44年(1911)に大学別所の雲峰神社を合祀し、磐手杜神社と改められた。

緑濃い境内には、蛭子神社や千観神社などのほか、末社として市杵島神社、稲荷神社があり、拝殿そばには、夜啼き石と称する奇石がある。

また社頭の森は、古来「磐手杜」と称する歌枕の地として名高く、多くの歌人が作品を残している。

なお当社では、1月15日に氏子が揃って参詣し、その年の穀物の豊凶を占う「粥占いの神事」が、今も受け継がれている。

| 社頭 |

|

| 参道入口 |

社号標 |

|

|

| 一の明神鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 境内の様子 |

|

| 神楽殿 |

|

| 神楽殿に掛かる額 |

|

|

| 拝殿・本殿への参道 |

|

| 本殿縁に居るガラスケース内の黄金・白銀の神殿狛犬 |

|

|

| 境内社入口 |

|

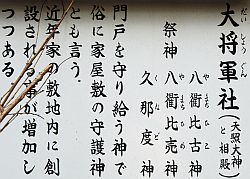

| 境内社:大将軍社(八衢比古神、八衢比売神、久那度神) |

|

|

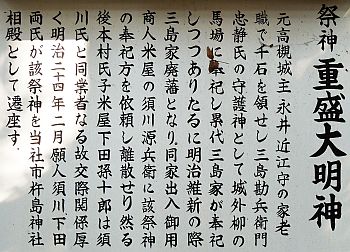

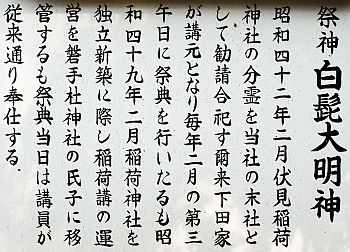

| 境内社:稲荷神社(白髭大明神、重盛大明神) |

|

| 参道に並び立つ朱の稲荷鳥居 |

|

| 稲荷神社境内入口 |

|

| 稲荷神社社殿 |

|

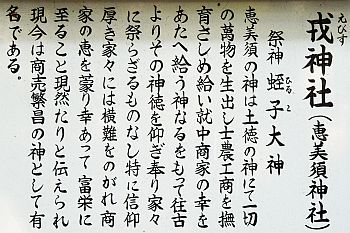

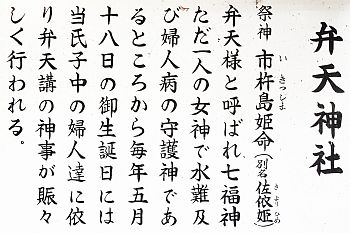

| 境内社:戎神社・弁天神社(蛭子大神、市杵島姫命) |

|

| 戎神社・弁天神社参道入口 |

|

| 戎神社・弁天神社境内入口 |

|

| 戎神社・弁天神社社殿 |

|

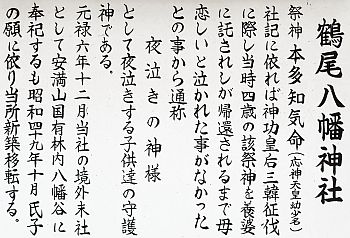

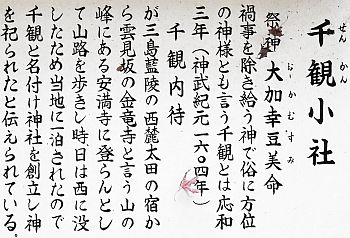

| 境内社:鶴尾八幡神社・千観神社(本多知気命、大加幸豆美命) |

|

| 鶴尾八幡神社・千観神社社殿 |

|

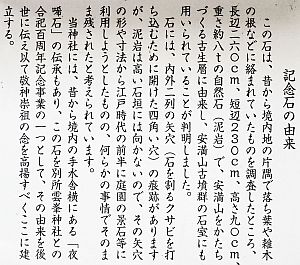

| 鶴尾八幡神社・千観神社境内に置かれている記念石 |

|

|

| 夜啼き石 |

|

|

| ご神木・ヤマモモ |

|

|

| 山車庫 |

|

|

|

![]()