高浜神社

吹田市高浜5-34(平成24年1月4日)

東経135度32分0.71秒、北緯34度45分18.68秒に鎮座。

この神社は神崎川右岸に鎮座しています。所謂大神社ではないのですが、駐車場には車が沢山止まり、境内には人陰が途絶える事の無い、人々の崇敬の篤い神社と見受けられます。

入口には立派な社号標と明神鳥居が立ち、私達が参拝したのが遅かったので閉まっているお店が多かったのですが、正面奥に見える境内入口までは露天の屋台が建ち並んでいます。

清々しく整えられた境内は寛政12年生まれの狛犬が護り、奥に横に広い大きな拝殿、白塀内に本殿が建立されています。又境内には高浜えびす神社等の境内社が点在しています。

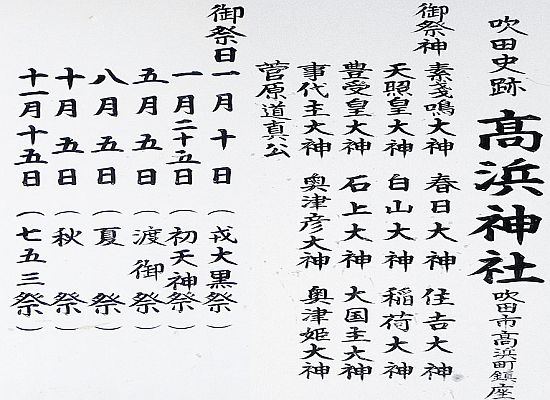

御祭神:素盞嗚大神、春日大神、住吉大神、天照皇大神、白山大神、稲荷大神、豊受皇大神、石上大神、大国主大神、事代主大神、奥津彦大神、奥津姫大神、菅原道真公

祭礼日:1月10日・戎大黒祭、1月25日・初天神祭、5月5日・渡御祭、8月5日・夏祭、10月5日・秋祭、11月15日・七五三祭

境内社:高浜えびす神社、奥津比古神社・奥津比賣神社、天満天神・豊受大神、布留魂大神、笹内大明神、和加久寿大明神

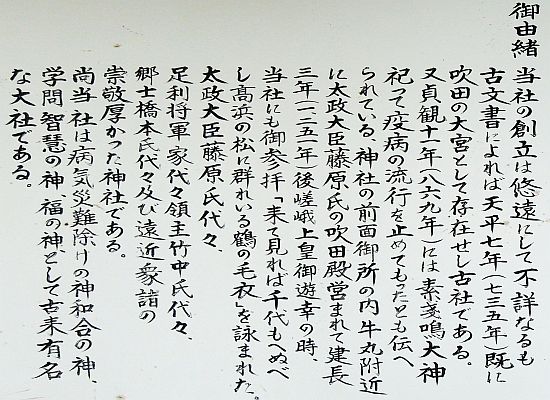

由緒:旧社格は村社。『摂津名所図会』に「吹田村に二座あり。牛頭天皇春日明神を祭る。此所産土神とす。又、名就社ともいう。」とある。

天平7年(735年)行基が石浦神宮寺を創立し、浜の堂と名づけ、この地に牛頭天王を勧請して、浜之宮牛頭天王社とした。

また、 清和天皇の貞観11年(869年)、素盞鳴大神を播磨国広峰山より山城国八坂郷へ遷御の途次、しばらくこの地に神輿を駐め、疫病の難を免れたことで里民が社殿を造営して祀ったという。

慶長3年(1251年)後嵯峨上皇が吹田殿に行幸の時、当社にも詣でられ、「来て見れば千代もへぬべし高浜の松に群れいる鶴の毛衣」と詠まれた。

明治5年(1872年)村社に列す。明治40年神饌幣帛料供進社に指定される。明治41年神境の村社春日神社、白山神社・南町の菖蒲神社を合祀。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 神社入口 社号標と明神鳥居 |

|

| 屋台の建ち並ぶ参道の様子 |

|

| 境内の様子 |

|

境内にいる寛政12年生まれの狛犬

おっとりした感じですが重厚な雰囲気を保った狛犬で、阿は垂れ耳、吽には角があり立ち耳です。瞳孔が小さな穴で表現されているのは、とても珍しいのではないでしょうか?

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (寛政12年(1800)3月中旬日建立) |

| 境内社:高浜えびす神社 |

|

| 境内社: 奥津比古神社・奥津比賣神社、天満天神・豊受大神、布留魂大神 合社 |

|

| 奥津比古神社・奥津比賣神社額 |

天満天神・豊受大神額 |

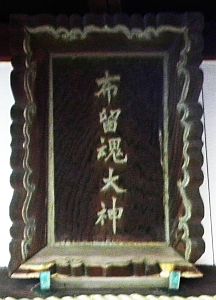

布留魂大神額 |

|

|

|

| 境内社:笹内大明神入口 |

|

| 笹内大明神社殿 |

|

![]()