月洲神社

堺市堺区南島町 2-125-2(平成24年1月7日)

東経135度28分46.51秒、北緯34度35分34.86秒に鎮座。

この神社は大和川左岸に鎮座しています。

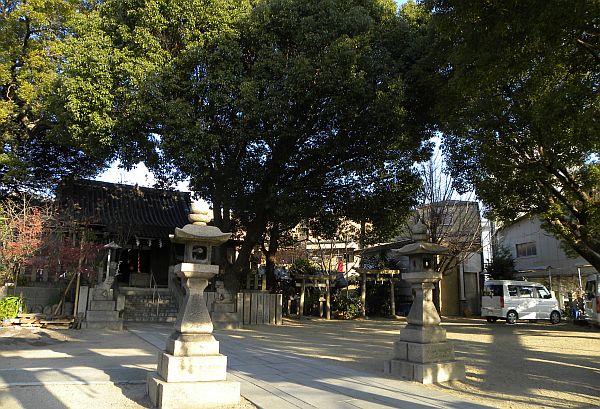

境内には市保存樹木のクスノキと市内最大のイスノキがあり、住宅や工場地の中の神社としては樹相の濃い、落ち着いた雰囲気の神社でした。

御祭神:生國魂大神、住吉大神、水分大神

祭礼日:1月1日・歳旦祭、2月3日・節分祭、3月21日・祖霊祭、4月・稲荷祭、6月30日・大祓式(夏越)、8月第1日曜日・ 夏祭り 神楽獅子巡行、8月3日・夏祭り(本宮)祭 典、10月5日・秋祭り、11月七五三・(11月15日)、12月31日・大祓式(年越)除夜際

境内社:小宮社、幸高・子安稲荷社、水神社、祖霊社

由緒:当社の主祭神は生國魂大神、住吉大神、水分大神で、境内末社として小宮社、幸高・子安稲荷社、水神社、祖霊社を合わせ祭っています。

宝永元年(1704)に新たに大和川が堺方面に付け替えられた後、この付近一帯に流砂が堆積して砂州が形成されました。この砂州では、河内国丹北郡油上村(現松原市)土橋弥五郎を中心として新田開発事業が行われましたが、たびたび災害が発生し、事業が進みませんでした。そこで事業が無事に完工することのを祈願するため、元文2年(1737)に土橋弥五郎により、当社が創建されました。

その後、天保5年(1834)深井の大地主外山定五郎及び外山ふんの寄進により再建され、今日に至るまで地域の氏神として信仰が寄せられています。

境内にあるイスノキは、市内で最も大きく、昭和54年(1979)に堺市指定保存樹木第4号に指定されており、同じく指定樹木のクスノキ(同第5号指定、同年)と社殿に寄り添うように生育しています。

毎年、昭和32年から始まった神楽獅子による地域巡行が行われ、南島町を中心とする地域を巡行しています。

「月洲神社公式サイト」はこちら

| 社頭 |

|

| 入口に立つ明神鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 境内の様子 |

|

| 上の境内入口と拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 本殿覆い屋と正面 |

|

|

| 境内社:幸高・子安稲荷社 |

|

|

| 境内社:水神社 |

|

|

| 境内社:小宮社 |

|

|

| 境内社:祖霊社 |

|

|

![]()