澪標(みおつくし)住吉神社

大阪市此花区伝法3-1-6(平成24年1月6日)

東経135度27分25.36秒、北緯34度41分10.95秒に鎮座。

この神社は新淀川左岸河口近く、伝法駅の東約250mに鎮座しています。

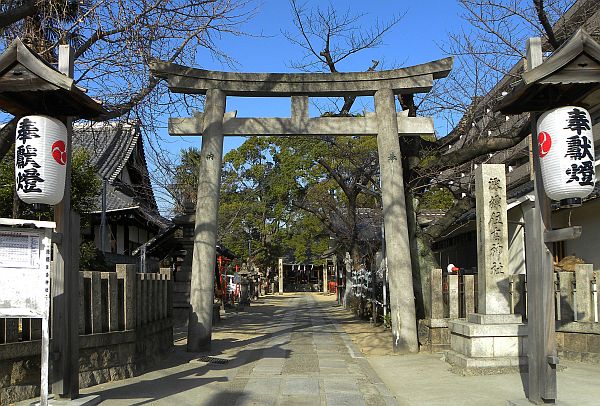

入口左には大きな銀杏の木が聳え、社号標を右に見て鳥居を潜ると、真北に向かった参道脇に大阪えびす社・光石社が祀られ、境内入口には注連柱。境内左右には大楠が聳え、正面の入母屋造りの拝殿前には狛犬がいます。その後の塀内には三間社流造の本殿が建立され、拝殿右には榎稲荷神社等の境内社が祀られています。

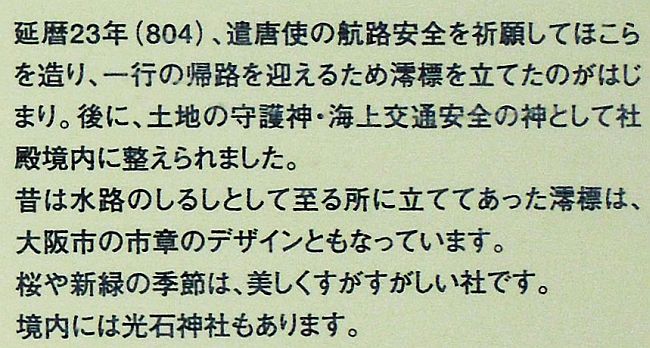

社名にも付けられた澪標(みおつくし)は、昔は水路のしるしとして至る所に建ててあり、現在は図案化されて大阪市の市章のデザインともなっているそうです。

御祭神:住吉大神・天照皇大神・八幡大神

祭礼日:8月1日・夏祭、11月3日・秋祭

境内社:大阪えびす社・光石社、 榎稲荷神社、事平社、十三社

由緒:社名は、浪速津の川口に建てられた澪標に因る。 浪華八十島の1つで、延暦23年(804年)遣唐使の一行がこの島の景勝に感じて、航海の安泰を祈願するために島の一角に住吉四柱神を奉祀。島民が祭壇跡に祠を建立して帰路の印に澪標を建てたという。

中世には京へは大物の浦より神崎川を遡行して寂れたが、豊臣秀吉の大坂城築城では伝法口として湾内随一の要津となり、また、水質にも恵まれ、灘五郷に先駆して酒造の本場となり、徳川時代には樽廻船で販路は江戸・東北・北海道に及び、航海の守護神として崇敬された。

明治5年(1872年)村社に列す。

明治42年(1909年)12月18日伝法5丁目の村社住吉神社(住吉四神)を合祀。

明治44年(1911年)神饌幣帛料供進社に指定される。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

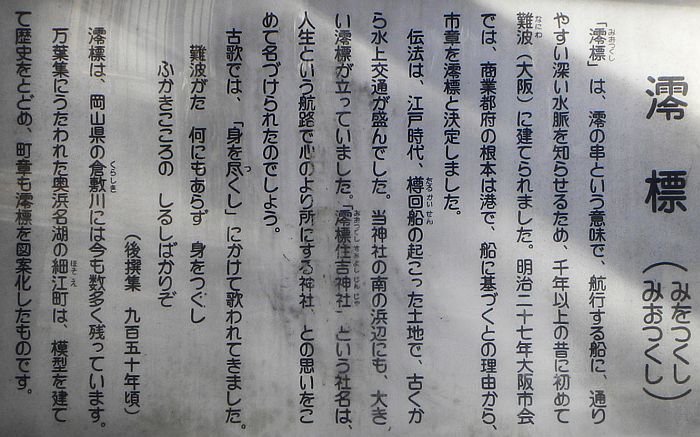

| 社頭 |

|

| 入口に立つ明神鳥居 |

社号標 |

|

|

拝殿前、寛政7年生まれの狛犬

吽には角があり、小顔で楽しそうな狛犬達です。剥落が始まっているので、何とか現時点程度で止めて頂きたいところですが…。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (寛政7年(1795)乙卯6月吉日建立) |

| 拝殿 |

|

| 透かし塀と本殿 |

|

| 境内社:大阪えびす社・光石社 |

|

| 大阪えびす社・光石社社殿 |

|

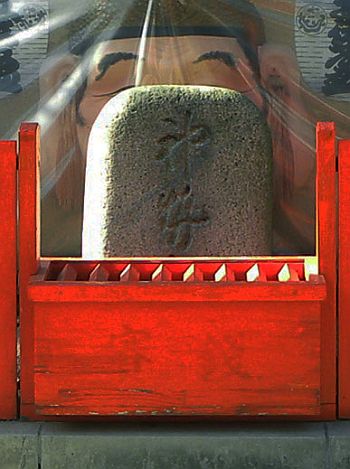

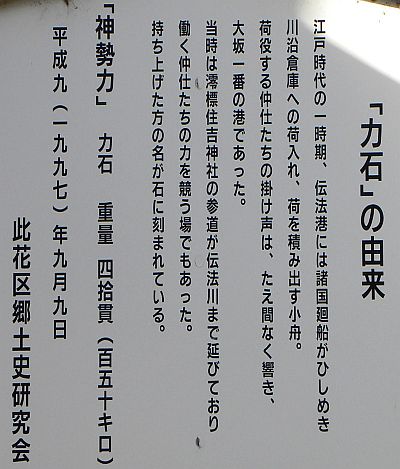

| 力石 |

|

|

| 境内社:榎稲荷神社(榎大神・稻荷大神) |

|

|

| 境内社: 事平社(事平大神) 入口 |

|

| 事平社 拝殿 |

|

| 事平社 本殿 |

|

| 境内社:合社・十三社 |

|

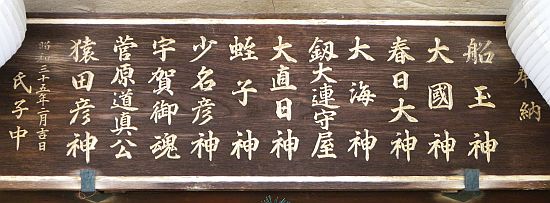

合社・十三社 御祭神

船玉神・大國神・春日大神・大海神・釼大連守屋・大直日神・蛭子神・少名彦神・宇賀御魂・菅原道眞公・猿田彦神 |

|

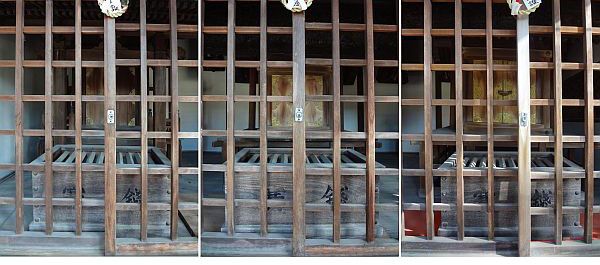

| 合社・十三社 三社殿 |

|

合社を護る明和8年生まれの狛犬

吽には角があり、獅子頭の様な顔つきの浪速狛犬です。所々剥落が始まっています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明和8年(1771)辛卯3月吉日建立) |

![]()