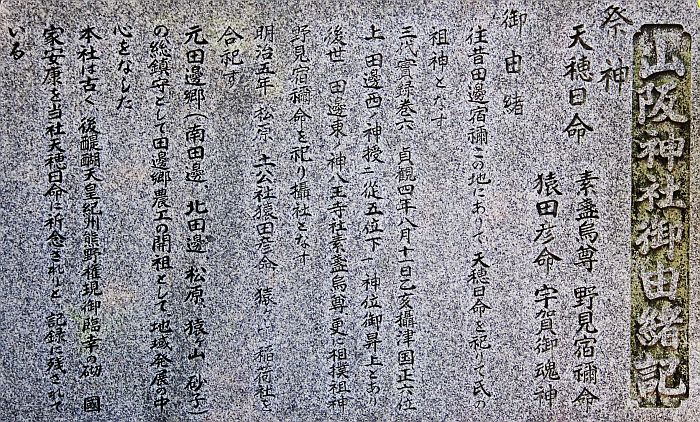

山阪(やまさか)神社

大阪市東住吉区山坂2-19-23(平成24年1月7日)

東経135度31分28.96秒、北緯34度37分12.02秒に鎮座。

この神社は南田辺駅の南南東約300mに鎮座しています。

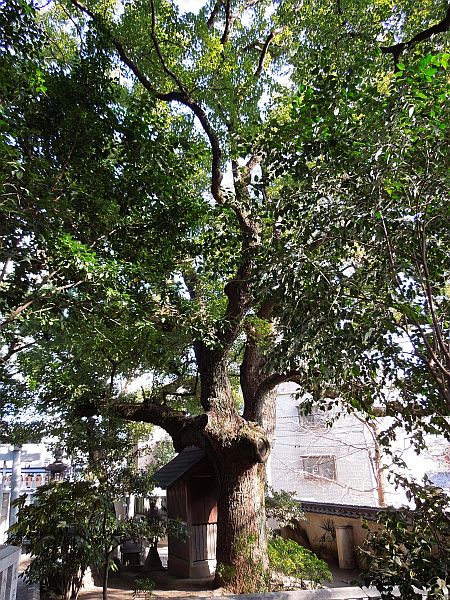

石垣と玉垣に囲まれた境内には大樹が聳え、とても町中の神社とは思えない静寂が感じられますが、氏子さん達には親しまれている神社のようで、私達が境内にいる間中、参拝の人影が途切れることは在りませんでした。

入口には鳥居型の提灯掛けが立ち、少し歩くと右に社号標が立ち、鳥居と狛犬が建立されています。西に向かう参道は一旦やや右に曲がり、境内中央で又左へ、そして玉垣に囲まれた拝殿に向かって、又真西に続いています。

拝殿は入母屋造り、その奥の白塀内に妻入りの本殿が建立され、境内のあちこちに境内社が点在しています。

御祭神:天穂日命、素盞嗚尊、野見宿禰命、猿田彦命、宇賀御魂神

祭礼日:4月15日・春祭、7月21日・夏祭、10月15日・例大祭

境内社:荒川稲荷神社、八日戎社、伊勢神宮遥拝所、素釜三宝荒神、楠社

由緒:往昔田辺宿禰この地にありて、天穂日命を祀りて氏の祖神となす。

三代実録巻六 貞観四年八月十一日乙亥摂津国正六位上田辺西神授従五位下神位御昇上とあり 後世 田辺東神八王子社素盞嗚尊、更に相撲祖神野見宿禰命を祀り摂社となす。

明治5年(1872)松原土公社猿田彦命 猿ケ山稲荷社を合祀す。

元田辺郷(南田辺、北田辺、松原、猿ケ山、砂子)の総鎮守として田辺郷農工の開祖として、地域発展の中心をなした。

本社は古く、後醍醐天皇紀州熊野権現御臨幸の砌、国家安泰を当社天穂日命に祈念されりと、記録に残されている。

(境内「由緒記」より)

田辺宿禰がこの地に祖神の天穂日命を祀ったものと云われ、『摂津志』に田辺西神祠は南田辺村の山阪明神とある。

『三代実録』清和天皇の貞観四年八月十一日に「摂津国正六位上田辺東神、田辺西神並授従五位下」とある西神が当社で、東神は中井神社のこと。

明治5年(1872年)村社に列し、山阪神社に改める。

明治23年(1890年)八王子社(素盞嗚尊)を合祀。

明治40年(1907年)1月、神饌幣帛料供進社に指定される。

明治40年(1907年)5月15日に浜田の土公神社(猿田彦)、5月22日に猿ケ山の稲荷社(宇賀御魂神)、また柳ケ原の稲荷神社を合祀し、五神五社殿とする。

大正12年(1923年)7月、五社殿を一社殿と改築する。

かつては祭神の 野見宿禰に因み、奉納相撲が行われていた。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 社頭 |

|

| 神社入口に立つ鳥居型の提灯掛け |

|

| 一の明神鳥居と社号標 |

|

| 参道の様子 |

|

| 境内の様子 |

|

| 拝殿前にいる昭和37年生まれの玉乗り狛犬 |

|

|

| (昭和37年(1962)12月吉日建立) |

| 境内社:素釜三宝荒神 |

|

|

| 境内社:伊勢神宮遥拝所入口 |

|

| 伊勢神宮遥拝所境内に立つ神明鳥居 |

|

| 伊勢神宮遥拝所を護る子連れの浪速狛犬 |

|

|

| 伊勢神宮遥拝所社殿 |

|

| 境内社:八日戎社 |

|

|

| 境内社:楠社 |

|

|

| 御神木・大楠 |

|

|

| 日露戦役紀念碑 |

|

|

|

![]()