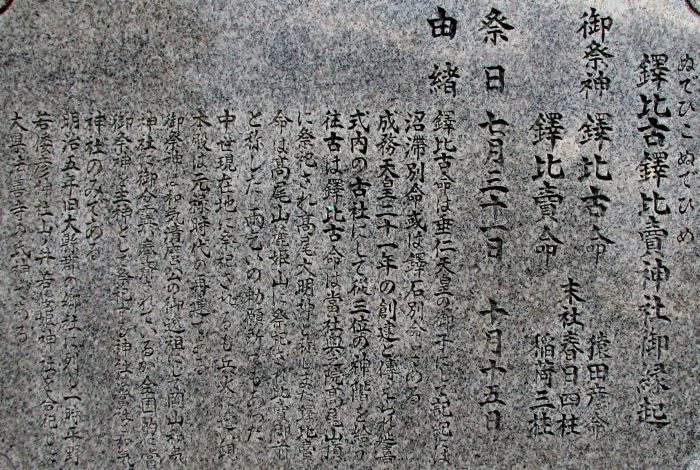

鐸比古(ぬでひこ)鐸比賣(ぬでひめ)神社

柏原市大県4-6-1(平成20年1月3日)

東経135度38分11.36秒、北緯34度35分11.34秒に鎮座。

この神社は近鉄大阪線・堅下駅から東へ約700m、高尾山麓に鎮座しています。170号線脇に社号標「鐸比古神社」と一の大鳥居が建ち、ここからが旧参道のようです。ここから一般道が約200m続き、境内へは長い石段で上がります。境内には茅の輪が設えてあり、その奥のさらに石段の上に社殿が建立されています。拝殿は横に広く大きく荘厳な感じで、拝殿脇から続く塀の中に、本殿、脇社二社が三社殿が並んで建立されています。拝殿、脇社前では数体の狛犬が睨みをきかせています。下の境内左側には境内社の昇龍大神、高倉稲荷大神、黒嶽稲荷大神も祀られ、この社も多くの崇敬を受けているようで参拝者が後を絶ちませんでした。

駐車場が無く、車で行くには不便な神社でしたが、高尾山麓の境内からは柏原市内がよく展望でき、高尾山の景観を背後に背負った社の雰囲気は素晴らしく、夕暮れ時お散歩の途中で境内で休まれている方が結構いらっしゃいました。

主祭神:鐸比古命、鐸比売命 末社:猿田彦命、春日4柱、稲荷3柱

例祭日:7月31日・夏祭、10月15日・秋例祭

境内社:昇龍大神、高倉稲荷大神、黒嶽稲荷大神

由緒:延喜式神名帳に記されている式内社で、旧社格は郷社です。河内国大県郡(柏原市平野、大県地区)の氏神で、背後にそびえる高尾山(標高:278m)を神体山・磐座としています。

神社縁起によると、鐸比古命は垂仁天皇の御子で、記紀には沼滞別命或いは鐸石別命とあります。

創建は成務天皇21年(151)と伝えられ、延喜式神名帳に記されている式内社です。往古は鐸比古命は奥之院高尾山頂に祭祀され高尾大明神と称し、また、鐸比売命は高尾山麓姫山に祭祀され比賣御前と称し、雨乞いの祈願所でした。

中世現在地に祭祀されましたが、兵火にあい焼失、現社殿は元禄時代の再建です。

御祭神は和気清麻呂の遠祖で、岡山の和気神社はこの社の分霊を祀っており、鐸比古命を祭神とするのは日本全国でもここと和気神社のみとされています。

明治5年郷社に列し、一時平野若倭彦神社山ノ井若倭姫神社を合祀していた、大県法善寺の氏神です。

| 170号線からの入口に建つ一の大鳥居 |

大鳥居脇に建つ社号標「鐸比古神社」 |

|

|

| 神社遠景 |

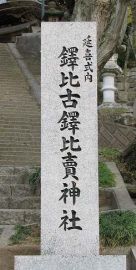

神社入口に建つ社号標

「延喜式内 鐸比古鐸比賣神社」 |

境内に至る石段 |

|

|

|

境内の様子

茅の輪が設えてあります。 |

|

| 横に広く大きく荘厳な拝殿 |

|

拝殿前、天明2年(1782)生まれの狛犬

大きく堂々とした狛犬で、吽には角が付いています。尾は根元が渦巻き、先は三本に分かれて火焔のように上にせり上がっています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (天明2年(1782)4月吉日建立) |

| 拝殿正面 |

拝殿から本殿正面を望む |

|

|

| 本殿 |

|

| 右脇社(実際は左側です) |

左脇社(実際は右側です) |

|

|

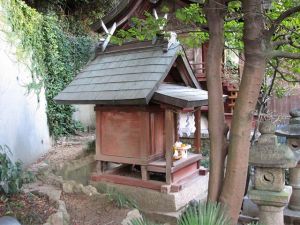

| 境内社:昇龍大神、高倉稲荷大神、黒嶽稲荷大神 |

|

|

![]()