軽部(かるべ)神社

総社市清音軽部(平成21年8月24日)

東経133度44分16.86秒、北緯34度38分5.79秒に鎮座。

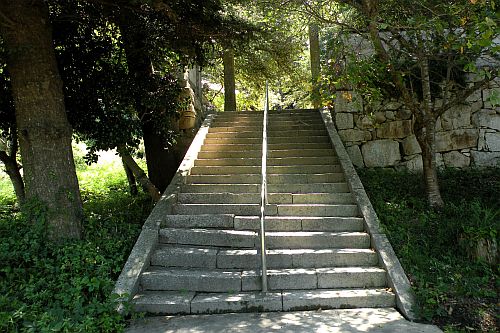

この神社は清音駅の南南東約600m、軽部山西麓に鎮座しています。豊かな水田地帯の奥、軽部山を背景に大きな森の中に神社は鎮座しています。神社手前の用水には「たらちねばし」が架かり、社頭の鳥居を潜り石段を登った石垣の上に境内が造られています。

社殿は石段を登ると右手に造られ、拝殿内には壁一面に乳房を型取ったリアルな絵馬が奉納されています。その後ろに幣殿、本殿と続けて建立され、境内反対側の建物入り口には、乳神様として庶民の信仰を集めていた「垂乳根の桜」の切り株が残されています。

御祭神:速玉男命、事解男命、伊弉諾尊、天照大神、国常立命

祭礼日:不明

境内社:数社

由緒:建武元年(1334)福山城主・大江田氏が紀伊の国牟妻郡熊野から速玉男命、事解男命、伊弉諾尊の三神を移して軽部山の嶺の社殿を創立して祀り、祈願所とした。

その後、建武3年(1336)足利直義が福山城の大江田氏を敗り、社殿も焼失した。

寛正2年(1462)深井城主・加藤正倫四代の孫正長、社殿を旧跡に建てて三神を祀り、社号を「若一王子権現」と称した。

その後幸山城主・石川氏が祈願所として祭典を行ってきたが、天正3年(1575)兵火により悉く焼失した。

毛利輝元の所領の時、信徒、氏子が集まり協議して、天正4年(1576)社殿を再興し、以前からの三神に天照大神、国常立命の二神を併せ、社名も「五社王子権現」と改めて祀っていたが、この宮が山頂の山陽道を見下ろす位置にあり、通行人や参勤交代の諸公に神の戒めがあるということで、延宝6年(1678)現在の位置に移転造営した。

明治2年(1869)社号を軽部神社と改める。氏子は普通「王子の宮」(王子様)という。

(境内「軽部神社の由来」より)

「軽部神社の由来」拡大写真はこちらで

| 神社遠景 |

|

| 社頭 |

|

| 入口の明神鳥居 |

鳥居に架かる額 |

|

|

| 境内入口 |

|

| 境内の様子 |

|

| 拝殿と「王子権現宮」の額 |

|

|

拝殿内に奉納されている女性の乳房を型取った絵馬

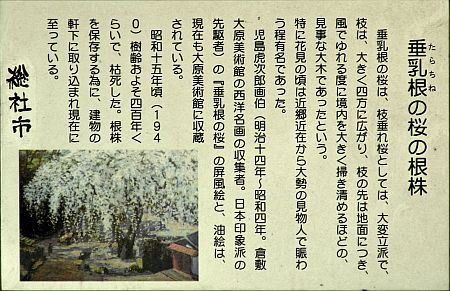

かつて境内に「垂乳根の桜」と呼ばれる枝垂れ桜があり、「乳神様」として乳房の病気・安産・育児などの信仰の対象となっていたのだそうです。 |

|

|

| 本殿 |

|

| かって境内に「垂乳根の桜」と呼ばれる枝垂れ桜があり、何時の頃からか乳神様として庶民の信仰を集めました。桜はその後昭和15年くらいに樹齢400年ほどで枯れてしまい、今はその切り株だけが残っています。 児島虎次郎がこの桜を描き、大原美術館に収蔵されているとの事です。 |

|

|

| 「梵字岩」の案内がありますが、何処にその岩があるのか分かりません。取り敢えず、傍に祠があり、何かが彫られているような感じの岩を撮してきたので、もしかしたら全然違う岩なのかもしれません。 |

|

|

![]()