沖田神社

岡山市中区沖元411(平成21年8月22日)

東経133度59分09.54秒、北緯34度38分04.57秒に鎮座。

この神社は百間川右岸、2号線と215号線の中間に鎮座しています。旧縣社だそうですが、社頭に大きな狛犬がおり、先ず最初にこれで度肝を抜かれます。境内はそれほど広くはありませんが、所狭しと多数の境内社が点在しており、この社の氏子地域の広さを物語る一つの証とも言えるのではないでしょうか?

御祭神:天照大神、素戔嗚尊、軻遇突智命、倉稻魂命、句句廼知神、おきた姫

祭礼日:2月第4日曜日・道通宮子供会陽、5月11日・春季大祭、10月11日・秋季大祭

境内社:道通宮、沖田稲荷神社、青麻三光社、素盞鳴神社・木野山神社、天満宮、天御中主大神・高産霊大神・神産霊大神、木鍋八幡宮、胸形神社、眷属社、沖田姫神社、地神、出雲大社、猿田彦神社、二見興玉神社、熊野大社、須佐・須賀神社、本沖田宮、住吉大社、皇大神宮遥拝所他

由緒:備前国藩主池田綱政の時代に新しく開拓された沖新田の産土神として建立された。

沖新田の開墾は、岡山藩の藩政確立に大きな役割を果たした津田永忠が、綱政の命を受けて元禄5年(1692)年の正月11日に着工した。

その工事は迅速に進められ、驚くべき短期間で潮留め築堤・疎水・検地を終え、約2,000町歩の広大な新田が開かれた。元禄7年(1694)4月、沖新田全体の産土神として社を建立するため、京都の吉田殿(当時の神祇官)に見垣近江守を派遣し神の来臨を請願、同年5月23日に沖田神社の神宣が下された。

当初は御野郡(現在の岡山市福島)住吉宮に鎮座されていたが、元禄7年9月3日に、旧沖田神社(岡山市沖元宮地在の古宮)へ遷宮した。しかし境内の土地が低いため大風・高潮・洪水の被害を受け、拝殿にまでも水が入り込む事があったので、宝永6年(1709)現在の社地に移転した。

明治の廃藩置県後には郷社となり、大正12年5月25日に、県社に昇格した。

(「岡山県神社庁公式サイト」より)

| 社頭 |

社号標

「縣社 沖田神社」 |

|

|

入口にいる文政7年生まれの大きな浪速狛犬

吽には角があり、素朴で剽軽な狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (文政7年(1824)申9月建立) |

| 拝殿 |

|

| 本殿 |

|

| 境内社:道通宮入口 |

|

| 道通宮入口に居る皇紀2600年を記念して奉納された狛犬 |

|

|

| (皇紀2600年記念 昭和15年(1940)建立) |

| 道通宮 拝殿と本殿 |

|

|

| 願い石 |

成就石 |

|

|

| 境内社:沖田稲荷神社 |

|

|

| 境内社:左から 青麻三光社、素盞鳴神社・木野山神社、天満宮、天御中主大神・高産霊大神・神産霊大神、木鍋八幡宮 |

境内社 |

|

|

| 境内社:眷属社 |

|

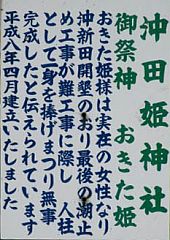

| 境内社:沖田姫神社 |

|

| 境内社二社 |

境内社:地神 |

|

|

| 境内社:皇大神宮遥拝所 |

|

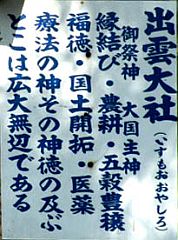

| 境内社:出雲大社 |

|

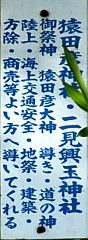

| 境内社:猿田彦神社、二見興玉神社 |

|

| 境内社:熊野大社、須佐・須賀神社 |

|

|

![]()