賣太(めた)神社

大和郡山市稗田町319(平成23年1月6日)

東経135度47分59.8秒、北緯34度38分9.05秒に鎮座。

この神社はJR関西本線・郡山駅の南東約1.2kmに鎮座しています。

入口の社号標、灯籠と共に建つ鳥居を潜ると、正面に社務所があり、ここから参道は左に90度曲がります。真正面に見える境内までの間に、かたりべの碑や言霊の碑があり、境内に入ると正面に拝殿、回廊内に春日造りの本殿が建立されています。社殿左には鏡池、その他旧社殿の礎石前に素敵な浪速狛犬がいます。

確か中学の時に「稗田阿礼」の名を覚え、こんな人のように素晴らしい記憶力が私にもあれば良いのに…、と、努力家ではなかった私は、安易に考えてしまったことを覚えています。その方の出身地がここだったとは…、もちろん老いた身の私は「認知症にならずに人生が終われますように」とお願いしてまいりました。

御祭神:主斎神:稗田阿礼命、副斎神:猿田彦命、天鈿女命

祭礼日:例祭・10月19日、 阿礼祭・8月16日

境内社:春日神社、嚴島神社、八柱神社

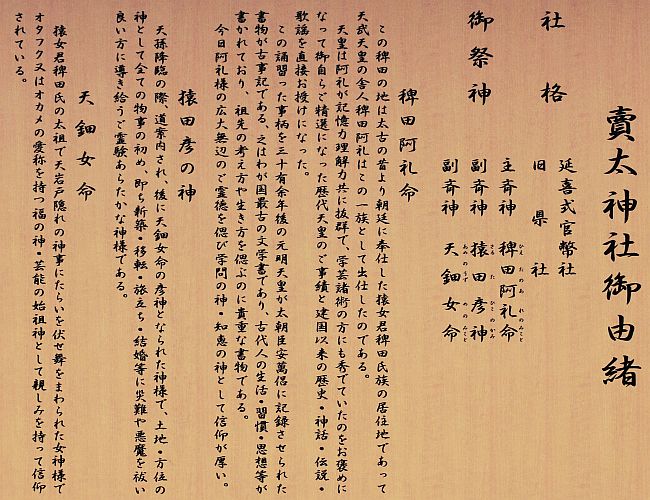

由緒:稗田阿礼命

この稗田の地は太古の昔より朝廷に奉仕した猿女君稗田氏一族の居住地であって天武天皇の舎人・稗田阿礼はこの一族として出仕したのである。

天皇は阿礼が記憶力理解力共に抜群で学芸諸術の才にも秀でていたのをお褒めになって御自ら御精撰になった歴代天皇の御事績と建国以来の歴史・神話・伝説・歌謠を直接お授けになった。

この誦習った事柄を三十有余年後の元明天皇が太朝臣安萬侶に記録させられた書物が古事記である。之はわが国最古の文学書で古代人の生活・習慣・思想が書かれ祖先の考え方や生き方を偲ぶのに貴重な書物である。今日阿礼さまの宏大無辺のご霊徳を偲び学問の神・知恵の神として信仰が厚い。

猿田彦の神

天鈿女命の彦神であって土地・方位の神として全ての物事の初めすなわち新築・移転・旅立ち・結婚等に災難や悪魔を祓ってよい方に導き給うご霊験あらたかな神である。

天鈿女命

猿女君稗田氏の太祖で「天岩戸隠れの神事」にたらいを伏せて舞を舞われた女神でオタフク又はオカメの愛稱あり福の神、芸能の始祖神として親しみ信仰されている。

(「境内案内」より)

賣太神社(めたじんじゃ、売太神社)は奈良県大和郡山市の稗田環濠集落の端にある神社である。式内社で、旧社格は県社。

古事記編纂に携わった稗田阿礼を主斎神(主祭神)、天鈿女命、猿田彦命を副斎神(配祀神)として祀る。

稗田阿礼命は学問の神、物語の神。天鈿女命は芸能の始祖神。猿田彦命は土地・方位の神であり、天鈿女命の夫神である。稗田阿礼は猿女君稗田氏の出で、天鈿女命は猿女君の祖神・氏神である。

中世には「祭神不詳」とされていた。

稗田は天鈿女命を祖とする猿女君稗田氏の本拠地であり、祖先の廟祠として創建されたものとみられる。かつてこの神社は平城京の羅城門付近に存在しており、道祖神としての役割もあったとされる。

延喜式神名帳に「大和国添上郡 賣太神社」と記載され、小社に列している。

江戸時代までは「三社明神」と呼ばれており、明治7年に「十三社明神」となり、明治24年に「賣田神社」、昭和17年に現在の「賣太神社」に改称した。

阿礼祭:毎年8月16日に行われる阿礼祭(あれいさい)は、稗田阿礼の遺徳を偲ぶ祭である。児童文学者の久留島武彦が、アンデルセンに匹敵する「話の神様」は稗田阿礼が最もふさわしいと、全国各地の童話家の協力を得て昭和5年(1930年)に始めたものである。

稗田舞の奉納の後、地域の子供たちが阿礼様音頭、阿礼様祭子どもの歌を奉納する。童話の読み聞かせなども行われる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 社頭 |

|

| 入口に立つ明神鳥居 |

社号標 |

|

|

| 参道と社務所 |

|

| 突き当たりを左に曲がってからの参道の様子 |

|

| かたりべの碑 |

言霊の碑 |

|

|

| 境内の様子 |

|

| 拝殿 |

|

| 拝殿から見る本殿正面と左脇塀外から見る本殿 |

|

|

境内社

中に見える岩は磐座でしょうか? |

|

|

| 旧社殿跡地? |

|

| 鏡池 |

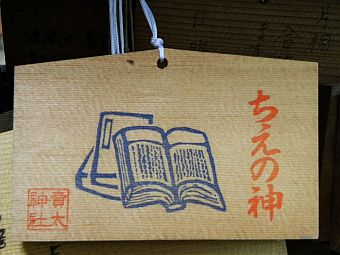

絵馬 |

|

|

![]()