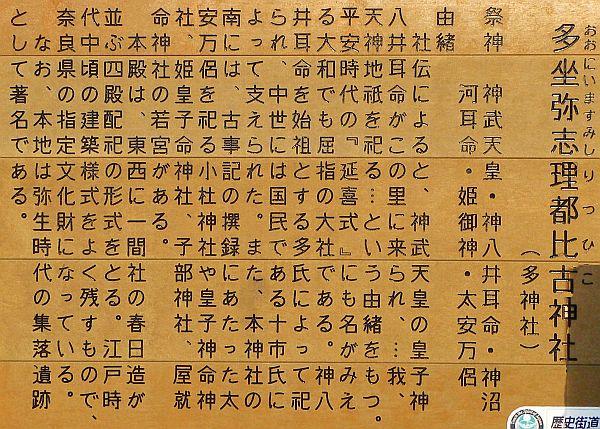

多坐弥志理都比古(おおにいますみしりつひこ)神社

磯城郡田原本町多569(平成23年1月8日)

東経135度47分22.37秒、北緯34度31分56.56秒に鎮座。

この神社は近鉄橿原線・笠縫駅の南西約900mに鎮座しています。参道入口に立つ大灯籠と大鳥居から西に約800m、近鉄橿原線の線路の反対側に神社があり、嘗てのこの社の社域の広さを感じさせます。

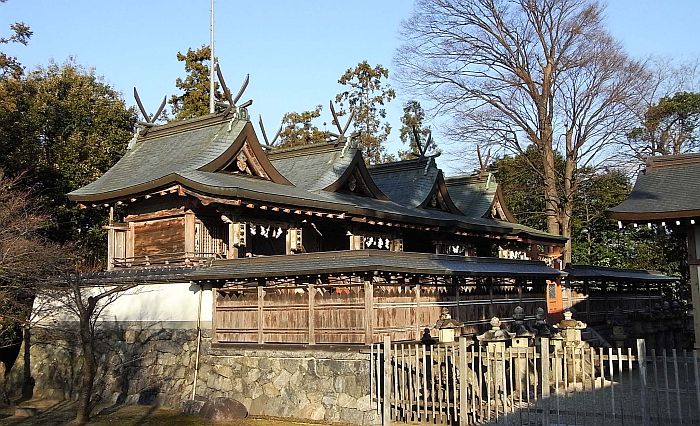

社号標が立ち、玉垣で囲われた神社入り口から多数の灯籠が立ち並ぶ参道は北に延び、神橋を経て二の鳥居を潜ると境内となります。広々として清々しい境内右側にはまだまだ沢山の灯籠が立ち並び、奥の拝殿前には天保13年生まれの優雅な浪速狛犬がいて私達を喜ばせてくれました。拝殿を回り込み奥に向かうと、中門と瑞垣で囲まれた上の境内に、県指定文化財・春日造の本殿4棟が建立されており、壮観な眺めでした。

又、境内には境内社が数社祀られています。

御祭神:神武天皇・神八井耳命・神沼河耳命・姫御神・太安万侶

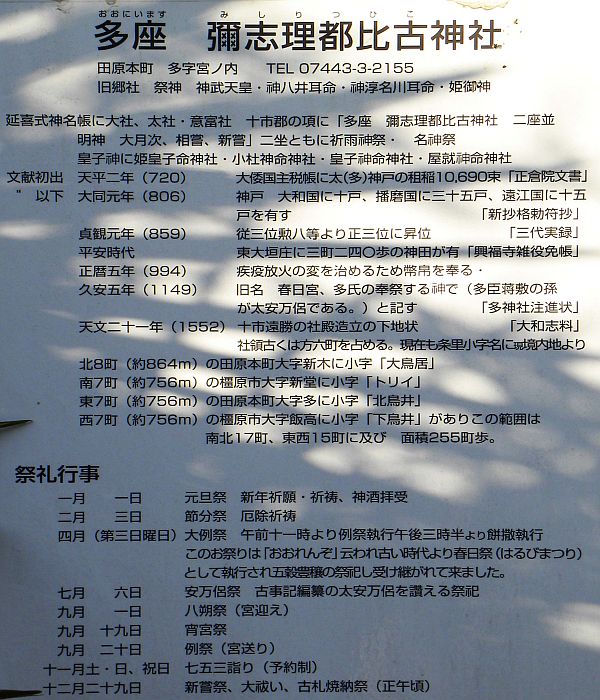

祭礼日:1月1日・元旦祭、2月3日・節分祭 厄除祈祷、4月(第三日曜日)・大例祭、7月6日・安万侶祭、9月1日・八朔祭、9月19日・宵宮祭、9月20日・例祭、11月土 日 祝日・七五三詣り、12月29日・新嘗祭、大祓い、古札焼納祭

境内社:能野神社・住吉神社・春日神社・石上神社・竈神社・八幡神社

由緒:社伝によると、神武天皇の皇子神八井耳命がこの里に来られ、…我、天神地祇を祀る…という由緒をもつ。平安時代の『延喜式』にも名がみえる大和でも屈指の大社である。神八井耳命を始祖とする多氏によって祀られ、中世には国民である十市氏によって支えられた。また、本神社の南には、古事記の撰録にあたった太安万侶を祀る小杜神社や皇子神命神社、姫皇子命神社、子部神社、屋就命神社の若宮がある。

本殿は、東西に一間社の春日造が並ぶ四殿配祀の形式をとる。江戸時代中頃の建築様式をよく残すもので、奈良県の指定文化財になっている。

なお、本地は弥生時代の集落遺跡として著名である。

(社頭掲示板より)

式内社で、旧社格は県社。一般には多神社(おおじんじゃ)と呼ばれ、多社、多坐神社、太社、意富社とも書かれる。

第一社 神倭磐余彦尊(神武天皇。神八井耳命の父)、第二社 神八井耳命、第三社

神泥川耳命(綏靖天皇。神八井耳命の弟)、第四社 姫御神(玉依姫命。神八井耳命の祖母)の4座の神を主祭神とする。

当地は多氏の拠点であり、祖神として神八井耳命を祀ったものとみられる。延喜式神名帳には「大和国十市郡

多坐弥志理都比古神社二座」と記されている。

久安5年(1149年)に当社禰宜多朝臣常麻呂が国司に提出した『多神宮注進状』では以下の2座とし、また、社名より水火知男女神(みひしりひこひめのかみ)が神名帳の2座であるとも書かれている。

珍子 賢津日霊神尊(うつのみこ さかつひこのみこと) 皇像瓊玉坐 河内国高安郡

春日部坐宇豆御子神社と同神

天祖 賢津日嬖神尊(あまつおや さかつひめのみこと) 神物圓鏡坐 春日部坐天照大神之社と同神

元文2年(1737年)の『多大明神社記』では現在の四座になっているが、明治時代の『神社明細帳』では本殿の第一社・第四社は摂社の扱いとなっており、主祭神は神八井耳命・神泥川耳命の二座としている。

社名の通りであれば弥志理都比古(みしりつひこ)を祀る神社ということになるが、これは神八井耳命のことである。神武天皇の長子でありながら弟に皇位を譲ったので、「身を退いた」という意味で「ミシリツヒコ」とも呼ばれる。

古くは春日宮と称し、四方に鳥居があったという。太陽信仰の聖地であったのか、方位を配慮した構造になっていた様である。

紀記神話には、「神八井耳命は皇位を弟に譲り、自らは神祇を祭る」とあり、それが当社の始まりであるとしている。綏靖天皇2年、神八井耳命は春日県(後の十市県)に邸宅を造り、そこに神籬磐境を立てて自ら神祇を祀った。崇神天皇7年、その神祠を改造し、天津日瓊玉命・天璽鏡劔神を祈賽したと伝える。

延喜式神名帳では「大和国十市郡 多坐弥志理都比古神社二座」と記され、名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に預ると記されている。永治元年(1141年)の『多神宮注進状草案』では神階正一位となっている。

明治時代に郷社に列格し、大正12年(1923年)県社に昇格した。

本殿は春日造で4棟ある。本殿の後方に「神武塚」と呼ばれる小丘があり、古代の祭祀場もしくは古墳と考えられている。

境内社として能野神社・住吉神社・春日神社・石上神社・竈神社・八幡神社がある。

境外摂社として以下の神社があり、どれも式内社である。『五郡神社記』では本社二座と下記の四皇子神をもって「意富六所神社」と称している。

小杜神社(祭神 太朝臣安萬呂) 式内小社・小社神命神社

皇子神命神社(祭神 皇子神命)式内小社・皇子神命神社(論社)

姫皇子命神社(祭神 姫皇子命)式内小社・姫皇子命神社(論社)

屋就神命神社(祭神 屋就神) 式内小社・屋就神命神社

昭和47年、当社裏の飛鳥川築堤工事中、境内より縄文時代から古墳時代の遺跡が発見された。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 参道入口 |

|

参道入口に立つ一の大鳥居

神社から800m東の近鉄橿原線の線路を

越した寺川沿いに建立されています。 |

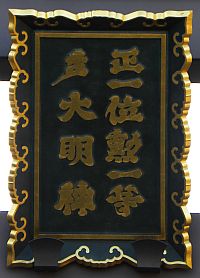

鳥居に掛かる額

「正一位勲一等多大明神」 |

|

|

| 神社入り口 |

|

社号標

「多坐彌志理都比古神社」 |

参道の様子 |

|

|

拝殿前、天保13年生まれの浪速狛犬

浪速狛犬としてはとても洗練された優雅な姿をしています。毛の流れもスムーズで滑らかです。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (天保13年(1842)壬寅11月吉日建立) |

| 拝殿 |

|

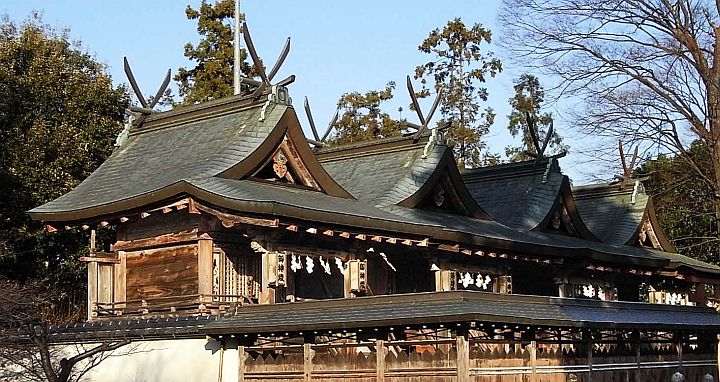

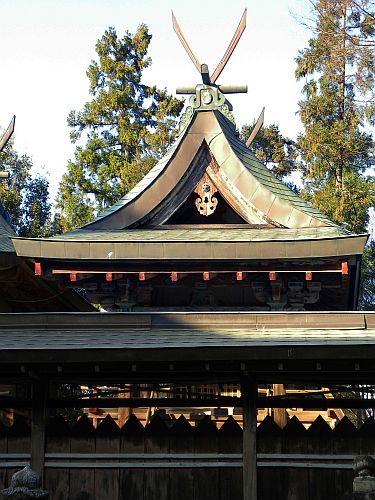

| 瑞垣・中門・本殿全景 |

|

| 鳥居に取り付けられた中門 |

|

県指定文化財・春日造の本殿4棟

東西に1間社が並ぶ四殿配置の形式をとり、東(向かって右)の第一殿が神武天皇を、第二殿が神八井耳命を、第三殿が神淳名川耳命を、第四殿が姫御神をそれぞれ祀っています。四社とも南面した一間社春日造で、第一・二殿が1735年、第三・四殿が18世紀中頃の建造で、昭和52年に檜皮葺から銅板葺に改められた以外は当初形式をよく残しています。 |

|

| 第四殿・姫御神 |

第三殿・神淳名川耳命 |

|

|

| 第二殿・神八井耳命 |

第一殿・神武天皇 |

|

|

| 境内社三社 |

|

| 歌碑 |

歌碑 |

|

|

![]()