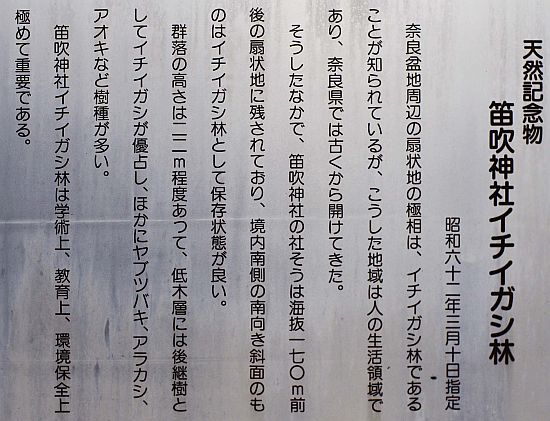

葛木坐火雷(かつらきにいますほのいかづち)神社(笛吹神社)

葛城市笛吹448(平成23年1月7日)

東経135度42分47.94秒、北緯34度28分4.03秒に鎮座。

この神社は近鉄御所線・忍海駅の西南西約2km、葛城山の北東麓に鎮座しています。案内図を見ても分かるように広大な小丘全体が社地で、境内は三層に別れ、県指定天然記念物・イチイガシ他の樹木が大きく枝を広げる鎮守の杜と、春はサクラ、初夏には紫陽花、秋には紅葉と各季節毎に四季の移り変わりが感じられる様配慮された木や花が植樹された、見事な景観が形造られています。

入口には「式内大社葛木坐火雷神社」の社号標と鳥居、右手にイチイガシが聳え、鬱蒼とした木々の中を貫くように石段参道が下の境内へと続きます。下の境内中央には百度石が置かれ、境内社が三社祀られていますが、ここから石段の参道は左手に上がっていきます。

大砲の置かれた中の境内奥には境内社が祀られ、その奥の森は天然記念物・イチイガシ林となっています。中の境内右手から上がると上の境内で、ここには狛犬が護る拝殿、神明造りの重厚な本殿が建立され、社殿左上、玉垣で囲まれた林の中に県指定史跡・笛吹神社古墳が見えます。

社域の広さと共に、素晴らしく清々しい環境が整えられた神社で、近くに住んでいたら毎日でも参拝したいと思いました。

御祭神:火雷大神(火の神様)、天香山命 (音楽の神様) 、 相 殿:天津彦火火瓊瓊杵命、大日霊貴命、高皇産霊神、伊古比都幣命

祭礼日:1月3日・元始祭 、1月15日・焼納祭 、2月11日・御田植祭(田植え神事 御供撒き)祈年祭

、4月19日 ・鎮華祭 、6月30日・大祓 、7月17日・夏越祭(十二振提灯奉拝 かつらぎ太鼓奉納)、10月24日・25日・秋季御例祭

(十二振提灯奉拝)、11月15日・鎮火祭(火切り神事)、12月6日・新嘗祭(新穀感謝)、12月31日・大祓

除夜祭

境内社:熊野神社、稲荷神社、春日神社、森本神社、浅間神社、空室神社、梅室神社

由緒:御創建は神代とも神武天皇の御代とも伝えられるが詳らかでない。

当社に伝わる旧記には、

『笛吹連(当社を守る神主家の先祖)の櫂子は火明命の後にして崇神天皇の十年、建埴安彦を討ちて功あり、天皇より天磐笛を賞賜せられ笛吹連の名を命ぜられる』

とあり、崇神天皇の御代にはすでに当社が鎮座していたことが伺える。

又、平安時代に全国数万の神社より特に霊験あらたかな神社を記載した延喜式神名帳には、

『葛木坐火雷神社二座並名神大月次相嘗新嘗』

と記されている。ここに記された神社を式内社というが、延喜式内の神様の数は大中小社併せて3,132座あり、神社の数は2,861社ある。そのうち71座のみ祈年祭、月次祭、新嘗祭、相嘗祭に朝廷より幣帛を賜った。御祭神火雷大神、天香山命は、この71座に御加列になり、その上名神大社に列せられたばかりでなく、国の大事には必ず勅使(天皇の御名代)が参向され、幣帛を捧げられた。

火雷大神を祀る火雷神社と笛吹連の祖神天香山命を祀る笛吹神社の二社が元は別にお祀りされていたようだが、延喜の制以前に合祀されたのではないかと考えられる。

天香山命の子孫、笛吹連が代々この地に住み、祖先神に奉仕し、この土地を笛吹と称えた。その為か、現在も正式な葛木坐火雷神社という名よりも笛吹神社という名の方が地元の人々に親しまれている。

現在は火雷大神が火の神様であることから、火を扱う職業(飲食業、製造業、工場)や消防関係の崇敬を集めている。又、天香山命の御神徳から笛やフルート、尺八など、楽器演奏の上達を願う人々の崇敬が篤く、奉納演奏に見える方も多い。

(「葛木坐火雷神社(笛吹神社)公式サイト」より)

式内社(名神大社)で、旧社格は郷社。通称笛吹神社。

火雷大神と天香山命を主祭神とし、大日霊貴尊・高皇産霊尊・天津彦火瓊瓊杵尊・伊古比都幣命を配祀する。葛木坐火雷神社の元々の祭神は火雷大神で、天香山命は笛吹神社の祭神である。

創建の年代は不詳であるが、社伝では神代とも神武天皇の御代とも伝える。文献の初出は『文徳天皇実録』の仁寿2年(852年)4月、正三位の神階を授けるという記述である。『日本三代実録』によれば貞観元年(859年)正月27日に従二位の神階を授けられた。延喜式神名帳では「大和国忍海郡

葛木坐火雷神社二座」と記載され、名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に預ると記されている。しかし、これ以降、葛木坐火雷神社についての記述は見られなくなる。社伝では、平安時代に社勢が衰え、当地にあった笛吹神社の末社になったと伝える。

笛吹神社は、当地を拠点とした笛吹連によって作られた神社とみられる。祭神の天香山命は笛吹連の祖神である。本殿の背後に古墳があり、笛吹連の祖・櫂子の父である建多析命の墓であると伝えられている。

1874年(明治7年)、笛吹神社の末社であった火雷社を笛吹神社に合祀し、社名を葛木坐火雷神社に改め、郷社に列格した。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

「葛木火雷神社御由緒略記」拡大写真はこちらで

| 社頭 |

|

社号標

「式内大社葛木坐火雷神社」 |

入口に立つ神明鳥居 |

|

|

| 入口鳥居右に聳える県指定天然記念物・イチイガシ |

|

|

| 石段参道と下の境内入口 |

|

| 下の境内に祀られる境内社三社 |

|

| 境内社:熊野神社 |

境内社:稲荷神社 |

|

|

| 境内社:春日神社 |

百度石 |

|

|

| 石段参道 |

|

| 中の境内入口 |

|

| 中の境内の様子 |

|

| 中の境内に置かれている日露戦役記念の大砲 |

|

|

| 中の境内西のイチイガシ林と境内社四社 |

|

| 境内社:森本神社 |

境内社:浅間神社 |

|

|

| 境内社:空室神社 |

境内社:梅室神社 |

|

|

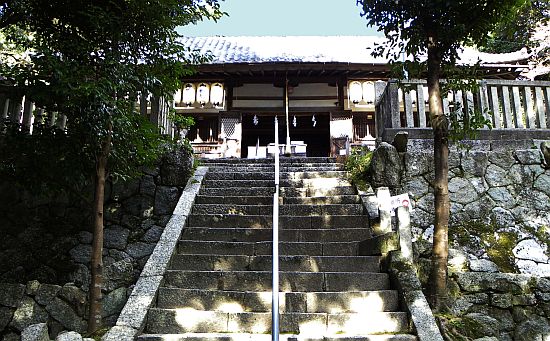

| 上の境内への石段参道 |

|

| 上の境内入口 |

|

上の境内入口にいる天保3年生まれの狛犬

先代を模したのでしょうか?とても天保3年生まれとは思えない、1700年代後半の狛犬を彷彿とさせる造りをしています。目鼻立ちははっきりしていますが、寸胴な体型で、前足を踏ん張り、尾は背に張り付いています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (天保3年(1832)壬辰9月24日建立) |

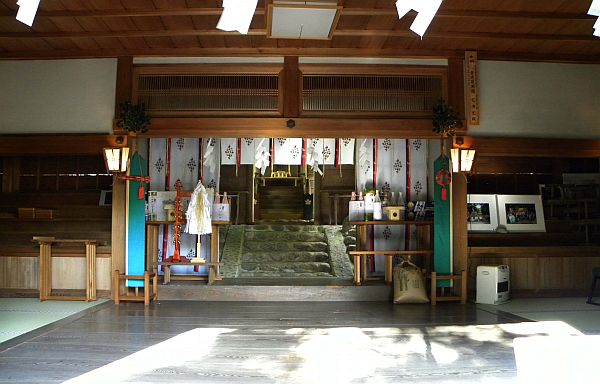

| 拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 神明造りの重厚な本殿 左側面と正面から |

|

|

本殿の左上に有る県指定史跡・笛吹神社古墳

円形墳で、槨は粗質の花崗岩を積み、玄室の中央に凝灰岩の石棺が置かれています。横穴式石室は玄室の長さ5.95m、同幅2.34m、羨道長さ5.10m、同幅1.60mです。笛吹連の祖櫂子の父、建多乎利命の古墳とも伝えられています。 |

|

|

![]()