石床神社

生駒郡平群町越木塚734(平成23年1月6日)

東経135度41分51.15秒、北緯34度37分4.89秒に鎮座。

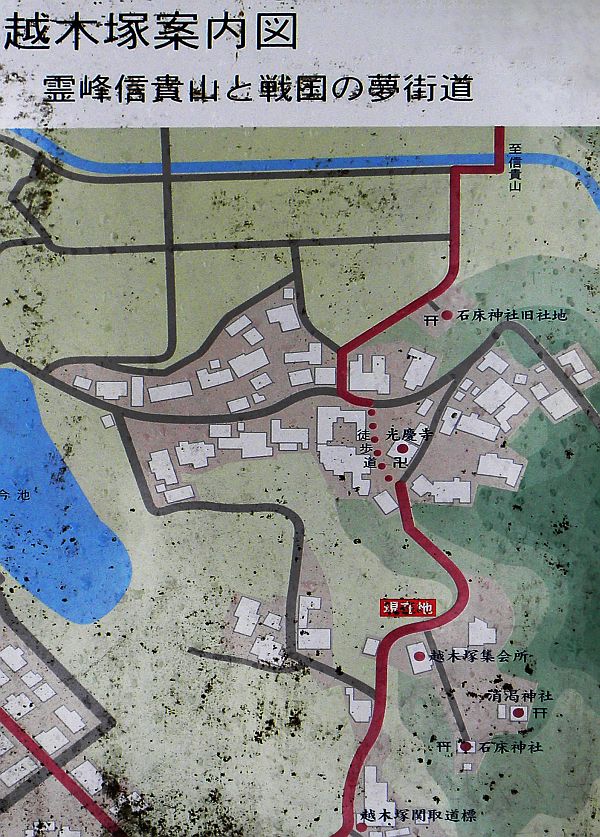

この神社は近鉄生駒線・竜田川駅の北西約1kmに鎮座しています。参道入口の石段を上がると、右に越木塚集会所があり、真っ直ぐ進むと石床神社、左に曲がると哨渇神社、七社神社へと上がる石段が有ります。

まずは真っ直ぐに進むと「式内大社平群石床神社」の社号標の奥に鳥居が立ち、大きな森の木々に日の光が遮られ薄暗い境内中央奥に、天保5年生まれの浪速狛犬に護られた拝殿、その後ろの板塀に囲まれた覆い屋内に、檜皮葺の本殿と左右の脇殿が建立されています。

拝殿脇からも哨渇神社へと続く参道が付けられていますが、入口に戻り哨渇神社へと続く参道に入ると、右に天照皇大神宮が祀られ、その社殿と一緒に願掛け用の土団子を作る作業所があります。二基の鳥居を潜り石段を上がると、すっきりとした境内に、哨渇神社の額が掛かった割拝殿と、板塀内に本殿が建立されています。

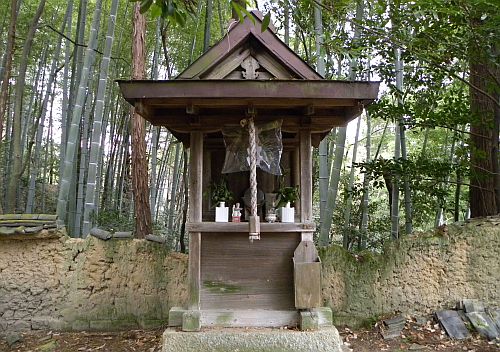

哨渇神社の境内から又上に続く石段が有り、そこを上がっていくと、崩れかけた土塀の前に七社神社の社殿が建立されていました。

旧社地はここから南に約300m程下ったところにありますが、元々社殿のない神社で、磐座の前に鳥居のみの原始信仰の社であったようです。

御祭神:饒速日命(現在は劔刃石床別命)、太玉命(右殿)、素戔嗚命(左殿)

祭礼日:10月15日

境内社:哨渇神社、七社神社

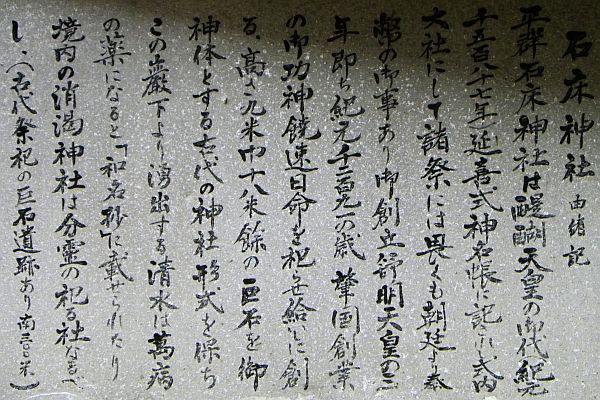

由緒:平群石床神社は醍醐天皇の御代(紀元千五百八十七年)延喜式神名帳に記されし式内大社にして諸祭には畏くも朝廷より奉幣の御事あり御創立舒明天皇の三年即ち紀元千二百九十一の歳肇国創業の御功神饒速日命を祀らせ給いしに創る。高さ九米巾十八米余餘の巨石を御神体とする古代の神社形式を保ちこの巌下より湧出する清水は萬病の薬になると「和名抄」に載せられたり境内の消渇神社は分霊の祀る社なるべし。

大正13年(1924)に旧社地より消渇神社境内奥の現在地に合祀された。拝殿前に天保5年(1834)の狛犬が、奥に寛文7年(1667)の石灯篭が奉納されている。瓦葺きの覆屋内に三つの社殿があり、中央が石床の神である。また、左右の社殿には太玉命と本来の祭神である素盞鳴命を祀っており、拝殿の奥には神篭石(かみごおりいし)がおかれている。

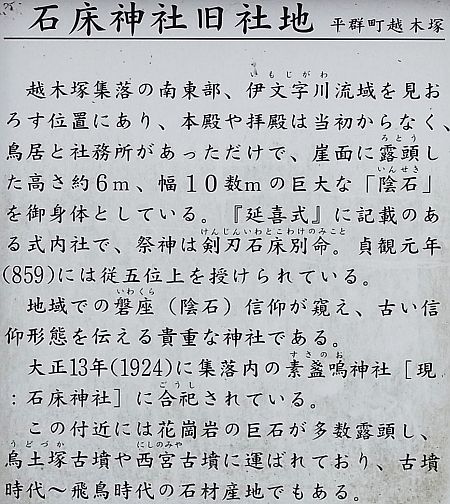

石床神社旧社地

越木塚集落の南東部、伊文字川流域を見おろす位置にあり、本殿や拝殿は当初からなく、鳥居と社務所があっただけで、崖面に露頭した高さ約6m、幅10数mの巨大な「陰石」を御神体としている。「延喜式」に記載のある式内社で、祭神は剣刃石床別命(けんじんいわとこわけのみこと)貞観元年(859)には従五位上を授けられている。

地域での磐座(陰石)信仰が窺え、古い信仰形態を伝える貴重な神社である。

大正13年(1924)に集落内の素盞鳴神社[現:石床神社]に合祀されている。この付近には花崗岩の巨石が多数露頭し、鳥土塚古墳や西宮古墳に運ばれており、古墳時代〜飛鳥時代の石材産地でもある。

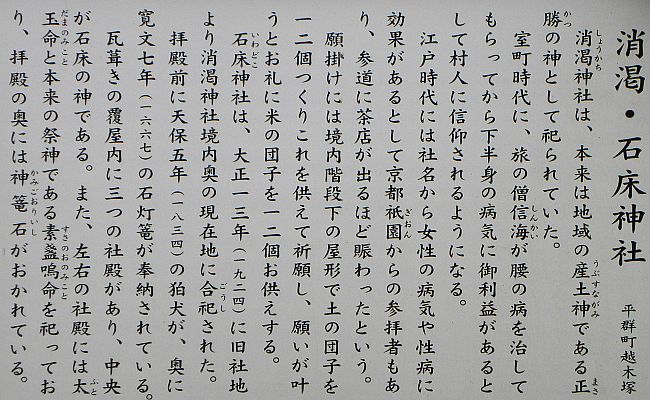

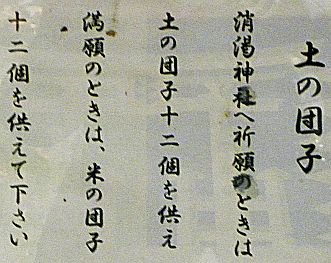

消渇神社は、本来は地域の産土神である正勝の神として祀られていた。室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから、下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。

江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。願掛けには境内階段下の屋形で土の団子を一二個つくりこれを供えて祈願し、願いが叶うとお礼に米の団子を12個お供えする。

| 参道入り口 右の建物は越木塚集会所です。 |

|

| 境内入口 |

|

社号標

「式内大社平群石床神社」 |

境内入口に立つ一の鳥居 |

|

|

| 境内の様子 |

|

| ご神木 |

|

|

拝殿前、天保5年生まれの浪速狛犬

均整の取れた姿をしており、案内に「拝殿前に天保5年(1834)の狛犬が」と出自が明記されている珍しい狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (天保5年(1834)甲午12月建立) |

| 拝殿 |

|

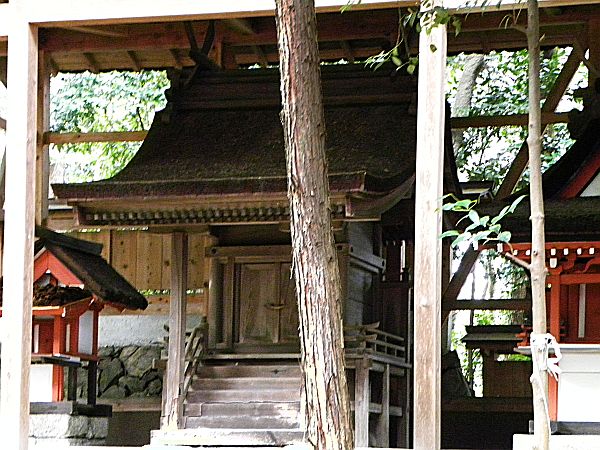

| 板塀内の二の鳥居と本殿覆い屋 |

|

| 檜皮葺流造りの本殿 |

|

| 右殿:太玉命 |

左殿:素戔嗚命 |

|

|

旧社地

東経135度41分51.1秒、北緯34度36分59.69秒に鎮座。

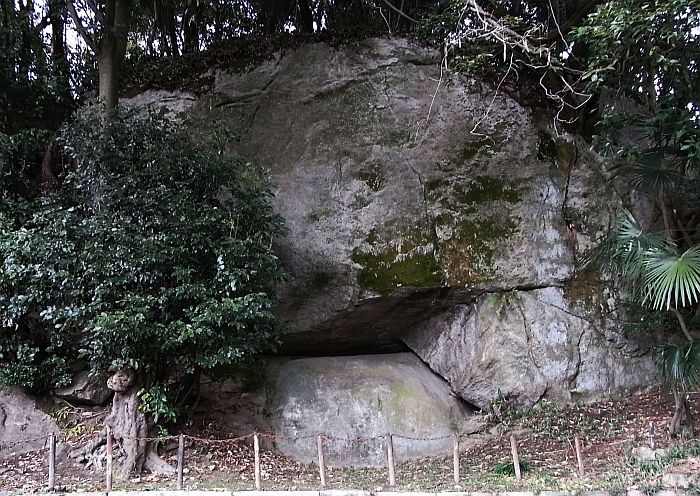

越木塚集落の南東部、伊文字川流域を見おろす位置にあり、本殿や拝殿は当初からなく、鳥居と社務所があっただけで、崖面に露頭した高さ約6m、幅10数mの巨大な「陰石」を御神体としている。「延喜式」に記載のある式内社で、祭神は剣刃石床別命(けんじんいわとこわけのみこと)貞観元年(859)には従五位上を授けられている。

地域での磐座(陰石)信仰が窺え、古い信仰形態を伝える貴重な神社である。

大正13年(1924)に集落内の素盞鳴神社[現:石床神社]に合祀されている。この付近には花崗岩の巨石が多数露頭し、鳥土塚古墳や西宮古墳に運ばれており、古墳時代〜飛鳥時代の石材産地でもある。

| 旧社地入口 |

|

| 旧社地境内の様子 |

|

| 旧社地に立つ鳥居 |

|

御神体の磐座

高さ6m、幅10数mの巨大な「陰石」で、地域での磐座(陰石)信仰が窺え、古い信仰形態を伝える貴重な神社です。 |

|

消渇神社

本来は地域の産土神である正勝の神として祀られていた。室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから、下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。

江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。願掛けには境内階段下の屋形で土の団子を12個つくりこれを供えて祈願し、願いが叶うとお礼に米の団子を12個お供えする。

| 越木塚集会所前から西に別れる境内社:哨渇神社参道入口 |

|

| 参道右に作られた土団子制作所と、その左側に祀られる天照皇大神宮 |

|

|

| 土団子制作所 |

|

|

| 天照皇大神宮前に立つ一の鳥居 |

|

| 石段参道途中に立つ二の鳥居 |

|

| 石段参道と境内入口 |

|

| 境内の様子 |

|

| 割拝殿 |

拝殿に掛かる額 |

|

|

| 本殿 |

|

境内社:七社神社参道入口 |

|

| 境内入口に立つ根巻鳥居 |

|

| 境内の様子 |

|

| 七社神社社殿 |

|

![]()

![]()