富松神社

大村市三城町1247(平成24年8月17日)

東経129度57分56.30秒、北緯32度54分46.36秒に鎮座。

この神社は大村駅の北約500m、戦国時代に大村氏本城として築城された三城城跡の一郭に鎮座しています。

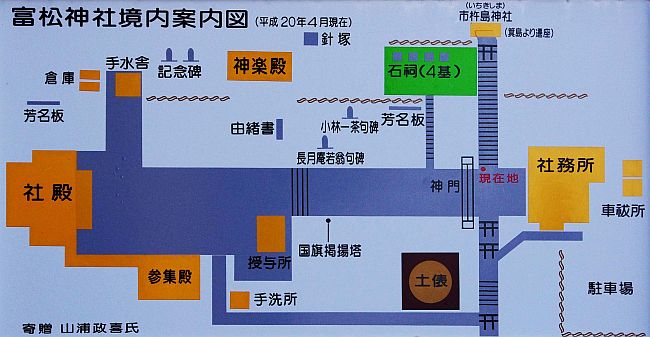

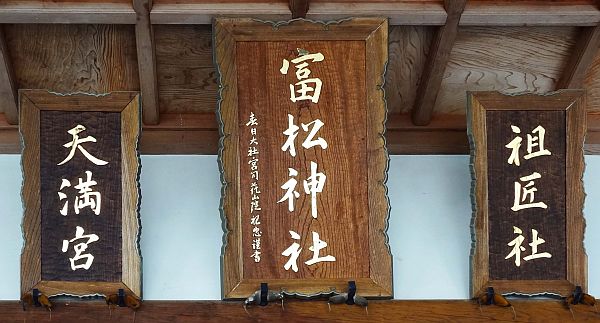

参道入口に一の鳥居と社号標が立ち、南東に延びる参道を行くと石段。二基の鳥居を潜ると参道は社務所前で、真っ直ぐ上に上がる市杵島神社入口の鳥居と、左に富松神社へと続く神門に分かれます。まずは左に進路を取ると、嬉しいことに神門には石製の狛犬が居り、ワクワク。参道左には土俵が設えられており、右には石祠群が祀られています。石段を上がり境内に入ると、右には神楽殿と手水舎、左には参集殿、中央奥に「天満宮」「富松神社」「祖匠社」の額が掛かった拝殿・本殿が建立されています。その後、社務所前迄戻り、石段を上がっていくと境内社の市杵島神社が祀られています。

環境の素晴らしさもさることながら、境内には箒目が付けられ、参道入口から社地内全てがとても綺麗に整備清掃された、大村地域の誇るべき神社といえるでしょう。

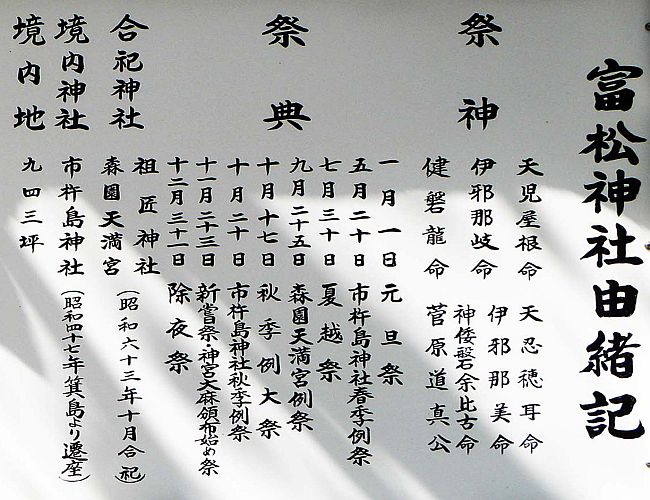

御祭神:天児屋根命、伊邪那岐命、健磐龍命、天忍穂耳命、伊邪那美命、神倭磐余比古命、管原道真公

祭礼日:1月1日・元旦祭、5月20日・市杵島神社春季例祭、7月30日・夏越祭、9月25日・森園天満宮例祭、10月17日・秋季例大祭、10月20日・市杵島神社秋季例祭、11月23日・新嘗祭・神宮大麻頒布始め祭、12月31日・除夜祭

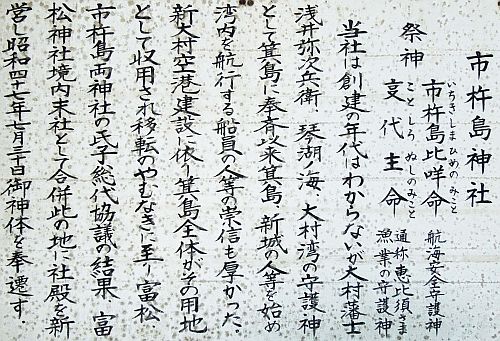

境内社:市杵島神社、合祀神社:祖匠神社、森園天満宮

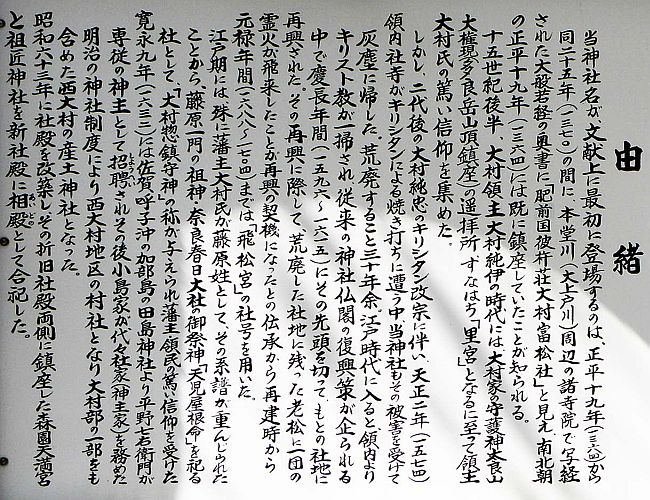

由緒:当神社が、文献上に最初に登場するのは、正平19年(1364)から同25年(1370)の間に本堂川(大上戸川)周辺の諸寺院で写経された大般若経の奥書に「肥前国彼杵荘大村富松社」と見え、南北朝の正平19年(1364)には既に鎮座していたことが知られる。

15世紀後半、大村領主大村純伊の時代には、大村家の守護神太良山大権現(多良岳山頂鎮座)の遥拝所、すなわち「里宮」となるに至って領主大村氏の篤い信仰を集めた。

しかし、二代後の大村純忠のキリシタン改宗に伴い、天正2年(1574)領内社寺がキリシタンによる焼き討ちに遭う中、当神社もその被害を受けて灰燼に帰した。荒廃すること30年余、江戸時代に入ると、領内よりキリスト教が一掃され、従来の神社仏閣の復興策が企られる中で慶長年間(1596〜1615)にその先頭を切って、もとの社地に再興された。その再興に際して、荒廃した社地に残った老松に一団の霊火が飛来したことが再興の契機になったとの伝承から再建時から元禄年間(1688〜1704)までは「飛松宮」の社号を用いた。

江戸期には、殊に藩主大村氏が藤原姓として、その系譜が重んじられたことから、藤原一門の祖神・奈良春日大社の御祭神「天児屋根命」を祀る社として「大村惣鎮守神」の称が与えられ藩主・領民の篤い信仰を受けた 寛永9年(1632)には佐賀呼子沖の加部島の田島神社より平野七右衛門が専従の神主として招聘されその後小島家が代々社家(神主家)を務めた 明治の神社制度により西大村地区の村社となり大村部の一部をも含めた西大村の産土神社となった。

昭和63年に社殿を改築し、その折旧社殿両側に鎮座した森園天満宮と祖匠神社を新社殿に相殿として合祀した。

| 神社遠景 |

|

| 神社入口 |

|

| 入口に立つ一の明神鳥居 |

社号標 |

|

|

| 神橋と参道の様子 |

|

| 参道の様子 |

|

| 二の明神鳥居 |

|

| 石段参道と三の台輪鳥居 |

|

社務所前の踊り場

左・神門、中央・市杵島神社へと上がる石段、右・社務所 |

|

| 神門 |

|

| 参道の様子 |

|

| 参道左側に設えられた土俵 |

|

| 境内入口の石段 |

|

| 境内の様子 |

|

| 参道の様子 |

|

| 神楽殿 |

|

| 手水舎 |

|

| 唐破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

| 拝殿に掛かる額「天満宮」「富松神社」「祖匠社」 |

|

| 流造の本殿 |

|

| 境内東側の石祠群 |

|

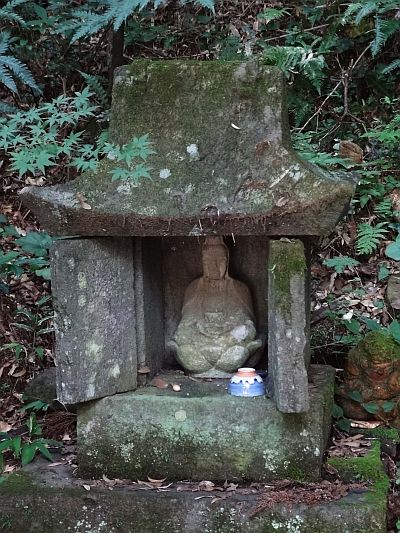

| 石祠 |

針塚 |

|

|

| 石祠 |

芦塚神社 |

|

|

| 火座地観音、地神 |

石祠 |

|

|

| 水神 |

石祠 |

|

|

| 土神、先代狛犬? |

天照皇大神 |

|

|

| 境内社 |

石祠 |

|

|

| 石祠 |

石祠 |

|

|

| 境内社:市杵島神社入口に立つ台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 市杵島神社石段参道 |

|

| 市杵島神社社殿 |

|

| ご神木・スギ |

|

|

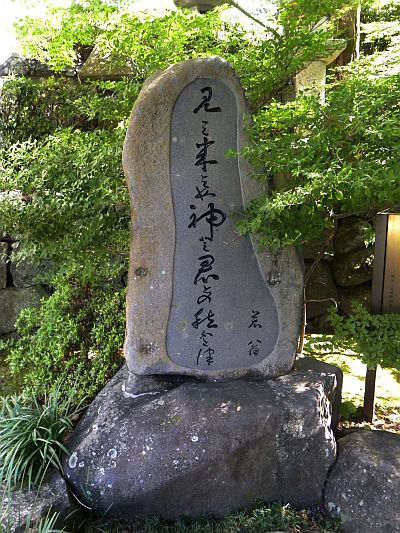

一茶句碑

灯ちらちら 疱瘡小家の 雪吹雪 |

若翁句碑

見て来はや 神と君との 秋ふたつ |

|

|

![]()