都農神社

児湯郡都農町川北13294(平成21年1月7日)

東経131度33分36.1秒、北緯32度15分31.4秒に鎮座。

この神社は都農駅から西北へ1.5km都農川のすぐ北側、10号線沿いに鎮座しています。

10号線に建つ一の明神鳥居を通り駐車場に車を入れると、すぐ左に車お祓所が有ります。車お祓所を過ぎると鎮守の杜の中の参道となり、左手の神橋を渡ると右に祓所、左に手水舎があり、正面には神門と瑞垣が見えてきます。神門を入るとすぐ左に授与所、右には神楽殿、広々と明るい境内の正面には平成の大造営で平成19年7月7日に竣工した社殿が未だ木の香を残して鎮座しています。本殿左には素盞嗚神社、本殿右に手摩乳・足摩乳神社、更に右側に熊野神社が祀られています。境内右側の門を出ると稲荷神社があり、境内南には愛宕神社が祀られています。

一帯は一の宮公園として整備され、とても綺麗にされた社地・参道・境内・社殿の神社で、ご神木の夫婦楠(相生の楠とも云われていましたが現在は一本は枯れて根元のみとなっています)を始め沢山の大楠が聳える森は、癒しと生命力を感じる素晴らしい佇まいをみせる神域となっています。

御祭神:大己貴命

例祭日:1月1日・歳旦祭(神楽舞初め)、2月17日・祈念祭、8月1・2日・夏祭御神幸祭、12月4・5日・例大祭(冬祭)

境内社:手摩乳・足摩乳神社(手摩乳命)・足摩乳命)、素盞嗚神社(素盞嗚命)、稲荷神社(宇加之御魂命)、愛宕神社(火産霊命)、熊野神社(早玉男命・事解男命・菊理比売命)

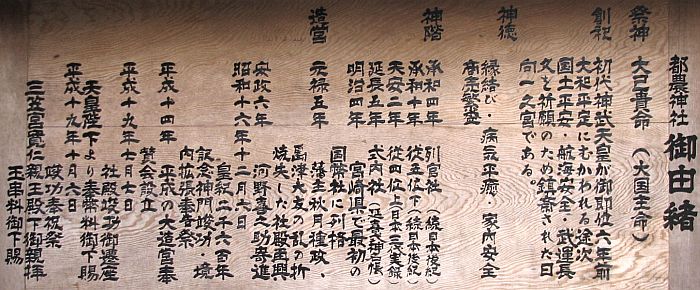

由緒: 創祀されたのは神武天皇が御即位6年前に宮崎の宮を発し東征の折、この地に立ち寄り、国土平安、海上平穏、武運長久を祈念し祭神を祀った事とされます。

日向の式内社四座(都農、都萬、江田、霧島)のひとつで、日向一之宮として社殿は壮大、境内広閣であったとされますが、天正6年(1578)島津・大友両家の争いで大友家による兵火により焼失し、元禄5年(1672)に藩主・秋月種政により再興されるまで小さな祠があるのみの状態でした。その後、安政6年河野喜二助が社殿を寄進しています。現在の神楽殿(旧拝殿 )は安政6年(1859)に再建されたもので、明治天皇が即位された時に、神祇を崇め、祭祀を重んずるの大典を挙げられ、明治4年5月県内最初の国幣社に列せられました。

境内も昭和9年に神武天皇御東遷2600年を記念し拡張整備されました。

現在の新社殿は、旧社殿の老朽化に伴い、平成14年より、「平成の大造営」として計画され、平成19年に完成し7月7日の夜に御神体を御遷しました。

神階並びに社殿造営史

承和4年(837)官杜に列せられ、神階の宣授(続日本後紀)

承和10年(843)従五位下が授けられる(続日本後紀)

天安2年(858)従四位上が授けられる(日本三代実録)

延長5年(927)式内杜に列せられる(延喜式神名帳)

天正6年(1578)島津・大友両軍の騒乱により社殿焼失

元禄5年(1672)高鍋藩主・秋月種政により社殿の再興

安政6年(1859)河野喜二助社殿寄進

明治4年(1871)宮崎県初の国幣杜に列せられる

昭和9年(1934)神門・境内の拡張整備

平成14年(2002)御造営奉賛会設立

平成19年(2007)新社殿完成

| 社頭 |

|

| 10号線に建つ一の明神鳥居 |

一の鳥居に架かる額

「日向國一宮都農神社」 |

|

|

| 駐車場からの参道入口 |

車お祓所 |

|

|

| 神橋 |

神橋下の枯れ川 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 参道左側の手水舎 |

参道右側の祓所 |

|

|

| 神門 |

|

| 境内の様子 |

|

| 境内社:素盞嗚神社 |

|

|

| 境内社:手摩乳・足摩乳神社 |

|

|

| 境内社:熊野神社 |

|

|

神楽殿・神輿庫

旧拝殿が移築、転用され、室内には神輿・獅子頭が置かれています。 |

|

|

| 境内社:稲荷神社 入口と稲荷鳥居 |

|

|

| 稲荷神社社殿 |

末社 |

|

|

| 境内社:愛宕神社 入口の一の鳥居 |

|

|

| 愛宕神社二の鳥居 |

愛宕神社社殿 |

|

|

| 参道右側に聳える大楠 |

|

| 境内に聳える大楠 |

|

| 境内左側に造園されている日本庭園・神苑 |

|

|

| 境内右奥の杉林 |

一の宮鎮守の池 |

|

|

| 絵馬 |

|

|

|

![]()