多賀城神社

多賀城市市川(平成19年7月22日)

この神社は多賀城跡史跡公園北に鎮座しています。

御祭神:後村上天皇・北畠親房・北畠顕家・伊達行朝・結城宗広等、南朝諸将

例祭日:5月6日

由緒:元弘3年(1333)鎌倉幕府を滅ぼし建武の新政を樹立した後醍醐天皇は、ひそかに関東・東北を拠点として新政府に反旗をひるがえさんとする足利尊氏の不穏な動きに対し、北畠顕家(親房の子)を陸奥守に任じました。顕家は6歳の義良親王(後村上帝)を奉じ、親王の補佐役として建武中興の元勲であり南朝の要であった北畠親房とともに、陸奥・出羽両国の鎮撫のため多賀城国府に下向しました。

以来、義良親王は延元4年(1339)に吉野行宮において即位されるまで、陸奥太守として二度にわたり通算3年の歳月を多賀城で過ごし、南朝の忠臣達と共に王政復古の為に尽くされました。

昭和10年「後村上天皇御座処」の碑を建立し、同時に御霊際を挙行し、これを契機に後村上天皇を始め南朝の忠臣諸将を奉祀する神社創建の機運が高まりましたが、戦争により頓挫してしまいました。

戦後、旧海軍工場敷地内にあった奉安殿を国より払い下げられ、昭和27年政庁跡の東北の一角に移設し、多賀城神社の社殿として鎮座祭を執行しました。昭和48年政庁地区を史跡公園として整備するにあたり、八幡社跡と伝えられる現在地に遷座しました。(「多賀城神社縁起」より)

| 神社入口 |

|

| 社殿 |

|

|

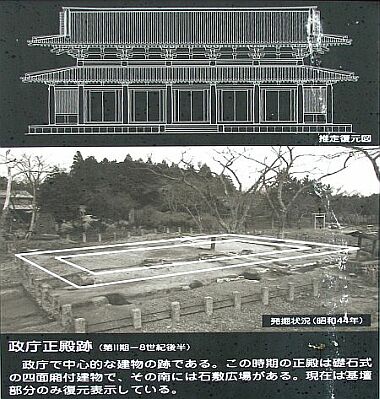

多賀城政庁跡

多賀城は724年、奈良朝廷により陸奥国府と鎮守府が置かれ、その後約200年東北の政治の中心地でした。多賀城政庁跡は古代多賀城の中枢部分で、約100m四方の敷地内の中央に正殿、東西に脇殿が配置されていました。奈良県の平城京跡、福岡県の大宰府跡と共に日本三大史跡の一つで国の特別史跡です。

|

|

政庁正殿跡

|

| 多賀城役所跡 |

|

|