日尾池姫神社

舞鶴市与保呂(平成22年7月29日)

東経135度26分3.8秒、北緯35度26分27.61秒に鎮座。

この神社は東舞鶴駅の南東約4.6km、487号線に面して鎮座しています。周囲は田園風景が広がり、良質の水源として知られる与保呂川のせせらぎが聞こえる長閑な環境にあり、古くから「蛇切岩」の伝承が残された地域です。

境内西には3本のムクノキの巨木が聳え、入口鳥居左にはご神木の大ケヤキが見事な枝振りを見せて聳え立ちます。石の神橋を渡り、社号標を右に見ると一の明神鳥居、二の両部鳥居が建立され、その間に2対の狛犬がいます。社殿は境内右側寄りに建立され、左側には石橋が架かる枯れ池や小川が庭園の中に配され、尚一層この社の清々しい佇まいを助長しています。

社殿は入母屋造りの大きな拝殿の後ろに弊殿、彫刻の施された本殿は大きな鞘堂内に建立されています。

丹後風土記残欠に記載があり、式内・笶原神社の論社となるに相応しい綺麗で落ち着いた神社でした。

御祭神:天日尾神、国日尾神、天月尾神、国月尾神

祭礼日:11月3日

境内社:与保呂所稲荷、蛇頭松姫大神他一社

由緒:「池姫神社 与保呂 木ノ下 常村ノ氏神」(旧語集)とも、「笶原神社は今池姫大明神を称す」(丹哥府志)とも記しているが、これはまぎれもなく日尾神社のことである。ただし、祭神を「天日尾 国日尾 天月尾 国月尾」の四神とする文献(丹後風土記残欠)もある。

また更に、右の三社(註−城屋雨引神社、布敷池姫神社)創祀説話として、大蛇(竜)を殺害、または岩に封じ、その身体を分断して祀ったとするのもある。ただし、弥加宜神社の通称大森神社をオノ森として説話に付会したものであろう。

池姫神社の場合は、大蛇の死により「八面之鷹となる是志鳥明神也、体ハ池姫明神と崇」(旧語集・上根村)むとあるが、志鳥明神とは倭文神社のことである。

これらの神社所在地は、高野川、池内川、与保呂川に接しており、寸断した大蛇を同一領域内に祀ったとする伝承の背景には、旧村落の相互連帯をうかがわせるものがある。さらに、際祀上の問題をいえば、右に述べた各神社の上流域に必ず伝承に関する岩が存在する。これらは雨引神社の場合と同様に、社殿際祀以前のより原型的な信仰形態として神の憑り代(磐座)であったと推測することができる。

(「舞鶴市史」より)

式内・笶原神社の論社で、旧村社に列しています。因みに笶原神社の論社は下記の三社となっています。

・笑原神社・舞鶴市紺屋町29

・天神社・舞鶴市野原八幡町762-1の天満宮?

・日尾池姫神社・舞鶴市与保呂

又、この地域には「おまつ」という美しい娘が悲恋の末大蛇となったという「蛇切岩」伝説が残され、この社には三つに分断された大蛇の頭部が祀られていると云う伝承が残りますが、詳しくはサイト「蛇切岩伝説」を御覧ください。

| 社号標 |

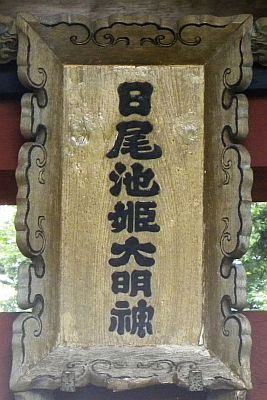

二の鳥居に架かる額

「日尾池姫大明神」 |

|

|

| 二の両部鳥居 |

|

二の鳥居手前にいる天保11年生まれの狛犬

小顔で大きく横に広がった口が垂れ耳にまで届き、尾も長く、背に張り付いて首筋近くまで上がっています。つぶれた顔に団子三兄弟のように別れた鼻が可愛く、愛嬌のある顔つきと共に素朴で太めの体が、ぐっと好感度を増しています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

|

|

| (天保11年(1840)庚子8月吉日建立) |

| 境内社:与保呂所稲荷 |

境内社:蛇頭松姫大神 |

|

|

| 境内社 |

|

入口鳥居左に聳えるご神木・大ケヤキ

市の木・前頭 胸高囲:4.14m、樹高:25m以上 |

|

|

| 境内に聳えるご神木 |

|

|

| 境内左側に配された枯れ池 |

|

| 境内周囲にグルッと廻された清らかな水の流れ |

|

![]()