松橋(まつばせ)神社

宇城市松橋町松橋1218(平成24年4月5日)

東経130度40分37.4秒、北緯32度38分58.81秒に鎮座。

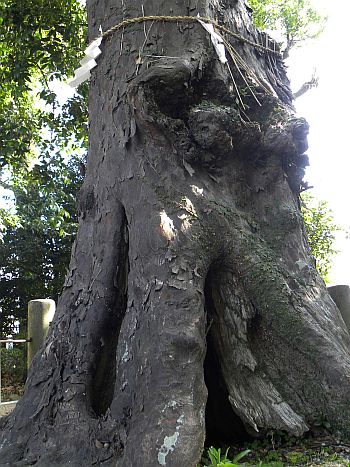

この神社は松橋駅の東約400mに鎮座しています。社地三角形に近く、入口は南の角に造られています。鳥居を潜り下の境内に入ると、先ず目に付くのが石段脇に大きく聳える大楠。推定樹齢約700〜800年だそうですが、明るく広々とした境内に大きく伸び伸びと枝を伸ばした姿は、優雅で力強く感動ものです。

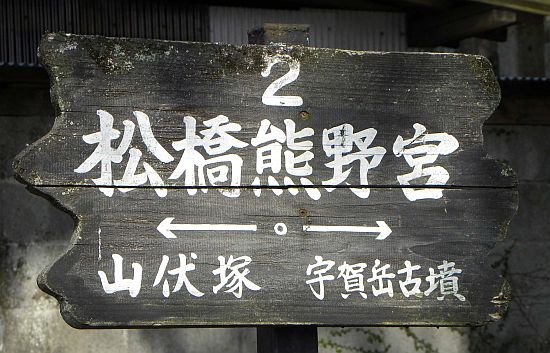

境内に有る散策コース案内版には「松橋熊野宮」と書かれていますが、是は明治以降合祀された神々が何柱かあるので地名を冠した神社名に改称されましたが、その昔には熊野権現が勧請されていた由縁でしょうか?

石段を上がると、上の境内入口には鳥居型の提灯掛け。上の境内は広々として明るく、正面奥に大正15年生まれの熊本らしい逞しい狛犬に護られて入母屋造りの拝殿と透かし塀内に流造の本殿が建立されています。又、境内には石祠の末社が点在しています。

町中にありながら、大樹が聳え社地周囲の木々に護られている、すっきりと整えられた素敵な神社です。

御祭神:伊邪那美命、事解男命、速玉男命

祭礼日:夏祭・8月1日、例大祭・10月9日

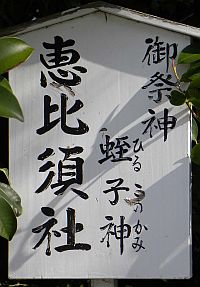

境内社:恵比須社(事代主神)、天神社(菅原道真公)、水神社(水波能売神)

由緒:二つの由緒がある。一つは、1049年(永承4年)、関白藤原道隆が勅を以て勧請し建立した、というもの。

もう一つは、社家である下田家の家伝で、下田家の先祖である下田伊予守惟勝が「当地に熊野権現を勧請するように」、と夢見による託宣を賜った。そこで住民にその旨を相談したが、聞き入れられなかった。すると、この地は常闇になってしまった。驚いた住民は、熊野権現を勧請創祀した、というもの。こちらは年代不詳。

室町時代には、宇土城主の菊池氏や名和氏などの寄進、保護を受けた。1599年(慶長4年)、キリシタン大名小西行長により、社殿の焼き討を受けたので、御神体を山中に避難させ、隠し祀った。その後、加藤清正の時代に当地に復興した。

1980年(昭和55年)創建930年祭、1999年(平成11年)創建950年祭が奉祝された。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 社頭 |

|

| 入口に立つ明神鳥居 |

社号標 |

|

|

| 下の境内の様子 |

|

| 散策コース案内版には「松橋熊野宮」と書かれています。 |

|

| 上の境内へと上がる石段参道 |

|

| 上の境内の様子 |

|

拝殿前、大正15年生まれの熊本らしい逞しい狛犬

アゴの括れが全くなく、阿吽共に白く彩色された細かい歯が綺麗に並んでいます。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (大正15年(1926)8月建立) |

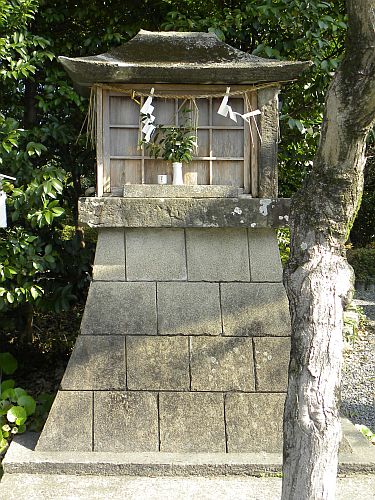

| 境内社:恵比須社 |

|

|

| 境内社:天神社 |

|

|

| 境内社:水神社 |

|

|

| 石碑 |

絵馬 |

|

|

| 参集殿 |

|

| 推定樹齢約700〜800年のご神木・大楠 |

|

|

| ご神木 |

|

|

![]()