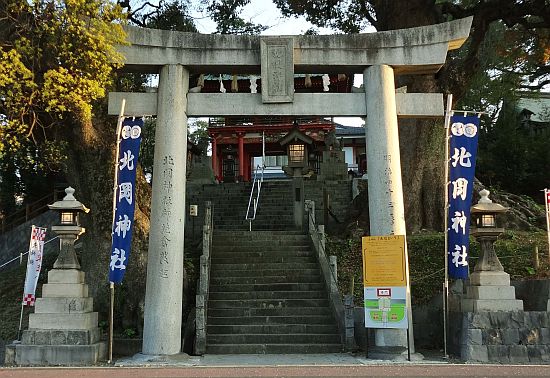

北岡神社

熊本市西区春日1丁目 (平成24年4月7日)

東経130度41分39.34秒、北緯32度47分23.11秒に鎮座。

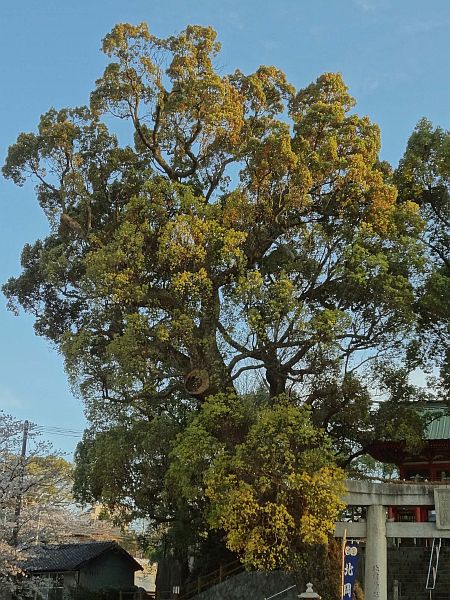

この神社は熊本駅の北東約500mの小丘上に鎮座しています。227号線に面した入口は、樹齢・約一千年の厄除の夫婦楠が聳え、鬱蒼とした雰囲気の中に鳥居が建立され、石段の参道が小丘上まで続いています。石段を上がりきると左右に狛犬、正面に随神門が建立され、神門内にも彩色が綺麗な狛犬がいます。

下の境内には社務所が建ち、右方向に曲がり石段を上がると、社殿の建つ上の境内に入ります。拝殿、本殿は入口から見ると左手に横向きに建立され、社殿左側と、境内奥に境内社が纏まって祀られています。

歴史を感じさせる大樹や落ち着いた色調の社殿が心地よく、又、祀り方の丁寧さが際だつ、素敵な神社でした。

(この社はホテルのすぐ近くにあり、朝食前に散歩がてらの参拝をしたので、写真の発色が悪いようです。ご容赦を…。)

御祭神:健速須盞嗚尊、奇稲田姫、八柱御子神(天忍穂耳命・天穂日命・天津日子根命・活津日子根命・熊野久須毘命・多紀理毘売命・市杵島比売命 ・多岐都比売命)

祭礼日:歳旦歳(初詣)・1月1日、新年二日祭・1月2日、元始祭・1月3日、鎮火祭・1月4日、松囃子神事(御能)・1月5日、古神札焼納祭・1月14日、建国祭(紀元節)・2月11日、祈年祭・2月17日、春季祭(つつじ祭)・4月中旬、年祝い(厄入・還暦等)・6月1日、大祓式(芽の輪くぐり)・6月30日、塩湯取神事・7月29日、例大祭・8月1日〜3日、七五三詣り・11月15日、新嘗祭・11月23日、煤払神事・12月13日、大祓式・除夜祭・12月31日、月次祭・毎月1・15日

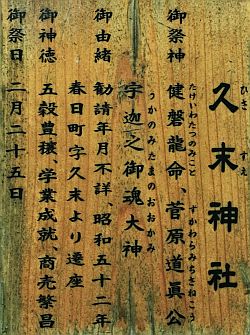

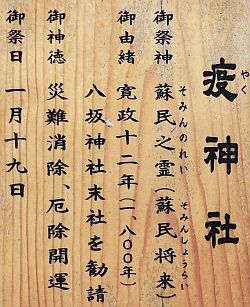

境内社:久末神社、疫神社、京国司神社、国造神社、阿蘇神社、久末荒神社、稲荷神社、護町神社、新宮神社、菅原神社、宮地嶽神社

由緒:当神社は承平四年(934)第六十一代朱雀天皇の御代に、武勇名高い藤原保昌が肥後国司として下向された際、凶徒の叛乱と疫病の流行を鎮めるために京都の祇園社(八坂神社)の御分霊を勧請し、飽託郡湯原(現二本木五丁目)に府中の鎮護として創建されたのが始まりとされ、当地でも祇園社、祇園宮と尊称されていました。

まもなく承平七年(937)には、湯原から程近い車屋敷(現二本木二丁目)に遷座され、京よりお供して来た神官・僧侶・伶人等もこの神域に居住していました。

天慶九年(939)から冷泉天皇の頃まで年毎の祭祀の際には、勅使が遥々京より勅願社であった当神社に参向されるのが恒例でありました。肥後国誌によると安和二年(969)からは国司となった菅原光家が勅使も兼勤するようになってこの地に留まり、その末裔である光永家が代々に亘り勅使代としてその任に就くようになりました。勅願社というのは、天皇が国家鎮護などを祈願するよう命じた神社のことをさし、当神社は創建当初から『宝祚無窮、天下泰平、国家安全、悪魔降伏、西九守護』の勅願社として、代々天皇より篤く尊崇されておりました。

天暦二年(948)に第六十二代村上天皇より「拝三山」の勅額を賜りました。久寿元年(1154)にも第七十六代近衛天皇より「顕神院」の勅額とともに、「日本第弐

西九壹社」の尊称と御紋章を下賜頂きました。それは「日本では(京都の御本社に次いで)第二の祇園社であり、西の九州では第一の祇園社である」との意味であり、現在もこの尊称を御朱印に用いております。また、御紋章は祇園木瓜を上下にわかち、その上半分を賜った当神社特有のものであります。

天元二年(979)朝日山(岡見山)に遷座、これに因み祇園山と呼ばれるようになりました。この山は明治になり招魂社建立に伴い花岡山と改められましたが、今日でもその山頂一帯を祇園平と呼ぶ名残があります。

この間火災等で社殿及び綸旨や古文書等が焼失する災難が幾度かありましたが、長承元年(1132)に菊池氏が社殿を造営し、神領も寄進され神威を取り戻しました。

戦国の世、天正十五年(1587)佐々成政支配下の際には、古例を廃し神領も断絶されましたが、江戸時代に入り慶長十年(1605)加藤清正の肥後入国により再び復興されました。細川藩下に於いては尚一層尊崇され、島原出陣の際には戦勝祈願を厳修し、寛永九年(1632)には社殿が新たに造営されました。正保四年(1647)、第二代藩主細川光尚により北岡の森(現在地)に遷座され、古府中にあった社等も境内に移し摂末社として祀られました。この地は古くより古府中から北に位置する丘陵地として北岡と呼ばれ、方位的にも尊ばれていた場所でもあります。

維新後の明治元年(1868)には神仏分離の流れを受けて「北岡宮」、同四年に「北岡神社」と改称し、翌五年に県社に列せられました。

同十年(1877)の西南の役では、一時薩摩軍の本営が境内に置かれ、同十七年(1884)御鎮座九百五十年祭記念事業として丘上を拓き社殿を丘中腹から移し摂末社と共に丘上に御遷座されました。

昭和八年 (1933) 四月には御鎮座一千年を向かえるにあたって、久邇宮殿下より直筆の御神額を賜り、御参列を仰ぎ同式年大祭が斎行され、翌九年 (1934) 十一月に御社殿が新造され御遷座記念大祭が執行されました。

同三十三年 (1958) 御鎮座一千二十五年記念に神楽殿を新造し、同五十八年

(1983) に御鎮座一千五十年記念事業として拝殿や楼門を改修し、社務所や会館等を新築しました。(「公式サイトより」)

「北岡神社公式サイト」はこちらで

| 明神鳥居 |

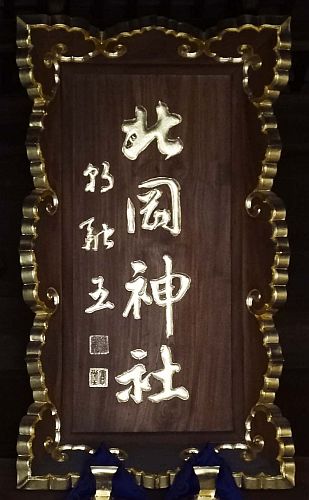

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 石段参道 |

|

石段参道上に居る明治42年生まれの狛犬

ずんぐりとした「ワンコちゃん」という体型の可愛い狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明治42年(1909)己酉1月建立) |

| 随神門 |

|

随神門内にいる構え・蹲踞タイプの綺麗な狛犬

神門狛犬でこのタイプは初めて見た様な気がします。吽は片手を揚げており、そんなに製作年代は古くないと思われますが、変わり種の面白い狛犬達です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| 下の境内の様子 社務所 |

|

| 上の境内へと上がる石段参道 |

|

| 上の境内の様子 |

|

| 入母屋造りの拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 拝殿内に掛かる額 |

拝殿内に置かれている神輿 |

|

|

| 透かし塀と流造の本殿 |

|

| 神楽殿 |

|

| 境内社・久末神社 |

|

|

| 境内社・疫神社 |

|

|

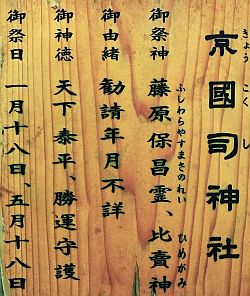

| 境内社・京国司神社 |

|

|

| 境内社三社 |

|

| 境内社・国造神社 |

境内社・阿蘇神社 |

|

|

| 境内社・久末荒神社 |

|

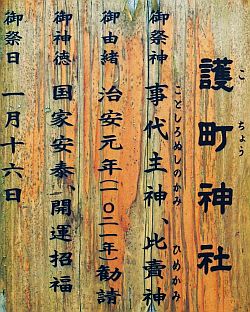

| 境内社・護町神社 |

|

|

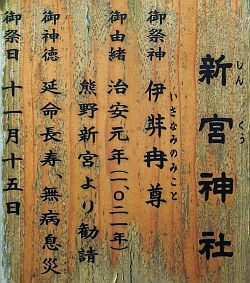

| 境内社・新宮神社 |

|

|

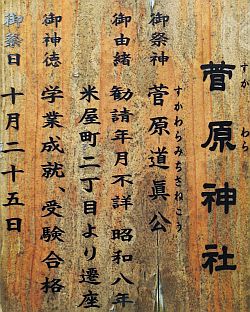

| 境内社・菅原神社 |

|

|

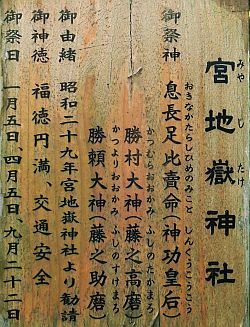

| 境内社・宮地嶽神社 |

|

|

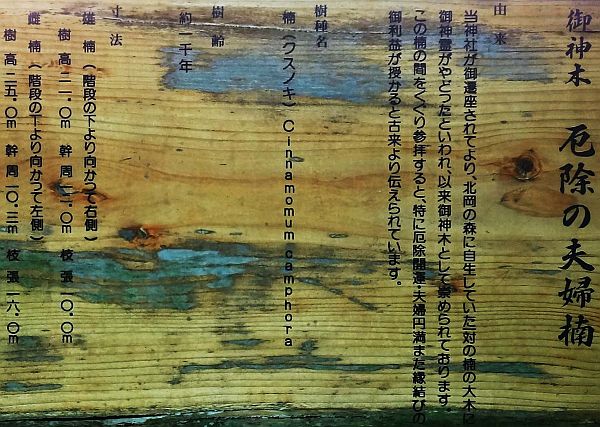

御神木・厄除の夫婦楠

樹齢・約一千年

雄楠(階段の下より向って右側):樹高・21.0m 、幹周・12.0m 、枝張・10.0m

雌楠(階段の下より向って左側):樹高・25.0m 、幹周・10.3m 、枝張・16.0m |

|

|

|

|

| 御神木・大楠 |

|

|

![]()