住吉日吉神社

菊池市泗水町住吉4507 (平成24年4月8日)

東経130度48分53.43秒、北緯32度56分09.46秒に鎮座。

この神社は204号線に面して鎮座しています。境内には桜の木が沢山植えられ、お花見を兼ねたような嬉しい参拝となりました。

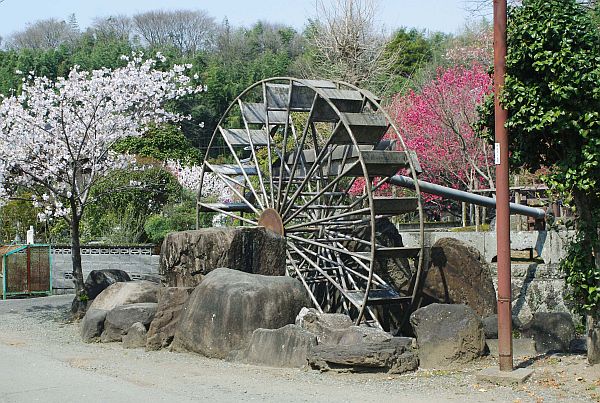

入口右には駐車場があり、左には大きな水車が見られ、中央に面白い注連飾りの付いた「日吉山王上七社」と記された額を掲げた台輪鳥居が建立されています。鳥居の後ろにはこれまた面白い狛犬が居り、参道左右に水鉢。神橋を渡ると境内で、明るく清々しい境内の中央奥に千鳥破風・唐破風付き入母屋造りの拝殿、弊殿、流造の本殿が建立されています。又、境内左には素敵な神苑が造られ、神池には魚も泳いでいます。

時期的にも丁度良かったのかも知れませんが、とても綺麗で清々しい印象が残る神社でした。

御祭神:大山咋神、大己貴尊、国常立尊、国狭槌尊、惶根尊、伊邪那岐尊、正哉吾勝尊、邇々杵尊

祭礼日:12月18日

境内社:1社

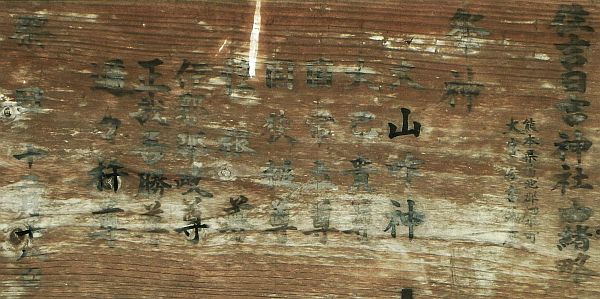

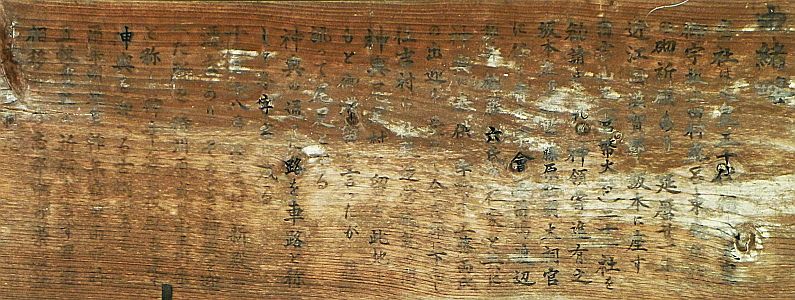

由緒:当社は人皇五十代桓武天皇御宇坂上田村麻呂東蝦討伐の砌祈願あり 延暦21年(802)近江国滋賀郡坂本に座す日吉山王(官幣大社)二十一社を勧請せられ 神領寄進有之

坂本■■■■藤原■嗣大祠官に任■青木 宇會 ■筒嶋 渡辺 垣井 佐藤 六氏の社家と共に神輿に奉供 宇野木 工藤両氏の出迎えを受けて合志郡に下向し住吉村に社殿造営■■の間神輿尾足村に留る 此地をもと御滞留と言ったが後訛って尾足となる

神輿の通った路を車路と称して小字名に残る

11月18日住吉村 新殿の遷宮あり そのとき神輿を迎えた所を 待川原■■■■■と称し神幸後に社殿を建て神輿を迎える古■がある

以来■■■■■■■■■■五穀豊穣を祈願■■す ■■相移り合志郡中の崇敬■■定せられた

(非常に読み取りづらい案内板なので誤字があるかと思われます。ご容赦を。)

| 社頭 |

|

| 神社入口と台輪鳥居 |

|

| 鳥居にかかる額「日吉山王上七社」 |

社号標「住吉日吉神社」 |

|

|

鳥居後ろにいる明治39年生まれの狛犬

三頭身くらいもある大きな顔は造作も派手ですが優しさに溢れています。構えとも蹲踞とも付かないこの体勢は、青森あたりでは結構見かけましたが、こちらには余り居ないのではないでしょうか?

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (石工・隅府町 菊川金八 松永安喜 明治39年(1906)8月吉日建立) |

| 参道の様子 |

|

| 神社前を流れる用水と神橋 |

|

| 境内の様子 |

|

| 千鳥破風・唐破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 板塀と流造の本殿 |

|

| ご神木・大銀杏 |

|

|

| 満開の桜 |

|

|

| 境内から入口を振り返る |

|

| 神社入口左側にあった大きな水車 |

|