霧島神宮古宮跡

鹿児島県霧島市霧島田口2583-12 (平成21年1月6日)

東経130度53分53.94秒、北緯31度52分54.89秒に鎮座。

この地は霊峰高千穂峰の裾にあるかつての霧島神宮跡、所謂古宮址です。高千穂峰への登山道の起点の一つでもある高千穂河原駐車場(有料)から500m程の行程で坂も殆ど無く難なく行く事が出来ます。

高千穂河原ビジターセンター駐車場に参道入口があり、一の鳥居が建っています。ここからは砂利道の参道ですが、広く平坦でとても歩きやすい参道でした。参道は約300m程で右に曲がり、途端に後方に高千穂峰を拝する霧島神宮古宮址天孫降臨神籬斎場入口が見えてきます。入口には大きな鳥居が建ち、石段を上がり鳥居を潜って天孫降臨神籬斎場に足を踏み入れると、社殿もなく石の斎場だけに目にはいるのですが、本当に清々しい感じと、眼前に見える高千穂峰の雄大さが実感できました。

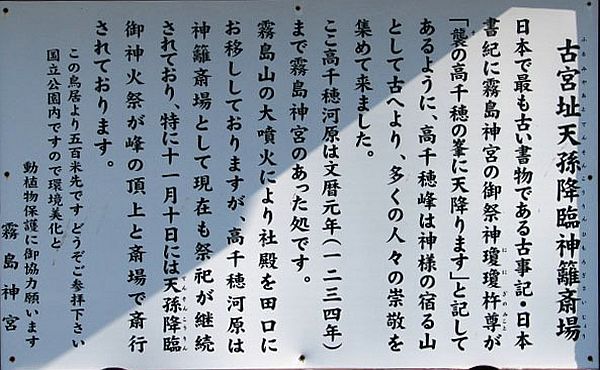

霧島神宮古宮址は嘗て霧島神宮があった場所の跡地です。霧島神宮は、天孫降臨伝説で有名な高千穂峰を本宮とすると言っていい神社で、神武天皇の祖先・日向三代の初代である、瓊瓊杵尊を主祭神とする神社です。

霧島神宮は当初天孫降臨の地である高千穂峰山頂に鎮座したと伝えられており、『延喜式』神名帳には日向国諸県郡霧嶋神社の名が記載される式内社です。6世紀に、高千穂峰山頂と旧名・火常峰(御鉢)の間の浅い谷である「背門丘(せとお)」(別名:「千里が谷」,又は「天の河原」)に、欽明天皇の命により僧・慶胤が「瀬多尾権現宮」として社殿を造営しましが、活火山の火口である御鉢のすぐ脇にあったことから噴火により度々焼失したため、平安時代・10世紀半ばの天暦年間に性空上人が高千穂峰西麓の旧名・瀬多尾越(現在の霧島神宮・古宮址)の地に霧島神宮を遷宮し再興しました。

この時の遷宮先が霧島神宮古宮址です。ところが、この地でも噴火の影響で度々炎上し、文暦元年(1234)の噴火で全焼した後は250年間行在所に仮鎮座していました。

その後、戦国時代の文明16年(1484)に、島津第11代当主の島津忠昌の命により僧・兼慶が、霧島神宮を現在の地に遷宮・再興しました。

毎年11月10日は、高千穂峰と霧島神宮古宮址で、天孫降臨御神火祭という火祭が行われています。

「霧島神宮の森案内図」はこちらで

| 高千穂河原ビジターセンター駐車場から見る社頭 |

|

| 参道入口の一の鳥居 |

参道の様子 |

|

|

| 霧島神宮古宮址天孫降臨神籬斎場入口遠景 |

|

| 天孫降臨神籬斎場入口に建つ鳥居 |

|

|

| 天孫降臨神籬斎場遠景 |

|

| 斎場 |

|

| 火祭祭祀場? |

天孫降臨神籬斎場から見る霧島連山中岳 |

|

|

| 天孫降臨神籬斎場後方に拝する高千穂峰 |

|

![]()