鹿児島神宮

霧島市隼人町内2496(平成22年1月8日)

東経130度44分32.65秒、北緯31度44分56.75秒に鎮座。

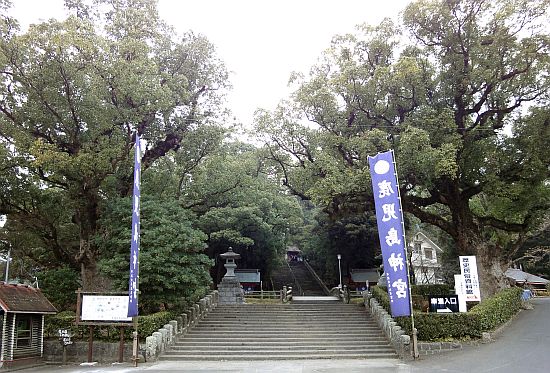

この神社は日豊本線・隼人駅の北約1kmに鎮座しています。参道入り口に立つ大鳥居から境内まで約500mもあり、参道は桜並木となっており春の景観の素晴らしさを想像させます。

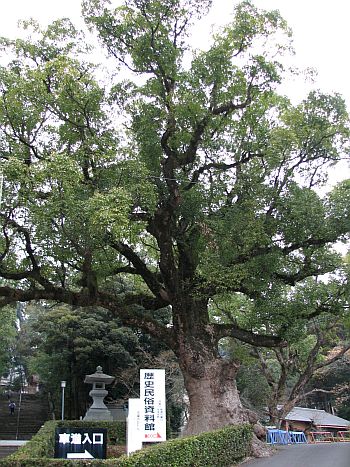

社頭には三之社が祀られ、二の鳥居を潜ると石段の参道が始まります。境内までは三つの石段の参道が続きますが、一番目の石段の入口には左右に大楠が聳え、石段上には神橋が架かり、左右に御門神社が祀られています。二番目の石段参道を上がると推定樹齢約800年の御神木・大楠の前に雨之社が祀られ、三番目の石段参道を上がるといよいよ境内に入ります。

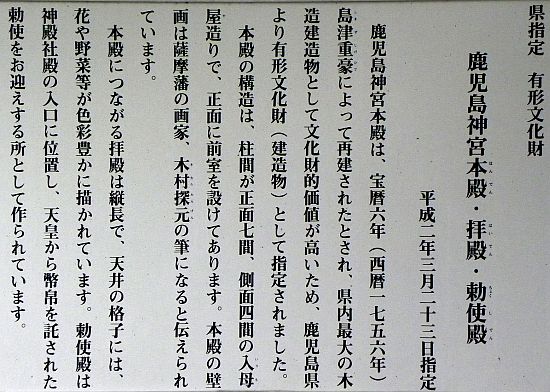

境内左には朱塗りの鮮やかな手水舎が建ち、右手玉垣下には龍宮の御亀石が置かれています。そのまま真っ直ぐに参道を進むと、右側に桃園天皇の宝暦6年(1756)島津重年公(24代)造営で、鹿児島地方独特の建築様式の社殿が建立されています。中央の勅使殿脇には東西長庁が接続され、勅使殿の奥には拝殿、本殿が連なっており、全体が県の指定有形文化財となっています。全体に煌びやかではありますが、荘厳な感じがする、素晴らしい社殿でした。

又、社殿右側には、境内社の四所神社、武内神社、隼風神社が祀られています。

日向三代の宮居である高千穂宮の跡とされる日向山の麓に鎮座し、旧官幣大社・正八幡本宮に相応しい歴史と威厳を感じさせ、広大な社地に御神木の大楠をはじめとする豊かな鎮守の杜が落ち着きを見せる、素晴らしい神社でした。

御祭神:天津日高彦穗穗出見尊、豊玉比売命、帯中比子尊、息長帯比売命、品陀和気尊、中比売尊、姫大神、太伯

祭礼日:例祭・旧8月15日、七種祭・1月7日、初午祭・旧正月18日、藤祭・旧3月10日、御田植祭・旧5月5日、七夕祭・8月7日、御浜下り祭・10月第三日曜日

境内社:三之社、御門神社、雨之社、四所神社、武内神社、隼風神社、石体神社、卑弥呼神社、稲荷神社、招魂社、卑弥呼神社、石體神社、保食神社、日秀神社

由緒:現 神社本庁別表神社で、創祀は遠く神代に属し、又神武天皇の創建に係るとも伝う。境内は御祭神の皇居高千穂宮跡で、神武天皇御東遷に先だって親祭し給える皇祖発祥の聖地である。

醍醐天皇の延喜の制に大社に列せられ、中世以降大隅、薩摩、日向、三国中随一の大社として、また大隅一の宮、大隅正八幡宮の名を以って知られ、大宰府都督

大江匡房卿の寛治二年の勘文には国家の宗廟と尊称され、古来朝野の崇敬が篤い。

明治4年国幣中社に列せられ、同七年神宮号宣下、官幣中社に列し、同28年 官幣大社に昇格せらる。昭和10年今上陛下の行幸を仰ぎ、勅使、皇族の御参拝24度に及ぶ。現御社殿は桃園天皇の宝暦6年藩主島津重年公の造営せるものに して、九州屈指の宏壮優美な建物である。

(「神社名鑑」より)

「由緒概要」拡大写真はこちらで

境内社:三之社

(火闌降命・大隅命) |

|

境内社:三之社

(豊姫命・磯良命) |

|

境内社:三之社

(武甕槌命・經津主命) |

|

| 参道途中に立つ二の鳥居 |

|

| 参道の様子 |

|

木馬舎

昭和18年2月吉日の奉納で、初午祭の神事「鈴懸馬」は大変な賑わいを見せるようです。 |

|

境内までは三つの石段の参道が続きますが、此処は一番目の石段の入口です。

もうここからこの社の深遠とした雰囲気の素晴らしさが見て取れます。 |

|

| 石段参道両側に聳える大楠 |

|

|

| 一番目の石段参道 |

|

| 神橋 |

|

|

| 境内社:御門神社(左・櫛磐窓命、右・豊磐窓命) |

|

|

| 二番目の石段参道 |

|

| 境内社:雨之社(豊玉彦命) |

|

|

| 推定樹齢約800年の御神木・大楠 |

|

| 三番目の石段参道を上がると境内となります。 |

|

| 参道の様子 |

|

| 手水舎 |

龍宮の御亀石 |

|

|

境内・社殿全景

桃園天皇の宝暦6年(1756)島津重年公(24代)造営。鹿児島地方独特の建築様式で、勅使殿脇に東西長庁が接続されています。又、勅使殿の奥には拝殿、本殿が連なっており、全体が県の指定有形文化財となっています。 |

|

| 勅使殿 |

|

| 勅使殿奥の龍の彫刻 |

|

|

| 拝殿を横から |

|

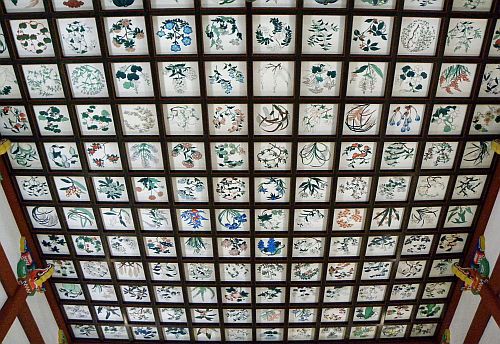

| 拝殿天井絵 |

|

| 拝殿内の様子と本殿正面 |

|

| 本殿巻龍柱 |

|

|

| 入母屋造り総檜皮葺の本殿 |

|

|

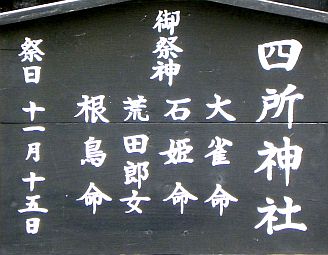

| 境内社:四所神社(大雀命 石姫命 荒田郎女 根鳥命) |

|

|

| 境内社:武内神社(武内宿禰) |

|

|

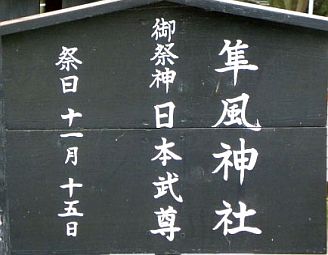

| 境内社:隼風神社(日本武尊) |

|

|

| 宝物殿? |

絵馬 |

|

|

| 境内左奥に聳える大楠 |

|

|

|

![]()