枚聞(ひらきき)神社

指宿市開聞十町1366(平成22年1月5日)

東経130度32分31.76秒、北緯31度12分18.37秒に鎮座。

この神社は薩摩富士とも呼ばれる開聞岳の北麓にあり、九州最大の淡水湖・池田湖との中間辺り、28号線に面して鎮座している薩摩国一宮です。(因みに薩摩川内市・新田神社も「薩摩国一宮」を名乗っています。)

社頭は信号角にあり、朱の鳥居や玉垣が鎮守の森の深い緑と綺麗な対比を見せ、背後には標高922mの開聞岳が聳え、もうこの景色だけでも素晴らしい神社の予感を覚えさせる景観となっています。

一の鳥居を潜ると、いつもは広々とした駐車場なのでしょうが流石お正月、左右には色とりどりの垂れ幕を下げた露天商が並んでいます。(丁度お昼時で、私達も参拝後に「はしまき」というお好み焼きを箸で巻いたものを食しましたが、東京とは違ってお値段も安く、又、中々美味しかったですよ。)参道左右にある斎藤茂吉句碑や手水舎を過ぎると、大楠が聳える下に門守神、二の両部鳥居があり、境内となります。

境内は平時ならばかなりの空間が広がっているのでしょうが今はお正月、何処を向いても人・人・人。この社の勢い、人々の崇敬の厚さを感じざるを得ません。正面には県指定有形文化財・唐破風のついた極彩色の社殿、勅使殿が建ち、左には神符守札所となっている東長庁、右にはおみくじ所となっている西長庁が、翼を広げたような形で建っています。勅使殿脇を通り後ろに回ると、拝殿から幣殿、本殿と続き、ここで正式参拝を行います。この様な造りの社殿は他では見かけませんから、鹿児島独特の造りなのでしょうね〜。又、本殿前の向拝柱の雲龍の彫刻には目を見張るものがあります。本殿西には境内社が一社祀られていますが、社名は分かりませんでした。

伝承によると、この地は山幸彦(彦炎出見尊)が訪れた龍宮であり、海神豊玉彦命の宮地であったといわれているようです。

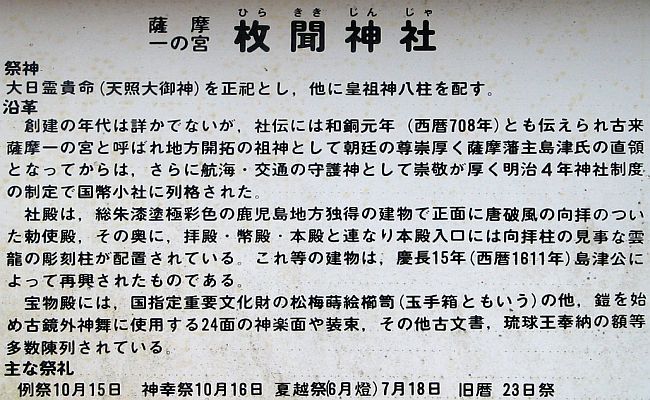

御祭神:大日霊貴命(天照大御神)、配祀:天之忍穗耳命・天之穗日命・天津彦根命・活津彦根命・熊野樟日命・多紀理毘賣命・狹依毘賣命・多岐都比賣命

祭礼日:夏越祭(6月燈)・7月18日、例祭・10月15日、神幸祭・10月16日、旧暦・23日祭

由緒:創建の年代は詳らかでないが、社伝には遠く神代の創祀と伝わる。既に貞観2年(860)3月、薩摩国従五位下開聞神加従四位下と三代実録に載せられているのを始めとして、同書には数度の神位昇叙の事を記され、殊に貞観16年(874)7月には開聞神山の大噴火の状態を太宰府より言上、神意を和むる為勅命により封戸二千を奉られたことを記載してい居る。

延喜式には薩摩国頴娃郡枚聞神社と枚聞の文字を用いられている。古来薩摩国の一宮、南薩地方一帯の総氏神として代々朝廷の尊崇厚く度々奉幣があり、殊に藩主島津氏入国後はその崇敬は絶大で、正治2年(1200)社殿再興以来、歴代藩主の修理、改造、再建等十余度に及び、元亀2年(1571)頴娃領主家の内乱により千九百余町の神領を失ったのを、天正20年(1592)9月には島津家より改めて田畠合計二十四町歩を寄進され、旧藩時代は別当寺瑞応院と共に祭祀を営んで来たもので、明治4年5月国幣小社に列格され、現在薩摩の国一宮として、又神社本庁所属別表社として地方の崇敬を集めている。

「枚聞神社及び付近案内」はこちらで

| 社頭 |

|

| 神社入口の一の鳥居 |

|

| 露天商の出ている参道の様子 |

|

| 手水舎 |

斎藤茂吉句碑

「たわやめの納めまつりし玉手宮

そのただ香にしわが觸るるごと」 |

|

|

| 二の鳥居手前に祀られる門守神 |

|

|

| 境内入口に立つ二の両部鳥居 |

|

| 参道の様子 |

|

| 勅使門と左・東長庁 |

|

|

| 勅使門木鼻・狛犬と象 |

|

|

| 勅使門右に建つ西長庁 |

|

| 拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 本殿 |

|

| 本殿西に祀られる境内社 |

|

| 絵馬 |

|

|

| 参道東側に祀られる「頌徳碑」 |

|

|

| 二の鳥居脇に聳える御神木 |

|

| 神社から南に降って226号線から見る薩摩富士(開聞岳)と東シナ海の荒海 |

|

![]()