徳重神社

日置市伊集院町徳重1787(平成22年1月7日)

東経130度23分48.82秒、北緯31度37分40.73秒に鎮座。

この神社は伊集院駅の北西約240mに鎮座しています。第十七代藩主島津義弘公を御祭神とする神社だそうですが、とても広い社地で、大きな鎮守の杜の中に整然とした佇まいを見せ、未だに鹿児島の人々がこの藩主を慕う気持ちが伝わってくる素晴らしい神社でした。

入口の石段を上がると明神鳥居が立ち、社号標には「縣社徳重神社」の文字が見えます。参道脇や境内には楠の大木がそこかしこに育ち、江戸時代からの灯籠の奉納も目立ちます。妻入りの拝殿、流造りの本殿は幣殿で繋がれ、とても綺麗に維持管理されています。境内左奥には島津義弘公殉死者13名の地蔵塔が立ち、武に秀でた義弘公に因み、弓道場や土俵も設えてあります。

御祭神:島津義弘公

祭礼日:妙円寺詣り(毎年10月第4日曜日)

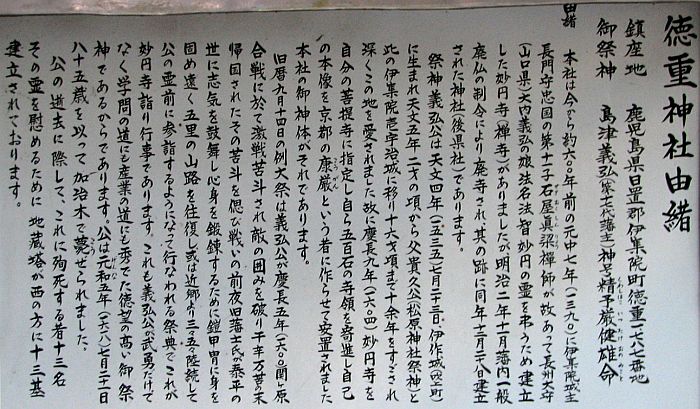

由緒:明治2年に廃仏毀釈で廃寺となった第十七代藩主島津義弘公菩提寺・妙円寺の跡地に、明治2年12月28日に建立された神社(後県社)です。

祭神義弘公は、天文4年(1535)伊作城に生まれ、2歳の頃から父貴久公(松原神社祭神)とこの伊集院壱宇治城に移り、十六歳まで十余年を過ごされ、深くこの地を愛されました。故に慶長9年(1604)妙円寺を自分の菩提寺に指定し、自己の本像を造らせ安置したのが、この社の御神体です。

旧暦9月14日の例大祭は、義弘公が慶長5年(1600)関ヶ原合戦に於いて激戦苦斗され、敵の囲みを破り帰国されたその苦斗を偲び、戦いの前夜旧藩士氏が泰平の世に志気を鼓舞し、心身を鍛練するために鎧甲冑に身を固め、遠く五里の山路を往復し、或いは公の霊前に参詣するようになって行われる祭典で、これが妙円寺詣りです。公は元和5年(1618)八十五歳を以って加治木で薨ぜられました。

公の逝去に際して、これに殉死する者十三名、その霊を慰めるために、地蔵塔が西の方に十三基建立されています。

尚、妙円寺はこの徳重神社の西側に復興されています。

| 社頭 |

|

| 参道に建つ明神鳥居 |

社号標

「縣社徳重神社」 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 石段参道 |

|

| 境内に立つ灯籠 |

|

|

| 拝殿前にいる岡崎現代型狛犬 |

|

|

| 拝殿 |

|

| 本殿 |

|

島津義弘公殉死者13名の地蔵塔

義弘公(85歳)が没しますと恩顧を受けた家臣達がそのあとを慕って殉死しました。

殉死は、薩摩藩としては禁制でしたが、家久(義弘の子 第17代藩主)はその志を哀れんで、13年たった寛永9年(1632)に妙円寺境内のこの地に13名の地蔵塔を建立しました。 |

|

「妙円寺詣りの意義」案内はこちらで

![]()