箱宮神社

加賀市箱宮町ム23番 (平成24年6月3日)

東経136度24分51.22秒、北緯36度19分35.65秒に鎮座。

この神社は箱宮町の集落・東側に鎮座しています。社号標の立つ入口から、灯篭や狛犬が並ぶ参道は東に延び、一の鳥居を潜ると道路を挟んで鬱蒼とした木々の中に、神社の入口が見えます。整然とした玉垣の切れた部分に石段があり、二の鳥居の奥が境内となっています。三の鳥居を潜ると上の境内で、右手に手水舎。波乗り御神馬像や七福神、にこやかな

狛犬が立ち並ぶ参道奥に千鳥破風唐破風付き入母屋造りの拝殿、流造の本殿が建立されています。又境内には日露戦役紀念碑、五重石塔等も見られます。

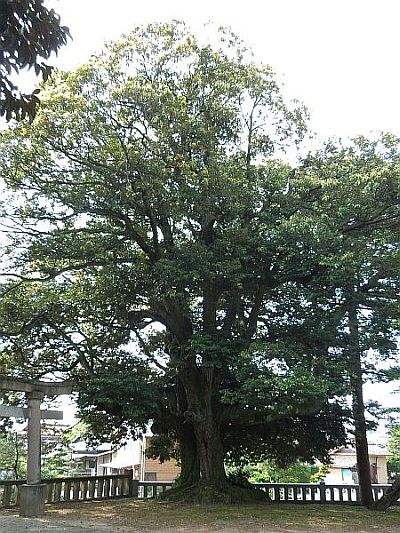

私達は見逃してしまったのですが、神社の南西500m程の所に、ドーム形の樹冠を戴いた、市天然記念物・スダジイの巨木が聳えているそうです。

御祭神:天照皇大神、応神天皇

祭礼日:不明

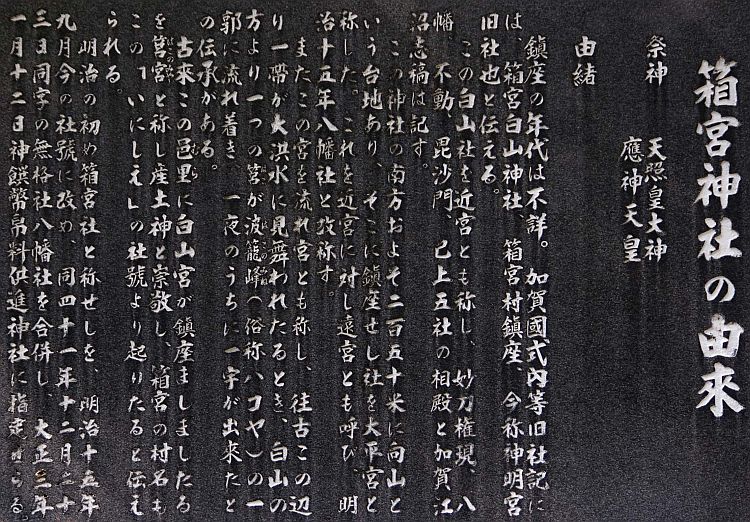

由緒:鎭座の年代は不詳。加賀国式内等旧社記には、箱宮白山神社、箱宮村鎭座、今称神明宮旧社地と伝える。

この白山社を近宮とも称し、妙刀権現、八幡、不動、毘沙門、己上5社の相殿と加賀江沼志稿は記す。

この神社の南方およそ250mに向山という台地あり、そこに鎭座せし社を大平宮と称した。これを近宮に対し遠宮とも呼び、明治15年八幡社と改称す。

またこの宮を流れ宮とも称し、往古この辺り一帯が大洪水に見舞れたるとき、白山の方より一つの筥が波籠峰(俗称ハコヤ)の一郭に流れ着き、一夜のうちに一宇が出来たとの伝承がある。

古来この邑里に白山宮が鎭座ましましたるを筥宮と称し産土神と崇敬し、筥宮の村名もこの「いにしえ」の社号より起りたると伝えられる。

明治の初め箱宮社と称せしを、明治15年9月今の社号に改め、同41年12月23日同字の無格社八幡社を合併し、大正3年1月12日神饌幣帛料供進神社に指定せらる。

| 参道入口 |

|

| 参道に立つ一の台輪鳥居 |

|

| 社号標 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 社頭 |

|

| 境内入口に立つ二の台輪鳥居 |

|

| 境内の様子 |

|

| 境内社? |

|

| 上の境内入口に立つ三の台輪鳥居 |

鳥居に架かる額 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 手水舎 |

|

| 波乗り御神馬像 |

七福神 |

|

|

参道途中にいる大正14年生まれの狛犬

吽は角付きで、大口で笑っているにこやかな狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (大正14年(1925)5月建立) |

| 千鳥破風唐破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

| 流造の本殿 |

|

| 日露戦役紀念碑 |

五重石塔 |

|

|

| ご神木 |

|

|

| ご神木 |

ご神木 |

|

|

![]()