中嶋神社

豊岡市三宅1(平成20年8月28日)

東経134度51分53.83秒、北緯35度31分17.92秒に鎮座。

この神社は703号線沿いに鎮座しています。道路から大きな朱の明神鳥居が見え、駐車場から境内までの参道は未だ整備したての感があります。鳥居脇には「縣社中嶋神社」「菓祖中嶋神社」の二基の社号標が建ち、石畳の参道が少し左に曲がると、「お菓子の神様田道間守命の生誕地」碑と境内入り口となる伊勢鳥居が建ち、神橋を渡ると正面に拝殿、その奥、透かし塀内に国重要文化財指定・二間流造の本殿が重厚な姿で建立されています。本殿左右には三社の境内社が祀られています。これらの三社が有庫神社・阿牟加神社・香住神社なのでしょうか?

主祭神:田道間守命、配祀:天湯河棚神

祭礼日:4月第三日曜日・橘菓祭

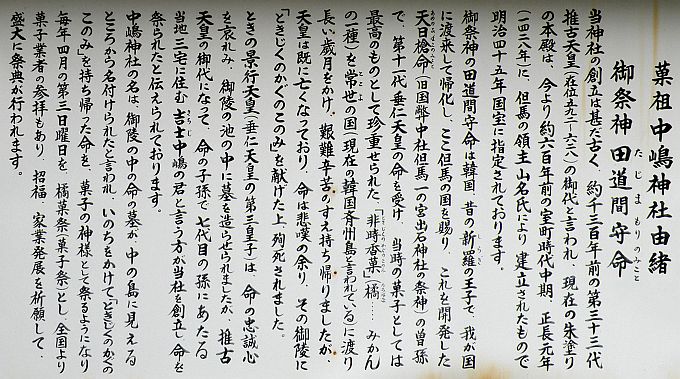

由緒:式内社で、日本各地の菓子の神社「中嶋神社」の総本社です。

国司文書によれば、推古天皇15年、田道間守の七世の子孫にあたり三宅に住む吉士中嶋の君が、祖神として田道間守を祀ったのに始まります。

「中嶋」という社名は、田道間守命の墓が垂仁天皇の御陵の池の中に島のように浮んでいるからといわれ、中古、安美郷内の4社(有庫神社・阿牟加神社・安美神社・香住神社)を合祀し「五社大明神」とも称されたが、後に安美神社(天湯河棚神)以外は分離しました。

現在の社殿は、応永年間の火災の後、正長元年(1428)に再建されたもので、室町中期の特色をよく示しているものとして重要文化財に指定されています。

明治6年10月村社に列格し、明治28年12月に郷社、昭和10年10月に県社に昇格しました。

御祭神の田道間守命は天日槍命の五世の子孫で、日本神話で垂仁天皇の命により常世の国から「非時(ときじく)の香の木の実」(橘)を持ち返ったと記される人物です。そこから菓子の神・菓祖として崇敬され、また、現鎮座地に居を構えて当地を開墾し、人々に養蚕を奨励したと伝えられることから養蚕の神ともされています。

天湯河棚神は中古に合祀された安美神社の祭神です。天湯河棚神(天湯河板挙命)は鳥取造の祖であり、一説には、日本書紀に記される、垂仁天皇の命により天湯河板挙命が鵠を捕えた和那美之水門の近くに天湯河棚神を祀ったものであるといわれています。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照)

| 神社遠景 |

|

| 朱の明神鳥居 |

|

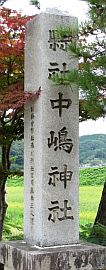

社号標

「縣社中嶋神社」「菓祖中嶋神社」 |

参道の様子 |

|

|

| 境内入口 伊勢鳥居 |

「お菓子の神様田道間守命の生誕地」碑 |

|

|

| 社殿全景 |

|

| 拝殿 |

|

|

拝殿内の様子

|

本殿階段下脇に置かれている木製神殿狛犬

屋根付きの箱に納められ大事にされているのですが、塀の外からの悪条件下の撮影で、余り鮮明には撮影できていません。 |

|

|

国重要文化財指定・二間流造の本殿

但馬領主・山名氏により、正長元年(1428)に再建されたもので、室町中期の特色をよく示しているそうです。 |

|

| 境内社 |

境内社 |

|

|

| 境内社 |

境内手前、参道左脇に建つ絵馬殿? |

|

|

![]()