粟鹿(あわが)神社

朝来市山東町粟鹿2152(平成20年8月30日)

東経134度54分29.33秒、北緯35度17分51.08秒に鎮座。

この神社は遠阪トンネル有料道路・山東ICの南西約400mに鎮座しています。

駐車場の脇に建つ明神鳥居を潜り参道を歩き始めると、もうそれだけでこの社から何ともいえない清々しさと神寂びた雰囲気を感じました。

白塀の手前には約600年前に建てられた市指定文化財・勅使門がありますが、境内へは日の出門からはいります。日の出門裏側には非常に整った顔立ちで逞しい体つきの、素晴らしい木製神門狛犬がいて、これまた都に近い由緒ある社であることを確信しました。

境内に足を踏み入れると、良く手入れされた杉を中心に深い鎮守の杜が形成され、左手には仮殿兼天満宮が祀られています。参道を奥に進んでいくと右の玉垣手前に狛犬がおり、数段の石段を上がった上に注連柱が置かれ、入母屋造りの拝殿と、流造りの本殿が建立されています。境内奥の池の中には厳島神社、その後方、丘の上に稲荷神社、丘の麓に、茗荷神社と床浦神社が祀られています。

式内大社で、但馬五社であり、出石神社と共に但馬国一宮を称している神社ですが、それだけの格式と由緒を充分感じさせてくれる、素晴らしい雰囲気を持つ神社でした。

御祭神:彦火々出見尊、あるいは日子坐王

祭礼日:歳旦祭・1月1日、祈年祭・2月4日、破敵祭・3月3日、御田植祭・4月卯日、早祓祭(夏越祭)・6月15日、早祓祭・7月15日、秋季例大祭・10月17日

境内社:天満宮、厳島神社、稲荷神社、茗荷神社、床浦神社、猿田彦神社

由緒:式内大社であり、但馬國一宮で、明治期からは旧県社に列していました。但馬国随一の古社であり、2000年以上の歴史があるとも言われています。和銅元年(708)に祭神や歴代祭主などを詳細に記した粟鹿大明神元記の写本が残っています。(宮内庁所蔵)

日下部氏との関係が深く、朝廷の信頼も篤く、国家の大難に対して4度の勅使が遣わされたと伝えられており、約600年前には勅使門が建立されています。

粟鹿とは、鹿が粟を三束くわえて粟鹿山から現れ、人々に農耕を教えたことからつけられ、粟鹿神社にその鹿が祀られていると言います。

又、但馬国一宮は出石神社とこの社の二社とされますが、いくつかの資料で異なっており、鎌倉時代の但馬国大田文ではこの社を二宮とし、室町時代の大日本一宮記ではこの社を一宮に挙げ、出石神社が記載されていません。現在は両社ともが但馬国一宮を称し、全国一の宮会に加盟しています。

「神社名鑑」には「但馬国最古の社として国土開発の神と称す。国内はもちろん、付近の数国にわたって住民の崇敬が集まる大社であり、神徳高く延喜の制では名神大社に列せられた。人皇第一〇代崇神天皇の時、第九代開化天皇の第三皇子日子坐王が、四道将軍の一人として山陰・北陸道の要衝丹波道主に任ぜられ、丹波一円を征定して大いに皇威を振るい、天皇の綸旨にこたえた。粟鹿山麓粟鹿郷は、王薨去終焉の地で、粟鹿神社裏二重湟堀、現存する本殿後方の円墳は王埋処の史跡である。旧県社。」とあります。

| 神社入口 明神鳥居 |

社号標 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 日の出門 |

市指定文化財・勅使門

朝廷の御尊崇が篤く、国家の大難に際し、4度にわたり勅使を派遣し、御加護を得られたことを記念して約600年前に建てられました。本柱間の両開きの唐戸は、透かし彫りの欄間をつけ、羽目板には鳳凰が刻まれ、

頭貫には唐草模様が見られます。 |

|

|

日の出門境内側にいる木製神門狛犬

古式に則り、阿は獅子、吽は角が付く狛犬となっています。非常に整った顔立ちで、逞しい体つきの、素晴らしい狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| 境内の様子 |

|

| 境内社:仮殿兼天満宮(菅原道真公) |

|

|

| 社殿の様子 |

|

社殿前、昭和9年生まれの出雲丹後狛犬

島根県ではなく、広島県の石工さんの作品ということで驚いています。阿吽の位置が反対で、阿は親そっくりの子狛を連れています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (呉市石工・白井三次 昭和9年(1934)1月3日建立) |

| 拝殿 |

|

| 本殿 |

|

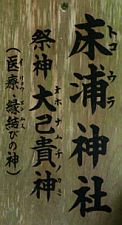

| 境内社:床浦神社(大己貴命) |

|

|

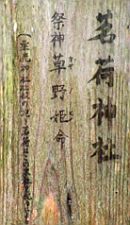

| 境内社:茗荷神社(草野姫命) |

|

|

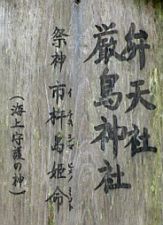

| 境内社:弁天社・厳島神社(市杵島姫命) |

|

|

![]()