大島神社

館林市大島町(平成18年2月17日)

【狛見倶楽部 佐野支部 クマちゃん通信員より】

神社は、館林藤岡線を藤岡方面に向かい、第四小学校を過ぎて左に入った大島地区にあります。神社の裏から渡良瀬川堤防までは近いです。狛犬の年代は、かろうじて「天保」の文字が読めます。拝殿には、江戸、明治時代の絵馬が架かっていました。神社に奉納の神楽は、館林市の重要無形民俗文化財に指定されています。

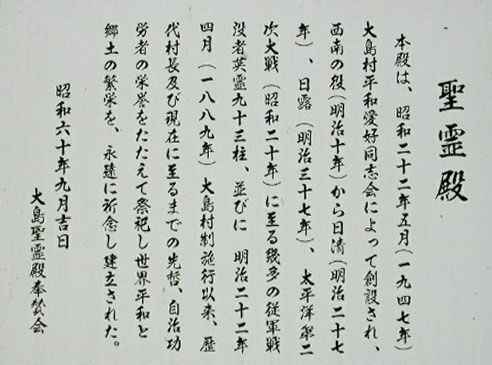

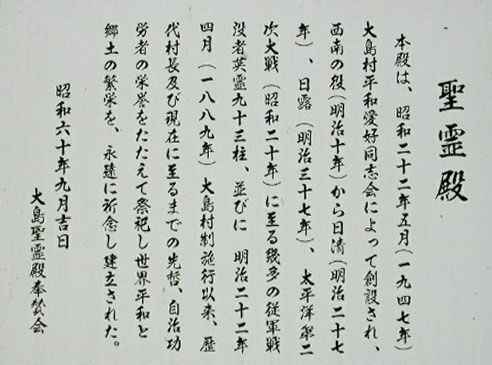

神社の隣には、聖霊殿があり、西南の役、日清、日露、大東亜戦争の戦没者が祭られています。

大島神社建営碑によると、群馬県邑楽郡大島村字上新田に鎮座し、渡良瀬川の堤の外に赤城神社という名で創建されました。由緒は不詳ですが、霊験があらたかで、近隣のみ為らず遠方にも崇敬を受けており、宝永年間(1704〜1710)に社殿が洪水のため流失しましたが、即、再建されました。

明治期の神社合祀令により、明治43年に本郷地区・菅原神社、寄居地区・十二社神社、岡里地区・稲荷神社、観音地区・厳島神社を合祀し、大島神社と改称しました。

その後、大正2年、内務省の渡良瀬川の改修のため社地を買い上げられ、大正4年10月現在地に遷宮しました。 と読み取りましたが、全て漢文でもしかしたら誤訳があるかもしれません。その節には、お知らせください。

またここには神代神楽という古式豊かなお神楽が伝承されているようです。

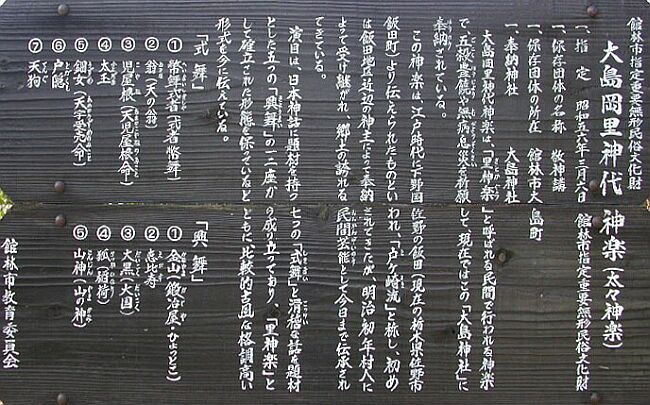

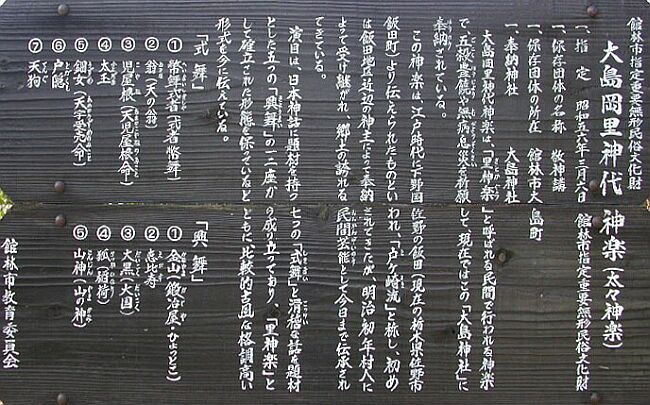

【大島岡里神代神楽(おおしまおかざとかみよかぐら)】

期日…4月10日に近い日曜日

概要…江戸時代、飯田(現栃木県佐野市)より伝承されたといわれ、神主によって奉納されていたものが、明治初年、里人によって受け継がれ民間芸能として定着したものである。戸ヶ崎流と称する。構成は、日本神話を題材とした式舞と、庶民の生活の中から生まれた興舞とから成り立っている。比較的古式な格調高い形式を保っており、江戸神楽の流れをくむものと考えられている。昭和56年(1981)に市指定重要無形民俗文化財の指定を受ける。

(群馬の伝統芸能より)

| 神社建営碑 |

神社入り口 |

|

|

| 拝殿 |

|

天保(1830〜1843)年間生まれの江戸狛犬。

結構なお姿ですが、吽の前脚が欠けてしまったのが惜しまれます。

威厳のある面構えや、毛の自然な流れは、石工さんの相当な技量を表していると想われます。 |

|

|

|

|

|

(天保(1830〜1843)建立) |

| 拝殿の額 |

本殿 |

|

|

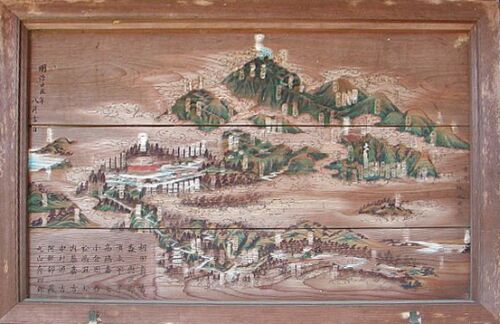

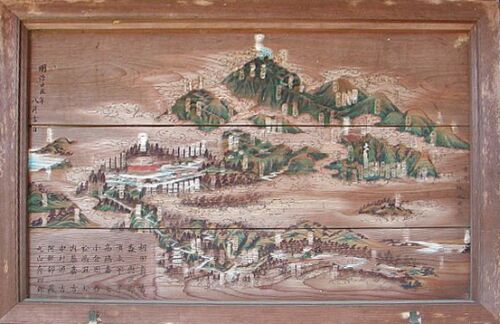

| 江戸、明治時代の絵馬 |

|

|

|

| 末社 |

神楽殿 |

|

|

|

|

|

|