松谷神社

吾妻郡東吾妻町松谷516(平成22年7月10日)

東経138度44分51.23秒、北緯36度33分55.22秒に鎮座。

この神社は国道145号線に面して鎮座しています。鳥居の建つ参道入口右は駐車場。参道は突き当たりで90度右に曲がり、神社としては珍しく石段を数段下りたところに境内が作られています。杉並木の参道は境外右側に通り、入母屋造りの拝殿と大きく豪華な本殿が建立されています。境内左には新旧の神楽殿が建ち、その奥の崖下には吾妻川の急流が流れています。

御祭神:素盞嗚尊

祭礼日:1月14日(厄除祈祷祭)、3月15日(春祭)、11月23日(秋祭)

境内社:稲荷神社

由緒:氏子さん達には荒神様と呼び親しまれた神社です。境内の碑には「下妻郡末谷の村は風光明媚で、古来から神に対する崇敬の念が篤い地域です。初め下組・諏訪神社及び荒魂神社、上組・諏訪神社、高日向・榛名神社、中組・神明宮、大平組・愛宕神社及び沼神明宮が鎮座していましたが、明治39年の神社合祀令の官布により、翌年9月各社を下組・荒魂神社に合祀し、社殿を改築、社域を整備し、社名を松谷神社と改称しました。大正4年8月、村社に列格し神饌幣帛料供進神社となりました。…後略…(「合祀記念碑」より)」と書かれているように読み取りましたが、何しろ漢文調なので間違った解釈があるかも知れません。その節はご容赦を…。

松谷神社の神楽の奉納は古く嘉永5年(1852)という記録があります。現在演じられている神楽は明治15年(1882)武蔵の国御獄神社の神楽が伝えられたもので、現在に至るまで氏子が大切に伝承

しています。又、獅子舞は「師子舞」と書き、天和2年(1682)より春秋の例祭で奉納されています。地面で舞われることなく、神社境内の「神楽殿」で舞われるため「御殿獅子」とも言われ、地区内の行道も行わず、白足袋を履いています。3人の「ささら」(子獅子)が摺簓を持って舞います。

「合祀記念碑」「師子舞奉納記念」拡大写真はこちらで

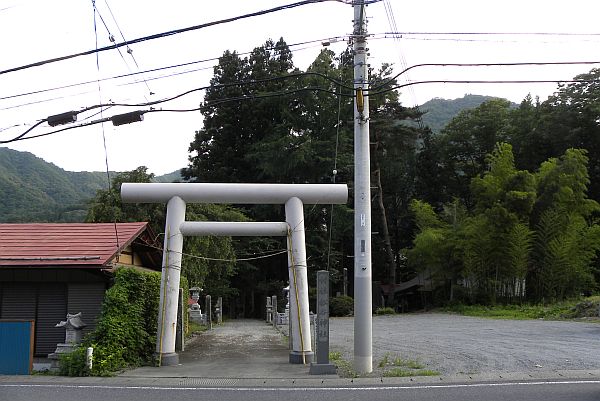

| 社頭と入口に立つ鳥居 |

|

社号標

「村社松谷神社」 |

参道入口 |

|

|

| 参道の様子 |

|

境内入口

珍しく石段を下ると境内になります。 |

|

| 境内の様子 |

|

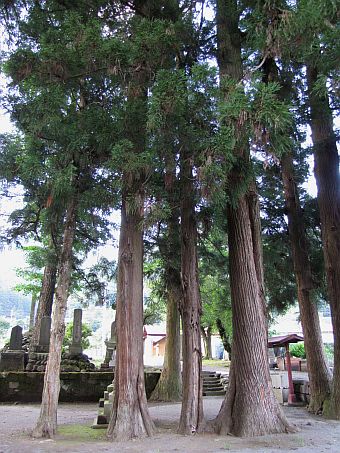

| 境内の参道 |

|

| 忠魂碑 |

境内社:稲荷神社 |

|

|

| 旧神楽殿 |

新神楽殿 |

|

|

| 境内裏側から覗き見る吾妻川河岸と急流 |

|

| 境内裏側の断崖に聳える奇妙な形の御神木 |

境内参道脇の杉並木 |

|

|

|

![]()