高見神社

北九州市八幡東区高見1-1-1(平成22年4月4日)

東経130度49分41.17秒、北緯33度51分45.07秒に鎮座。

この神社は板櫃川左岸の丘の中腹に鎮座しています。

社号標は板櫃川北詰めに立ち、そこから150mほど北に神社の入口があります。一の鳥居付近は桜が満開で、山の緑と好対照を見せていました。参道は途中で90度右に曲がり、落ち着いた空気の漂う中、中境内へと続いています。

中境内入口に立つ檜製鳥居を潜ると、正面に神門と回廊が建立されていますが、周囲の緑、背後の山並みの中に、一際清々しさと荘厳な雰囲気が感じられます。

神門を入ると正面に内務省神社局設計により官幣大社規模で造営された昭和の代表的な木造神社建築が目に入ります。拝殿脇には左右に祭舎があり、重厚華麗な流造りの本殿は総檜木造り。

社殿右側には神池の中に神饌所が建つという風雅な造りで、その手前に神楽殿が建立されています。

今まで沢山の神社を見てきましたが、神社の佇まいや社殿の造り、周囲の環境など全てが素晴らしく、非常に感銘を受けた神社でした。

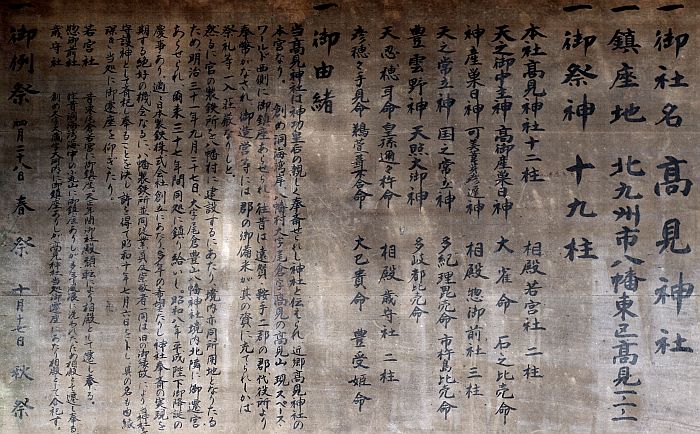

御祭神:天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神、可美葦牙彦遲神、天之常立神、國之常立神、豐雲野神、天照大御神、天忍穗耳命、皇孫瓊々杵命、彦穗々出見命、鵜萱葺不合命

祭礼日:1月1日・歳旦祭、1月15日・どんど焼祭、2月3日・追儺厄払い祭、2月11日・紀元祭、3月21日・春季皇霊祭、4月上旬・桜祭、4月28日・春祭、5月上旬・忌月祭、6月30日・夏越大祓祭、9月21日・秋季皇霊祭、10月18・19日・秋祭、11月中旬・七五三祭、11月23日・新嘗祭、12月23日・天長祭、12月31日・大祓・除夜祭

由緒:高見神社は神功皇后さまの親しく奉斉せられた神社として伝えられ、「高見大神宮御縁起」には高見大神宮と称され、文久2年(1862)建立の鳥居の額束にも高見大神宮と刻されて、遠賀、鞍手二郡の郡代役所より奉幣がなされ、御造営には郡の御備米があてられた近郷高見神社の本宮であります。

第十四代仲哀天皇さまは熊襲と朝鮮平定のため筑紫へ行幸なされましたが、崩御されましたので神功皇后さまみずから神主となり、天神地祇に戦勝を祈られました。天照大御神、住吉大神の「我和魂は玉身に服ひて寿命を守り、荒魂は先鋒となりて師船を導かん」の御神託により、新羅、百済、高麗を征伐されました。

崗県主熊鰐は神功皇后さまを山口県豊浦に迎え奉り御船に神籬を立て、三種の神器を奉斎し、洞海湾にお導き申し上げ、帆柱山より師船の船材を調製し、洞海湾に船団を整え、戦勝祈願のため洞海湾岸の小山、大字尾倉字高見に天神皇祖神十二柱をお祀りしたのが高見神社の創始と言われ熊鰐の子孫によって代々祀られました。

天正14年(1586)大宮司鬼神太夫波多野正善の時、豊臣秀吉公の西国統下に伴い、小早川隆景公の祟敬あつく武運を祈願せられた神社でもあります。

明治29年官営八幡製鉄所建設にあたり、高見神社も同所用地となり、明治31年尾倉の豊山八幡神社の宮前に御遷座されました。37年間同地に鎮まりましたが、八幡製鉄所では高見神社の御神威をかしこみ、守護神御奉斎の気運がたかまり、昭和8年国民の久しく待ち望まれた日嗣の皇子(平成天皇)御生誕と日本製鉄株式会社創立を慶機として、高見神社御造営を誓い、四季に美しい由縁深き大字大蔵字入地の高見に天保3年建立の御社殿を遷し奉り、八幡製鉄所をはじめ信奉者一同の御奉仕と浄財により、10年の歳月を要して新たに昭和の代表的な総檜木流れ造りの神社が御造営されました。

若宮社は東尾倉に鎮座されていましたが、天正のはじめ相殿として遷し奉られました。惣御前社は洞海湾の小島、小丸山に鎮座されていましたが、風浪に洗われたため相殿として遷し奉られました。高見神社御造営の大石垣にこの小丸山の石が使用され、神楽殿入口の手水石は鳥居の台石であります。歳守社は大字大蔵字河内に鎮座されていましたが、八幡製鉄所河内貯水池となり、高見神社御遷座にあたり合祀の上、相殿として遷し奉られました。

昭和24年5月18日、昭和天皇九州御巡幸にあたり、福岡県下の旧官幤社とともに特に御幤帛を賜った神社であります。

(「平成祭データ」より)

「高見神社公式サイト」はこちら

| 板櫃川付近から見る神社遠景 |

|

板櫃川北詰めに

立つ社号標 |

神社入口 一の鳥居 |

|

|

参道の様子

参道は石段を数段上がった後、90度右に曲がっています。 |

|

| 石段の参道 |

|

| 中境内入口に立つ檜製鳥居 |

|

| 拝殿 |

|

| 拝殿脇に建つ左右祭舎 |

|

|

| 拝殿正面から見る本殿正面と回廊越しに見える側面 |

|

|

| 御神水・天の眞名井 |

趣有る手水 |

|

|

| 鎮守の杜の大楠 |

|

![]()