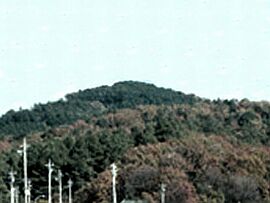

| 村積山(標高257m) その美しい山容から 「三河富士」と呼ばれています |

社号標「花園山村積神社」 |

|

|

| 農業用水の溜池・奥山田池 ここが出発地点です。 |

初めは村積自然公園内の車道歩きです |

| 奥山田池と村積神社との中間地点。 この階段を登ると山道になり急登する事200m、 山頂の村積神社に行き着きます。 その入口左に面白い物が彫ってありました。 私が「日本のヴィーナス」と名付けた女神像?です。 |

|

| ここからは豊かな自然林の中で、気分は快適、 身体は息も絶え絶え重い足を引きずりながらの、約10分間の登りです。 |

|

| やっと鳥居が見えてきました。 最後の自然石の階段登りです。 |

境内入口の両部鳥居 後、数段登れば境内に行き着きます。 ガンバ!! |

| 狭い境内に建つ拝殿。脇からしか写真は撮れません。 | |

| 本殿前にいる江戸時代初期、元禄5年(1692)に奉納されたはじめタイプの狛犬。 背中に字が彫ってありますが良くは読めません。 足の間の刳りぬきが無く、顔はまるで獅子頭の様です。 阿吽ですが、阿は殆ど口を開けず、阿の鬣は一段で、吽の鬣は二段で構成されています。 尾は背中に張り付いていますが、花のように中央が高く盛り上がり 五枚の花弁のように別れた先は渦を巻いています。 脇毛や臑毛も阿吽で異なる造りとなっており工夫されています。 岡崎は,江戸時代以前から彫刻に適した花崗岩が産出して 石工さんの歴史は古いそうですが、 この年代の狛犬としては装飾的で秀逸な逸品なのではないでしょうか。 |

|

| (元禄5年(1692)建立) | |

| 檜皮葺きの素敵な本殿・正面と右脇から | |

| 本殿左脇殿 | 本殿右脇殿 |

狛犬の拡大写真はこちらで  |

|