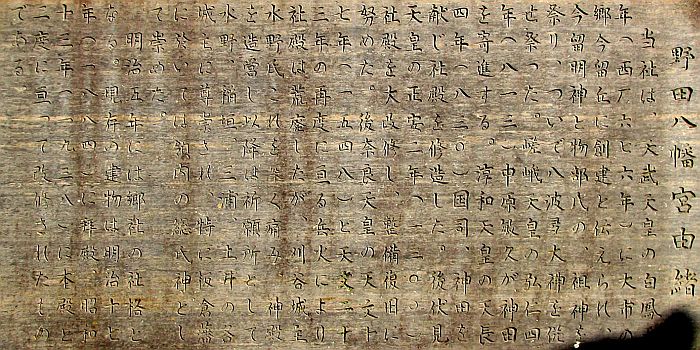

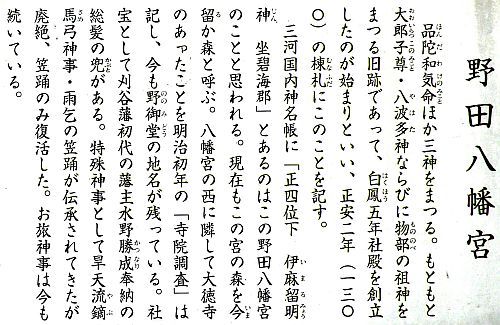

野田八幡宮

刈谷市野田町東屋敷62(平成21年11月23日)

東経137度1分49.49秒、北緯34度58分25.5秒に鎮座。

この神社は東海道本線・野田新町駅の南約700mに鎮座しています。社号標の立つ参道の入口から境内までは200mもあり、その間二基の鳥居が立つ参道歩きをしていると、直ぐ左側に自動車道が並行しているとは思えないほど閑静な雰囲気でした。

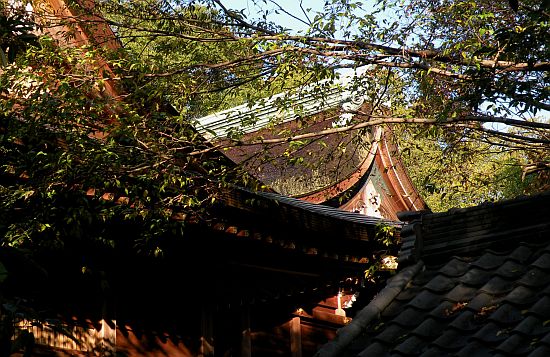

社頭からは大きな鎮守の森が見え、その奥正面に檜皮葺の屋根を持つ重厚な拝殿が見えます。低い石垣が組まれ玉垣が巡らされた拝殿前には、明治28年生まれの岡崎天神系の狛犬がいて、にこやかに参拝者を出迎えてくれます。脇に廻ると拝殿を凌ぐほどの大きさの銅葺き屋根の幣殿が建ち、その後ろには檜皮葺の本殿が建立されていました。社殿右には数々の境内社や神馬舎が建ち並び、境内には樹齢数百年のイチイガシやタブノキ、クロガネモチの木々が、この社の歴史や人々の生活を見守るように、静かにそして荘厳な感じで聳えていました。

御祭神:品陀和気命、大郎子尊、八波多神、物部祖神

祭礼日:8月最終日曜日

境内社:御子神社、石余社、水神社、風神社、倉穂姫社、神明社、陣屋稲荷社・稲荷社、縣神社、砥鹿神社・板倉神社、天神社・石清水八幡宮・山神社、豊受大神宮(外宮)、金刀比羅社、多賀社、熱田神宮他

由緒:文武天皇の白鳳5年(676)に大市の郷今留丘に創建と伝えられ、今留明神と物部氏の、祖神を祭り、ついで八波多大神を併せ祭った。嵯峨天皇の弘仁4年(813)中原敏久が神田を寄進する。淳和天皇の天長4年(830)国司、神田を献じ社殿を修造した。

後伏見天皇の正安2年(1300)社殿を大改修し、整備復旧に努めた。後奈良天皇の天文17年(1548)と天文23年の再度に亘る兵火により社殿は荒廃したが、苅谷城主水野氏これを深く痛み、神殿を造営し以降は祈願所として、水の、板垣、三浦、土井の各城主に尊崇され、特に板垣藩に於いては領内の総氏神として崇めた。

明治5年には郷社の社格となる。現在の建物は明治17年に拝殿、昭和13年に本殿と二度に亘って改修されたものである。

例祭に執り行われる「野田雨乞笠おどり」は正徳2年(1712)から伝承されるという雨乞いの儀式で、市の無形民俗文化財に指定されています。昭和17年を最後に中断していましたが、昭和54年から再び奉納されるようになり、野田雨乞笠おどり保存会が伝統を継承しています。

| 社号標 |

参道入口 |

|

|

| 征清祈念碑 |

表忠碑 |

|

|

| 一の台輪鳥居 |

|

| 参道の様子 |

|

| 参道途中に建つ二の両部鳥居 |

|

| 参道の様子 |

|

| 社頭 |

|

| 境内入口にいる昭和63年生まれの岡崎現代型狛犬 |

|

|

| (昭和63年(1988)建立) |

| 境内入口に立つ三の台輪鳥居 |

|

| 檜皮葺の屋根を持つ重厚な拝殿 |

|

拝殿前にいる明治28年生まれの岡崎天神系の狛犬

双方共に殆ど口を開けていませんが、一応歯が見える右側の狛犬が阿という事でしょうか?阿には角が、吽には宝珠が付けられています。ずっと軒下に置かれていたので、とても保存状態が良い狛犬です。目が大きくてにこやかで、岡崎でもこの造りの狛犬は大好きです。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明治28年(1895)建立) |

| 拝殿内にいる招魂社系の神殿狛犬 |

|

|

| 幣拝殿 |

|

| 檜皮葺の本殿 |

|

合社:左から

御子神社、石余社、水神社、風神社、倉穂姫社 |

|

合社:左から

神明社、陣屋稲荷社・稲荷社、縣神社、砥鹿神社・板倉神社、天神社・石清水八幡宮・山神社、豊受大神宮(外宮)、金刀比羅社、多賀社、熱田神宮 |

|

| 御神木:イチイガシ |

御神木:タブノキ

推定樹齢:250年 |

|

|

御神木:クロガネモチ

推定樹齢:300年 |

御神木 |

|

|

| 磐座 |

|

|

|

![]()